国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下「産総研」という)製造技術研究部門【研究部門長 市川直樹】手塚 明 総括研究主幹および米津 克己 招聘研究員は、英国シーモアパウエル社の調査協力により、「デザインと機能設計の効果測定モデルおよび現場立脚の課題解決アプローチに関するアクションツール」(和文および英文)(以下、本書)を公開した。

従来、公的機関より複数発行されてきたベストプラクティス過去分析を主体とするデザインおよび機能設計に関わる啓蒙的な調査報告書と本書の大きな違いは、代表的な製造系企業14社の協力の下、現状調査にとどまらず、研究者の視点から現状の問題点を把握した上で目指すべきゴールを取りまとめ、実現手段の一つである研究開発サイクルとしてまとめた点にある。

本書は研究開発ホームページで公開される他、国内では2015年9月17日に日本科学未来館で開催のSIP革新的設計生産技術公開シンポジウム2015で、国外では英国ケンブリッジ大学で開催のInternational Manufacturing - revisitedで発表される。

|

|

デザインと機能設計 |

ものづくりの新しい方向性として、顧客価値の高い製品開発のため、市場やユーザーの視点で開発上流工程に位置するデザインや機能設計を強化し、より効果的にビジネスを推進しようという全世界的な動きがある。わが国でもこれまでの高品質で信頼性の高い製造力に加え、サービスも含めた製品企画力、市場開拓力の向上のためにデザイン・機能設計への期待が高まっている。しかし、その推進や変革には、以下に示すような共通の問題点がある。

1)デザイン・機能設計は製造と異なり、無形(intangible)である事から生じる問題

-

定義の不備:デザインや機能設計の定義・守備範囲がまちまちで議論が困難である

-

効果測定手法の不備:デザインや機能設計の投入リソースの効果測定がしにくい

2)デザイン・機能設計は秘匿情報を扱う実学である事から生じる問題

-

活動共有の不足:業界が一丸となって取り組むよりは、組織がそれぞれ解決を模索する傾向

-

研究開発検証の不足:実学と研究開発との関連性や検証が不十分

これらの問題点の解決に向けた研究開発の初年度活動の一環として、本書をものづくり業界一丸での推進や変革に向けた議論の素材として公開する。

本活動は、総合科学技術・イノベーション会議の内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)/革新的設計生産技術」(2014~2018年度)(管理法人:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の研究開発項目(A)「超上流デライト設計」に関わる研究開発プロジェクト「チーム双方向連成を加速する超上流設計マネージメント/環境構築の研究開発」(研究代表:産総研)(以下「本プロジェクト」)の研究開発課題の一つ「デザイン・設計効果の数値化」として実施している。

SIP「革新的設計生産技術」では、「技術を開発するのみならず、さまざまな『イノベーションスタイル』を試行し、革新技術と組織連携の相乗効果としてのイノベーションが生じるメカニズムを実証、実践する事」「研究開発を進め、その成果を具体的に実用化、事業化し、国内外の市場に展開していくまでの全体のストーリーの検討も、あわせて行う」事が推奨されており、本プロジェクトではそれに従い、研究開発チーム、暫定ユーザーチーム(コンソーシアム等)、事業化予定企業の三位一体でお互いの反応を高め、ダイナミックに回しながら、デザイン思考的に研究開発を行うイノベーションスタイルを試行しており、本書の公開もその一環である。

本プロジェクトでは関係性デザインが重要なキーワードである。デザインは工芸デザイン・工業デザインからヒトとモノの関係性の人間中心デザインに、機能設計は製品設計からモノとモノの関係性のシステム設計へ進化しており、関係性デザインはこれら2つを包含する重要な考え方である。その関係性デザインをうまく進めて行くためには、顧客と製品開発の関係、製品開発の部署間・プロセス間の関係、および、ものづくりの川上川下をつなぎ、クロスファンクショナルなチームを機能させるべく、双方向連成を加速するマネージメントと仕組みの構築が必要と考えた。

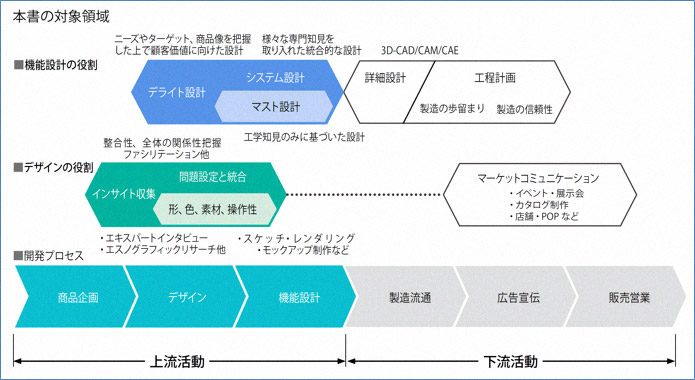

本書では、特にデザインと機能設計との関係性に着目し、研究開発により解決手段を供給し、検証を行う一連の流れを意識した上で、デザイン・設計の定義と守備範囲を示し、効果測定モデルの議論素材供給をし、現状の問題とゴールを共有する共時的な視点、デザイン・設計の将来に向けた5年間の研究開発プロジェクトの通時的な視点の双方から、企業現場をその気にさせ議論や改革のきっかけとなるものを目指している。特に、現状の問題分析手法とゴールの共有方法については、従来の一般的なベストプラクティス過去分析ではなく、現場の苦労に寄り添い、阻害要因を把握し、デザインと設計のこれからの発展に役立つものという高いハードルを設定している。1ページの図に、本書からの抜粋として、デザインと機能設計の守備範囲および位置関係を示している。

本書では、サービスも含む新商品開発を対象とし、設計仕様を決定するまでの上流工程を対象プロセスとしている。ここでは、企画部、営業部、マーケティング部など多くの部署の連携で進められる上流工程の中で特にデザインと機能設計という二つのプロセスに着目している。

企業の規模・分野・特性等を考慮して構成した製造系協力企業14社(12ケース)へのインタビューをベースに、デザイン・機能設計の守備範囲と定義、効果測定手法の提案、現状の問題点および解決へのゴールの共有を目的として取りまとめを行った。

|

|

図1 本書の構成と使い方 |

図1に、本書からの抜粋として、本書の構成と使い方を示す。「議論喚起したいテーマ」を「共有する部署」と本書記載の「明示するものの定義」を示す事で効果的な議論となるような使い方を想定している。以下、本書の2つの構成要素を示す。

(1)効果測定モデル

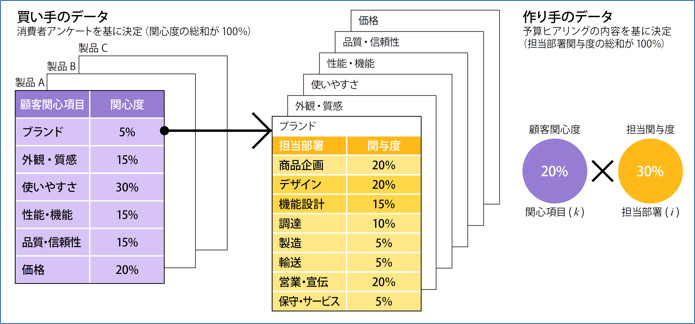

デザイン・設計の効果測定手法の一つであるROI(Return on Investment:投資対効果)は欧米を中心に議論が盛んである。しかし、この手法はデザイン業務のアウトソーシングが一般的である欧米企業では有効だが、インハウスデザインが主流の日本の製造企業には必ずしもマッチしない。また、ROI では投資家向けの数字は得られるが、デザイン・機能設計担当向けの効果向上へのヒントは得られない。本書では、企業内で蓄積されたユーザーアンケートの有効活用を前提に、買い手が商品の何に興味がありどこの部分に価値を見出してお金を払うのか、作り手の最適リソース配分はどうなのか、という買い手と作り手の意識を掛け合わせるアイデアによる新しい効果測定モデルを提案している(図2)。

|

|

図2 買い手と作り手の意識を掛け合わせるアイデア |

(2)現場立脚の分布調査

デザイン・設計行為では、期待仮説の不確実性(顧客リサーチ能力)とデザイン・設計の最適性(実現担保能力)が相互に関係して成功可能性が決まってくる。ゆえに、期待仮説の不確実性とデザイン・設計の最適性をどううまく関係づけて改善していくのか、指針が必要である。

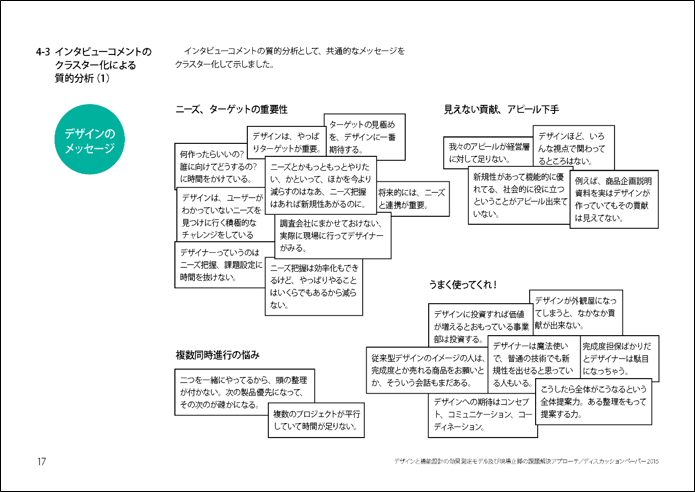

ここでは、現状と理想の投入リソースと波及効果の分布の相違、その背後にある阻害要因などに着目し、経営層・デザイン部署・機能設計部署への多視点インタビューによって、開発現場の実情を把握し、質的および量的手法の双方で傾向把握を行い、その上で今後の方向性の指針となる取りまとめを行った。本書からの抜粋として、図3に多視点インタビューに用いた投入リソースと波及効果の分布を把握するための項目を、図4にインタビューコメントの質的分析によるクラスター化の一部を示す。

|

|

図3 多視点インタビューに用いた投入リソースと波及効果の分布項目 |

|

|

図4 インタビューコメントの質的分析によるクラスター化(抜粋) |

本書活用の具体的なユースケース事例を参考までに以下に記載する。

-

ユースケース1:デザインおよび機能設計の守備範囲や定義が区々で混乱する

本書を携えて図を指さして説明する事で、誤解が解消され、議論が整理される。

-

ユースケース2:経営層や事業部がデザインや機能設計を活かせていないと感じている

本書を議論の素材として、デザイン部署や機能設計部署との改善議論に用いる。

-

ユースケース3:デザインや機能設計に関わる問題点が自社だけの問題か不安

本書の取りまとめ内容を基準として、自社の立ち位置が確認出来る。

-

ユースケース4:デザインや機能設計へのリソース投入の効果が疑問である

本書の効果測定モデルをベースに効果測定の議論を推し進める。

-

ユースケース5:デザインと機能設計、その他の部署とうまく協業したい

本書の取りまとめ内容を共有して、苦労や問題点を把握する事で、協業がうまく進む。

-

ユースケース6:デザインと機能設計の現状を変えるべく、研究開発を有効活用したい

本書をベースに理想と現状のギャップを埋めるための研究開発の積極的導入を行う。

-

ユースケース7:本研究プロジェクトのイノベーションスタイルで広く企業検証を行いたい

本書をベースに問題意識共有を行う事で、より効果的な企業検証が可能になる。

研究開発プロジェクト全体では、デザイン・機能設計に関わる、インターナルマーケティング(社内連携プロセスおよびチームマネージメント)の不全、および、エクスターナルマーケティング(社外連携プロセスおよび環境)の不全を解決すべく、関係性デザインアプローチの考え方を提示し、本書で提示されたゴールに向けた問題解決に有効な開発を行っており、研究開発効果との紐付けとフィードバックを踏まえて、プロジェクト奇数年度の2016年度および2018年度にもアクションツールを公開する予定である。

|

|

図5 2014年度現場力強化アクションツール(和文) |