独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下「産総研」という)ナノシステム研究部門【研究部門長 山口 智彦】ナノ理論グループ 関 和彦 研究グループ長、計測フロンティア研究部門【研究部門長 山内 幸彦】ナノ顕微分光グループ 古部 昭広 主任研究員、太陽光発電工学研究センター【研究センター長 仁木 栄】先端産業プロセス・低コスト化チーム 吉田 郵司 研究チーム長は、新世代の太陽電池の一つとして注目されている有機太陽電池の光電変換効率の理論限界を求めた。

従来、無機太陽電池の光電変換効率の理論限界は知られていた。これをもとに、無機太陽電池と有機太陽電池の、光を吸収した後に電気を生み出す機構の違いを考慮に入れて、有機太陽電池の光電変換効率の理論的限界を算出した。この成果は、有機太陽電池の光電変換効率はどこまで向上できるかという研究開発の指針となることが期待される。なお、本研究成果は、米国応用物理学会誌Applied Physics Lettersのオンライン版で近く公開される。

|

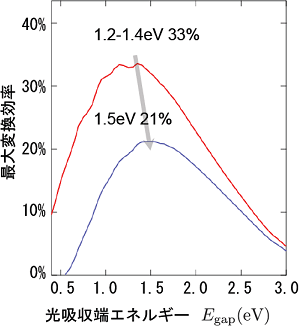

電荷分離の際に0.4 eVのエネルギー損失がある場合の光電変換効率の理論限界と

太陽電池が吸収できる光エネルギーの最小値(光吸収端エネルギー)との関係

赤線は無機太陽電池の理論限界、青線は有機太陽電池の新しい理論限界を示す。 |

有機太陽電池は有機材料特有の軽量で薄く柔らかい特性を持っているために、これまで太陽電池を設置しにくかった場所や用途での発電を可能にする新世代の太陽電池として期待されている。概ね安価な材料であるが、光電変換効率や耐久性の向上が技術課題であった。しかし、近年、光電変換効率は急速に向上しており、アモルファスシリコン太陽電池並みの10 %を超える変換効率が報告されている。このため、有機太陽電池の変換効率をどこまで向上できるのかという点に関心が集まっている。シリコンなどの無機半導体の太陽電池については、ShockleyとQueisserにより1961年に光電変換効率の理論的な限界として約30 %が示されたが、近年、実際の効率がこの値に近づいてきたことから、無機太陽電池の最近の研究開発は、多接合型太陽電池、集光型太陽電池など、ShockleyとQueisserの理論では考慮されていなかった機構を導入することによる効率向上へと展開されている。一方、有機太陽電池の光電変換効率も急伸し、どこまで向上できるのかという指針が必要なレベルに達しており、ShockleyとQueisserの理論のような限界効率を求めることが望まれていた。

産総研は、有機太陽電池の高効率化と耐久性の向上を目指して、太陽光発電工学研究センターを中心に、環境・エネルギー、計測・計量標準、ナノテクノロジー・材料・製造のさまざまな分野の研究員が連携して分野横断的な研究開発を行ってきた。今回の、有機太陽電池の光電変換効率の理論限界の検討は、吉田 研究チーム長が発足させた、産総研内のさまざまな分野の研究員からなる有機太陽電池限界効率検討会にて行われた。

太陽電池の光電変換効率は、半導体のバンドギャップ、熱による散逸、電荷再結合などの因子により制約されている。バンドギャップより低いエネルギーの光は吸収されず発電に寄与しない。バンドギャップより高いエネルギーの光は熱となって散逸し電圧の低下を引き起こす。光により生成した電荷が電極に到達するまでに再結合して失われると、電流を低下させる。これらの因子はいずれも太陽電池の電力を低下させてしまうが、無機太陽電池の光電変換効率については、これらの因子を考慮した理論的な限界がShockleyとQueisserにより1961年に示されていた。 (J. Appl. Phys. vol.32 p.510(1961))

これに対して、有機太陽電池に無機半導体の理論を適用するのは妥当ではないであろうと考えられていた。有機物質では正負電荷間のクーロン相互作用が強いため、光を吸収して正負電荷が強く束縛された励起子が生成される。有機物質の励起子の結合エネルギーは、クーロン相互作用に基づいて見積もると最低でも熱エネルギーの10倍以上である。一種類の有機物質では励起子の電荷分離が十分でないため、有機太陽電池は、正イオンになりやすい有機物質と負イオンになりやすい有機物質の二種類で構成され、これらの物質の界面で励起子となっている電荷が分かれて電気が生まれる。本研究では電荷分離に必要な余剰エネルギーに着目した。ShockleyとQueisserの理論の方法で電荷分離に必要な余剰エネルギーを考慮すると電荷再結合の速度が増加し、その結果、電圧と電流が変化することを示した。束縛状態にある負電荷と正電荷間の距離を1 nm、誘電率を有機分子で一般的な値3.5としてクーロン相互作用を用いると、電荷分離に必要な余剰エネルギーは0.3~0.4 eVと計算された。他の相互作用もあるため、この値は下限であると考えられるが、これまで報告されている余剰エネルギーの最低値とほぼ同じである。電荷分離に必要な余剰エネルギーとして0.4 eVを用いて光電変換効率の理論限界を計算すると、太陽電池が吸収できる光エネルギーの最小値が1.5 eV(光の波長では827 nm)の場合に最大値である約21 %となった。有機太陽電池が最も高い効率を示す光の波長も理論計算により決定されており、光を吸収する有機分子(主にドナー)選択の指針を与えている。

|

|

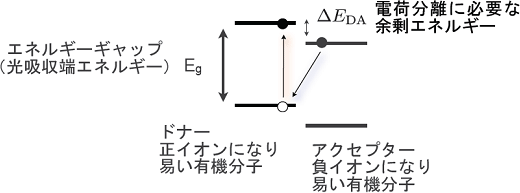

図1 有機太陽電池の電荷分離の機構を模式的に示した図 |

|

多くの場合、光は正イオンになりやすい有機分子(ドナー)で吸収される。吸収された光のエネルギーでドナーの電子は励起子となるが、負イオンになりやすい有機分子(アクセプター)へ移動すると、アクセプターが負イオン、ドナーが正イオンとなり電荷分離する。この過程で、電子は電荷分離に必要な余剰エネルギー(ΔEDA)を失う。 |

|

|

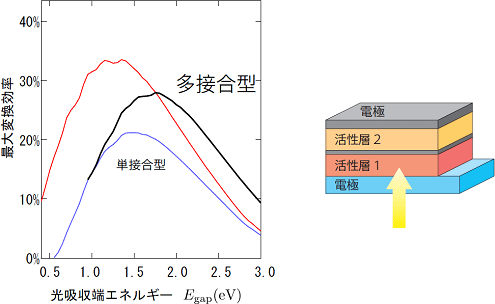

図2 多接合型有機太陽電池について電荷分離に必要な余剰エネルギーが 0.4 eVの場合の光電変換効率の理論限界と太陽電池が吸収できる光エネルギーの最小値(光吸収端エネルギー)との関係 |

|

光吸収端エネルギーの差が0.4 eVの二つの太陽電池セルが直列に接合されているとしている。赤線は単接合の無機太陽電池の従来の理論限界、青線は単接合の有機太陽電池の理論限界、黒線は多接合の有機太陽電池の理論限界効率を表す。 |

電荷分離に必要な余剰エネルギーが0.4 eVであるとして、理論的に計算された単接合の有機太陽電池の光電変換効率の限界値21 %は、現状の効率である10~12 %より十分高く、今後、材料の選択や改良、構造の最適化によって光電変換効率のさらなる向上が期待できることを示している。今後は理論限界との差の要因を解明し、高効率化のための課題の抽出とその解決へと研究開発を展開していく予定である。