独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下「産総研」という)生物プロセス研究部門【研究部門長 鎌形 洋一】深津 武馬 首席研究員(兼)生物共生進化機構研究グループ 研究グループ長、環境生物機能開発研究グループ 菊池 義智 主任研究員らは、韓国釜山大学と共同で、ダイズなどの農作物の害虫として知られるホソヘリカメムシの成長や繁殖に有益な影響をあたえる腸内共生細菌が、ポリエステルであるポリヒドロキシアルカン酸(PHA)を宿主と共生している時に細胞内顆粒として蓄積すること、その細胞内ポリエステルの蓄積が正常な共生関係の維持に必要なことを明らかにした。

多くの細菌が糖や油脂を栄養源として、大量のPHA(時に乾燥重量の90 %以上)を合成して貯蔵炭素源として細胞内に蓄積し、飢餓や環境ストレス下での生存に備えることが知られている。一方でPHAはバイオプラスチック原料として注目されてきた。昆虫と細菌の共生関係の維持にPHAが関わるという今回の新たな知見は基礎生物学的に興味深いだけでなく、バイオテクノロジーと微生物共生の間の予想外の関係などへの展開を期待させる。

この研究成果は2013年6月11日(日本時間)に米国の学術誌「Proceedings of the National Academy of Sciences USA」(米国科学アカデミー紀要)にオンライン掲載される。

|

|

ホソヘリカメムシ(左)の消化管の後端部(黄矢印)は共生器官となっており(中)、その内腔に細胞内PHA顆粒(赤矢頭)を蓄積した共生細菌が局在する(右)。 |

微生物には動物や植物をはるかにしのぐ多様性があり、その高度な生物機能は医薬品、農薬、食品、燃料、洗剤など多岐にわたる生産分野において利用され、人類の生活を支え、大きな経済的価値を創出してきた。近年、そのような多様な微生物の中でもとりわけ、動物や植物と恒常的に相互作用しながら一緒に生存し、しばしば高度な生物機能を発揮する共生微生物が「未探索の生物資源」として注目されている。また、生物由来のバイオプラスチックは化石燃料に依存しない再生可能資源であること、生分解性であること、したがって潜在的に環境への負荷が低いことを背景に、世界中で基礎研究だけでなく応用普及への取り組みが行われている。

産総研では、昆虫の体内に共生する微生物がもつ植物適応、害虫化、農薬耐性などの重要な生物機能の解明(2004年3月26日、2007年6月13日、2012年4月24日 産総研プレス発表)、および栄養供給、生殖操作、垂直伝達などの宿主昆虫と共生微生物の間の高度な生物間相互作用の理解(2009年12月22日 産総研プレス発表、2007年7月3日、2012年5月28日 産総研主な研究成果)などに取り組み、数多くの研究成果をあげてきた。

多くの昆虫類において共生細菌は自由生活相をもたないが、ダイズなどの害虫として知られるホソヘリカメムシ(学名 Riptortus pedestris)では、土壌環境中のバークホルデリア(学名Burkholderia sp.)が幼虫期に獲得され、腸内共生細菌として消化管の後端部にある共生器官に局在して、成長の促進、体サイズの増大、産卵数の増加といった有益な影響をもたらす。また、バークホルデリアは土壌環境中でも生活していることを反映して、簡単に培養でき、遺伝子操作も可能である。そのため、ホソヘリカメムシとバークホルデリアは、共生に関わる分子機構解明のための有用なモデル実験系である。産総研ではホソヘリカメムシとバークホルデリアの共生機構を対象として、昆虫生化学や免疫学に実績のある韓国釜山大学のLee Bok Luel教授のグループと国際共同研究プロジェクトを展開している(産総研TODAY 12巻4号 [ PDF:1.1MB ])。

なお本研究の遂行にあたっては、韓国学術振興財団(National Research Foundation of Korea)のGlobal Research Laboratory Programによる支援を受けた。

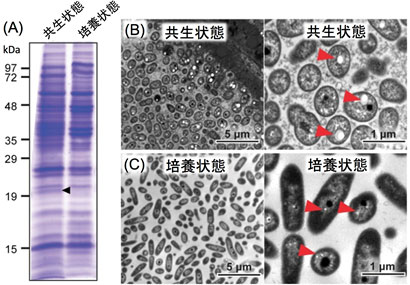

ホソヘリカメムシとバークホルデリアの共生関係に関わる分子を明らかにする目的で、宿主の共生器官中に含まれるバークホルデリアを取り出し、そこから抽出したタンパク質と、単離培養したバークホルデリアから抽出したタンパク質の比較を行い、共生状態で多量に発現しているタンパク質を同定した(図1A)。アミノ酸配列を決定したところ、細菌の細胞内貯蔵ポリエステルであるPHA顆粒に結合するPhaPタンパク質であった。これは、共生状態でPHA顆粒が蓄積していることを示している。電子顕微鏡や蛍光染色による観察でも、共生状態のバークホルデリアの細胞内にはPHA顆粒が発達していたのに対し(図1B)、培養状態のバークホルデリアではPHA顆粒が未発達であった(図1C)。

|

|

図1 (A) 共生状態と培養状態の共生細菌に含まれるタンパク質の比較。共生状態でのみ多量に発現する分子量約19,000のタンパク質が見える(黒矢頭)。(B) 共生状態の共生細菌の電子顕微鏡像。PHA顆粒はよく発達する(赤矢頭)。(C) 培養状態の共生細菌の電子顕微鏡像。PHA顆粒は未発達である(赤矢頭)。 |

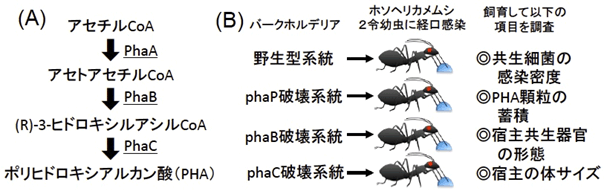

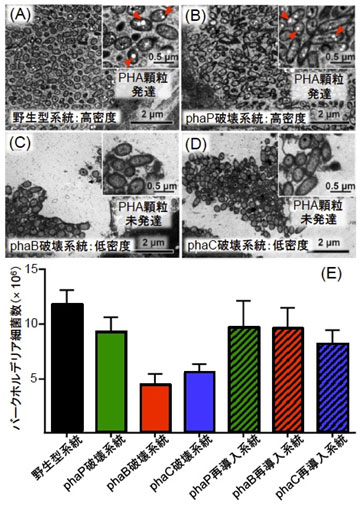

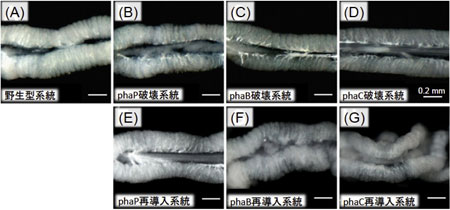

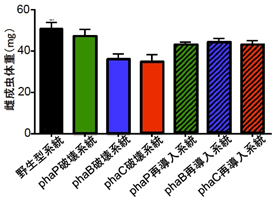

細菌の細胞内において、PHAは3段階の酵素反応(それぞれPhaA、 PhaB、 PhaCタンパク質が触媒となる)により合成される(図2A)。それらのうちPhaBタンパク質をコードするphaB遺伝子とPhaCタンパク質をコードするphaC遺伝子をそれぞれ破壊したバークホルデリア系統を作成して、野生型のバークホルデリア系統やPHA顆粒に結合するがPHA合成には関与しないPhaPタンパク質をコードするphaP遺伝子を破壊したバークホルデリア系統とともに、それぞれ宿主カメムシに感染させた(図2B)。すると野生型系統とphaP破壊系統は宿主の腸内に正常に定着して高密度に増殖し、その細胞内にPHA顆粒を蓄積したのに対し(図3A、3B、3E)、phaB破壊系統とphaC破壊系統はPHA顆粒をほとんど蓄積せず、宿主の腸内における感染密度も著しく低かった(図3C~E)。また、phaB破壊系統とphaC破壊系統に感染した宿主では、野生型系統やphaP破壊系統に感染した宿主に比べると共生器官の発達が明らかに劣っており(図4A~D)、体サイズも減少していた(図5)。

|

|

図2 (A) PHAの合成経路。(B) バークホルデリア感染試験の実験デザイン。 |

|

|

図3 (A)-(D) 野生型のバークホルデリア系統とPHA関連遺伝子を破壊したバークホルデリア系統の電子顕微鏡像の比較。赤矢頭はPHA顆粒を示す。(E) 野生型のバークホルデリア系統、PHA関連遺伝子を破壊したバークホルデリア系統、PHA関連遺伝子を破壊後再導入したバークホルデリア系統の宿主体内における感染量の比較。 |

|

図4 野生型のバークホルデリア系統、PHA関連遺伝子を破壊したバークホルデリア系統、PHA関連遺伝子を破壊後再導入したバークホルデリア系統に感染した宿主の共生器官の外観。

共生細菌の感染密度が高いと膨満して白っぽく見える。 |

|

|

図5 野生型のバークホルデリア系統、PHA関連遺伝子を破壊したバークホルデリア系統、PHA関連遺伝子を破壊後再導入したバークホルデリア系統に感染した宿主雌成虫の体重。 |

次に、正常なphaB遺伝子やphaC遺伝子をプラスミドに組み込んで、これらの遺伝子を破壊したバークホルデリア系統に再度導入して、phaB再導入系統とphaC再導入系統を作成した。さらに、野生型系統にプラスミドのみ導入した系統とphaP遺伝子を再導入した系統とともに、それぞれ宿主カメムシに感染させた。するとphaB再導入系統とphaC再導入系統では、細胞内のPHA顆粒蓄積、宿主の腸内における感染密度、宿主の共生器官の発達の度合い、宿主の体サイズがすべて、野生型系統やphaP再導入系統とほぼ同等にまで回復した(図3E、4F、4G、5)。

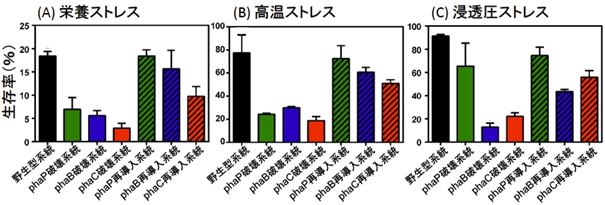

PHA顆粒が共生関係に必要とされる理由として有力なのは、以下のような「共生ストレス耐性仮説」である。共生バークホルデリアは高密度で共生しており(図1B、3A、3B)、宿主体内での増殖速度は著しく遅い。宿主カメムシの寿命である約2ヶ月間、共生バークホルデリアは、高密度の共生状態や宿主の免疫系などによる制御のもとでストレス環境におかれている可能性があり、PHA顆粒の蓄積は共生バークホルデリアにストレス耐性を与えていると予想される。実際に環境ストレスのもとでバークホルデリアを培養すると、phaB破壊系統とphaC破壊系統のバークホルデリアは環境ストレスに弱く、一方でphaB再導入系統およびphaC再導入系統のバークホルデリアでは環境ストレス耐性が回復していることが確認された(図6)。

|

|

図6 野生型のバークホルデリア系統、PHA関連遺伝子を破壊したバークホルデリア系統、PHA関連遺伝子を破壊後再導入したバークホルデリア系統のストレス条件下における生存率。(A)リン酸緩衝液中に2日間(飢餓)。(B)45 ℃の湯浴を10分間(熱ショック)。 (C) 1モルのブドウ糖溶液中に24時間(高浸透圧)。 |

今後は、ホソヘリカメムシとバークホルデリアの共生関係の成立と維持にどのような形でPHAが関わっているのかについて、共生ストレス要因の絞り込み、網羅的発現遺伝子解析と機能解析、共生関連とPHA蓄積関連の遺伝子の同定と解析を通して、より詳細な解明をめざす。

共生能力あるいは宿主体内における高密度共生状態に耐える能力に、PHA蓄積が関係するらしいという今回の結果からは、PHA合成系の導入や強化により、他の細菌、特にプロバイオティクスなどに用いられる腸内細菌において、宿主体内における安定性の向上に利用できる可能性も考えられ、そのような観点からの技術開発にも取り組んでいく。