独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 野間口 有】(以下「産総研」という)ナノエレクトロニクス研究部門【研究部門長 金丸 正剛】富永 淳二 上席研究員 兼 連携研究体グリーン・ナノエレクトロニクスセンター【連携研究体長 横山 直樹】連携研究体付らは、ゲルマニウム-テルル合金とアンチモン-テルル合金の薄膜を、配向軸を揃えて積層した超格子型相変化膜が、室温から150℃程度の温度範囲で2000%を越える磁気抵抗効果を示すことを発見した。この巨大磁気抵抗効果はトポロジカル誘電性と呼ばれる物理現象に起因する。また、この超格子型相変化膜は、可視光領域(波長400ナノメートルから800ナノメートル)の円偏光に対する反射率が磁場の方向に応答して変化する磁気光学効果をもつことも発見した。

従来の相変化メモリー(PCRAM)ではゲルマニウム-アンチモン-テルルからなる合金薄膜を用いているが、この技術では、ゲルマニウム-テルル合金と、アンチモン-テルル合金とを、お互いの配向軸を一致させながら積層する超格子型相変化メモリー構造(Interfacial Phase-change Memory)を作製して、コバルトや白金といった磁性元素を一切使わないで、室温以上の温度で2000%以上の磁気抵抗効果を発現させた。PCRAMによる常温巨大磁気抵抗効果の発見は、将来的に次世代不揮発性メモリーとして開発が進められているPCRAMと磁気抵抗メモリー(MRAM)を融合あるいは統合して、多値機能を持った一つのメモリーデバイスとして全く新しい超高密度メモリーが実現できると期待される。また、電界効果による高速スイッチ動作も可能と思われ、不揮発性ロジックとしての応用も期待される。

なお、本成果は、内閣府の最先端研究開発支援プログラムの支援により得られたものである。また、この技術の詳細は、Applied Physics Letters 99巻15号に掲載される。

|

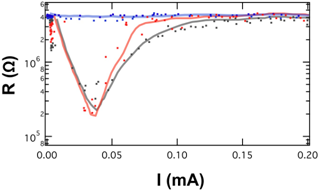

図1 超格子相変化膜を備えたPCRAMデバイスのスイッチ動作

0.1テスラの磁場に対して電気抵抗は室温で2000%変化する。磁場のない初期動作が赤色、磁場がある場合が青色、磁場を取り除いて動作させたものが灰色。

(Copyright: American Institute of Physics)

|

次世代の不揮発性メモリーとして、化合物の結晶と非晶(アモルファス)状態との電気抵抗値の差を利用したPCRAMや、磁性合金の磁気による電気抵抗値の差を利用するMRAM、酸化物に強い電場を加えて結晶状態を変化させ抵抗値の差を利用する抵抗変化メモリー(RRAM)などが注目されている。PCRAMとMRAMはすでに実用化されているが、PCRAMは、アモルファス状態を形成するために一旦メモリー層を融点以上に加熱する必要があり、これが消費電力を大きくしてしまう欠点がある。一方、MRAMは、構造的な特徴からメモリーセルの面積が大きく、抵抗値の差もPCRAMより小さいという欠点がある。また、RRAMは、消費電力は小さいものの、原理そのものの解明が不十分であり、記録-消去の繰り返し回数も少ないという欠点をかかえている。

スマートフォンなどの携帯型IT機器が次々と進化していく中にあって、固体メモリーの消費電力の大幅な削減と、高密度・高速化は必須の課題であり、次世代不揮発性メモリー開発は不可欠である。また、個別に研究開発が進む固体メモリーの開発競争は、企業にとっても多品種の開発・製造コストの増加など、難しい経営判断をせまられている。

内閣府の最先端研究開発支援プログラム「グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発」プロジェクト(中心研究者 横山 直樹)は2010年からスタートし、次世代エレクトロニクスデバイスの低消費電力化を達成するため、産総研、企業、大学が連携する形で研究開発が実施されている。超格子型相変化メモリーの研究開発は、その中の「バックエンドデバイス」のテーマ(テーマリーダー 新谷 俊通)において実施中のサブテーマである。

低消費電力で動作するPCRAMの開発は、2007年から開始した。従来型のPCRAMに用いられるゲルマニウム-アンチモン-テルル合金の相変化過程を原子スケールでとらえることで、ゲルマニウム原子の結合価数が電気抵抗変化の原因であることを2004年に突き止めた(2004年9月29日 産総研プレス発表)。それ以来、この原理を応用してゲルマニウム原子の価数変化を三次元的なランダムな原子の移動から、一次元的に方向性を揃えた移動によって制御し、溶融しないで電気抵抗を変化させるための人工的な化合物の創成を研究してきた。本研究は2010年から最先端研究支援プログラムの中心的なテーマの一つと位置づけられ、今回の巨大磁気抵抗効果の発見は、この研究開発の過程の中で見いだされた。

低消費電力で動作するPCRAMのメモリー層は、ゲルマニウムーテルル結晶層とアンチモン-テルル結晶層が互いに積層された結晶性の積層膜から構成されている。各結晶層の厚さは、第一原理計算と呼ばれる量子力学に基づくシミュレーションによって決定された。ゲルマニウム-テルル結晶は歪んだ立方晶をとり、一方、アンチモン-テルル結晶は六方晶で結晶構造が異なる。しかし、これら2つの結晶相は互いに積層すると、六方晶のc軸(縦軸)と立方晶の頂点の対角を結ぶ軸を同一方向に揃えて自然に積層する。各化合物層の厚さをシミュレーションに基づいて精密に制御すれば、異なる化合物からなる超格子状の相変化構造膜が得られる。実際にこの超格子膜を用いたPCRAMはデバイス上で動作し、すでに従来比10分の1以下の電力で動作できることが実証されている。

この超格子相変化構造膜を用いたPCRAMが、結晶性が高いにも関わらず、同じ組成の合金結晶より抵抗値が1桁も高いことの原因を解析した。その結果、構成するアンチモン-テルル結晶層(組成比率2:3)が、トポロジカル誘電体と呼ばれる特殊な性質をもつことが原因であることを突き止めた。トポロジカル誘電体は、電子バンド構造の一部に特徴的な一対の円錐状のバンドをもち、価電子帯から伝導帯に電子が散乱されずに移動でき、誘電体の表面や稜線に電子のスピン電流が流れるという特徴をもつ。また、このトポロジカル誘電性は、比較的重い元素の内部電子が光速に近い速度で運動する現象によって発生する電場による効果で、磁場を発生させる特徴をもつ(スピン軌道相互作用という)。すなわち、超格子型相変化膜は、コバルトや鉄のような元来強磁性の元素を全く含まなくても、膜内部に磁場を発生させることができる。しかし、これまでトポロジカル誘電体の検証例は極低温での動作に限られ、室温で動作するものは報告されていなかった。第一原理計算を用いたシミュレーションでは、トポロジカル誘電体ではないゲルマニウム-テルル層のゲルマニウム原子のバンドの一部が、スピン軌道相互作用によって一対の円錐の先端で分裂したスピンバンドに最大200ミリ・エレクトロンボルトのエネルギーの差(ラシュバ効果という)を発生させると計算された。

実際に超格子相変化構造膜を使ったPCRAMデバイスを用いて、磁場による抵抗変化を室温で測定したところ、0.1テスラの磁場によって抵抗値が2000%以上変化する巨大磁気抵抗効果を示すことを発見した(図1)。また、相変化に必要な電圧を1ボルトから2ボルトの間で制御できること、電流-電圧特性がオームの法則ではなくステップ状に変化することが確認できた。

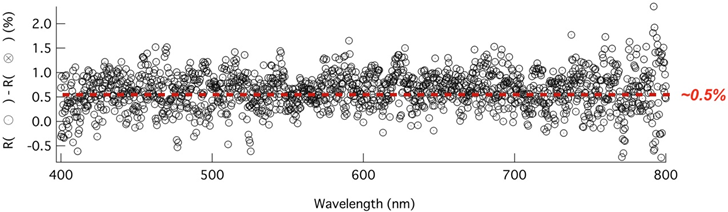

さらに、シリコン基板上に超格子相変化構造膜を作製し、ラシュバ効果に伴う表面スピン分極電流の違いを室温で測定した。バンドギャップ付近の波長の光ではなく、可視光領域(波長400ナノメートルから800ナノメートル)の光の反射率を測定した。磁場を加えると、波長に依存しないで円偏光の反射率が変化した(図2)。さらに、加える磁場の方向を変えても反射率が変化することもわかった。

|

|

図2 シリコン基板上に作製した超格子変化膜の反射率 |

|

磁場のない状態に比べて、磁場を加えると反射率が変化する (図ではS極を与えた方が、反射率が高いことを示す)。磁場の大きさは平均で0.2 テスラ。R(⊙)はS極の磁場を与えたときの反射率、 R(⊗)はN極の磁場を与えたときの反射率で、縦軸は双方の反射率の差を表示している 。 |

この研究は、人工的に作製した超格子相変化構造膜を用いて、室温以上の温度においてトポロジカル誘電性を機能させ、さらに、ラシュバ効果を利用したスピントロニクスの実現性を示した世界で初めての成果である。2000%を越える磁気抵抗効果は、これまで強磁性体を用いても室温では達成できなかったもので、超格子相変化構造膜が次世代ハードディスク用ヘッドなど、メモリーを越えた新規デバイスの創成が期待できる。

今回の発見は、PCRAMの記録膜を人工的な超格子構造膜に置き換えることで、消費電力の削減だけでなく、外部電場と磁場を独立に変化させた相変化を可能にし、それに伴う電気抵抗を制御できることを意味する。これまでPCRAMとMRAMは全く異質のメモリーと考えられてきたが、今回の発見によって1つのメモリー膜でどちらの動作(電気、磁気)も可能で、独立にパラメーターを制御することで多値化も可能となり、将来的にPCRAMとMRAMが融合した超高密度固体メモリーの創成が期待できる。プロジェクトでは今後、この成果を踏まえてPCRAMとMRAMを統合した全く新しいメモリーの研究開発を進展させていく。