独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 野間口 有】(以下「産総研」という)ナノテクノロジー研究部門【研究部門長 南 信次】ナノ構造物性理論グループ 川畑 史郎 主任研究員らは強磁性絶縁体を高温超伝導体で挟んだ構造のジョセフソン接合素子(図1)について、強磁体層の厚さを1原子層ずつ変化させると、接合素子の2つの巨視的な量子状態(0接合とπ接合)が交互に現れるという現象をシミュレーションにより発見した。素子全体にわたる巨視的性質が、原子層のわずか一層という厚さの違いで劇的に変化するということは、基礎科学上の興味深い発見である。今回の発見により、超伝導素子全体の巨視的な性質を磁性体の厚さで制御できると予測される。この素子を応用することで、外部ノイズに対して頑強な量子ビット、さらに量子コンピューターが将来実現すると考えられる。

量子コンピューターは、既存の計算機の能力をはるかにしのぐ並列計算の実現が期待できるため、近年、大きな注目を集めている。その実現のためには、量子コヒーレンスを阻害する要因である、外部ノイズの影響をいかにして排除するかが重要な鍵となる。今回発見できた現象を応用することにより、外部ノイズの影響を全く受けず、高温動作が可能な量子ビットの実現が期待できる。このような量子ビットにより、量子コンピューター実用化への道筋が開かれる。さらに、高感度磁気センサーや量子電圧標準器の研究開発が加速すると期待される。

本研究は、独立行政法人 科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業 チーム型研究(CREST)「マルチスケール・マルチフィジックス現象の統合シミュレーション」研究領域【研究総括 矢川 元基】における研究課題「超伝導新奇応用のためのマルチスケール・マルチフィジックスシミュレーションの基盤構築」【研究代表者 町田 昌彦】の一環として行われた。

本研究成果は、米国物理学会の科学誌 Physical Review Letters電子版に掲載される。

|

|

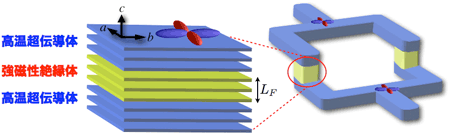

図1 強磁性絶縁体を挟んだ超伝導ジョセフソン接合と量子ビットの概念図

|

量子力学の原理に基づく量子コンピューターは、従来のコンピューターをはるかにしのぐ高速計算能力をもつだけでなく、消費電力が極めて小さいことからその実現に向けた研究が世界規模で進められている。また、その構成要素である量子ビットについても、さまざまなアプローチからの研究が進められている。

量子コンピューターは計算の間、量子コヒーレンスを保持する必要がある。そのため、量子コヒーレンスを阻害する外部ノイズの影響をどのようにして排除するかが重要な鍵となる。これまで量子エラー訂正などのソフトウエア的なエラー修正技術が開発されてきた。しかし、それらの従来技術では、エラー修正のために、計算に用いる量子ビット数の5倍以上という冗長な量子ビットを追加しなければならず、製造および計算プロセスが複雑化するという問題が残されていた。外部ノイズの影響を受けにくい、頑強な量子ビットの実現が強く望まれている。

産総研では、高温超伝導体ジョセフソン接合素子や磁性体を挟んだジョセフソン接合素子を量子コンピューターへ応用するための研究開発を世界各地の実験・理論研究グループと進めてきた。また、ジョセフソン接合素子の特性を解析するためのシミュレーション手法を開発してきた。

今回、これまで開発したシミュレーション手法を用いて、北海道大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻 浅野 泰寛 講師、産総研 エレクトロニクス研究部門 低温物理グループ 柏谷 聡 研究グループ長、名古屋大学大学院 工学研究科 マテリアル理工学専攻 田仲 由喜夫 准教授、オランダTwente 大学 低温物理部門 Alexander A. Golubov 博士と共同で強磁性絶縁体を挟んだジョセフソン接合素子の特性を解析し、本成果を得た。

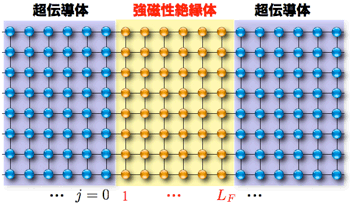

鉄などの強磁性金属を挟んだジョセフソン接合素子では、π接合が出現することは1970年代後半より知られていた。今回、強磁性絶縁体を挟んだジョセフソン接合素子についてその特性を解析した。特性の解析には、これまでに独自に開発してきた離散格子モデル(Tight-binding model)に基づくシミュレーション手法を利用した。この手法では、図2に示すような格子モデルの電子状態を記述する離散シュレディンガー方程式を解いて、素子に流れるジョセフソン電流をシミュレーションする。この手法の特長としては、非常に汎用性が高く、任意の素子形状やさまざまな磁性・超伝導材料の取り扱いが可能であるという点があげられる。そのため現実的なモデルに基づいたシミュレーションが可能となる。

|

|

図2 ジョセフソン電流の計算機シミュレーションに用いた離散格子モデル

|

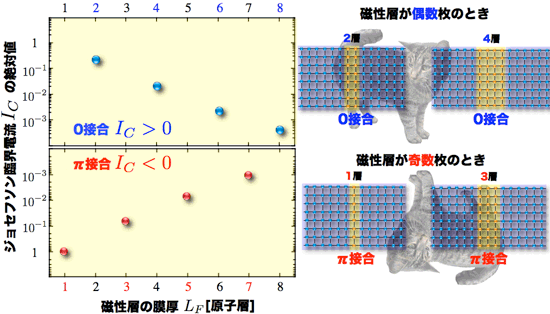

図3に強磁性絶縁体の厚さを原子層レベルで変化させた時のジョセフソン臨界電流をシミュレーションした結果を示す。(図3の縦軸は厚さが1原子層の時の電流値に対する相対的な電流値の絶対値を示しているが、赤丸はマイナス、青丸はプラスの値であることを示す。)

|

|

図3 強磁性層の厚さを一原子層だけ変えるとπ接合(負のジョセフソン臨界電流)と0接合(正のジョセフソン臨界電流)が交互に現れることを示すシミュレーション結果(縦軸はジョセフソン臨界電流の値で、磁性層の厚さが一原子層の時の電流値に対する相対的な値である。)この結果は、一原子層というわずかな厚さの違いが、(例えば立っている猫とひっくり返った猫のような)巨視的な状態に劇的な変化をもたらすことを意味している。

|

強磁性絶縁体の膜厚が2、4、6、8原子層の場合のジョセフソン臨界電流はプラスの値となる、すなわち0接合であると予測された。特筆するべきは、絶縁体の厚さが1、3、5、7原子層の場合で、ジョセフソン臨界電流がマイナスの値となり、π接合となることが予測された。強磁性絶縁体を挟んだジョセフソン接合素子でもπ接合が現れることを明らかにしたのはこれが初めての例である。さらに興味深い点は、強磁性体層の厚さを1原子層ずつ変化させると0接合とπ接合が交互に現れるという新現象が予測されたことである。このことは、1原子層を追加したり除去したりするという、ほんのわずかな変化(局所的な変化)によって、超伝導素子全体に広がる巨視的な量子性が制御できることを意味し、基礎科学的な観点から非常に画期的な成果であるといえる。

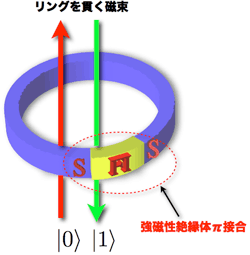

一方、量子コンピューターへの応用という側面から見ると、強磁性絶縁体π接合は理想的な量子ビットの実現につながるものである。図4のようなπ接合を含む超伝導リングを構成した場合、外部磁場を加えなくても自発的に0と1の重ね合わせ状態である量子ビットが実現される。通常の0接合を用いて同様の超伝導リングを構成した超伝導磁束量子ビットでは、量子ビットに必要な重ね合わせ状態を形成するためには外部から磁場を加えなくてはならない。しかし、加える磁場にノイズが含まれるのはどうしても避けられず、量子ビットの量子コヒーレンスを壊してしまうという問題があった。π接合によって超伝導リングを構成すれば、外部磁場を加える必要がないため外部ノイズの影響を受けない量子ビットが実現できる。なお、強磁性絶縁体のかわりに強磁性金属を用いたπ接合でも外部ノイズの影響がない量子ビットが実現できるが、強磁性金属層には熱電子励起が存在し、それによって量子コヒーレンスが壊れてしまうという深刻な欠陥がある。そのため、強磁性金属を用いた量子ビットの実現は困難である。それに対して、強磁性絶縁体の場合は熱電子励起の問題がないため、理想的な量子ビットが実現可能となる。

|

図4 超伝導リングを利用したπ接合量子ビット。Sは超伝導体、FIは強磁性絶縁体を示す。磁場を加えなくても自発的に量子ビット(0と1の重ね合わせ状態)が形成されるため、磁場に伴う外部ノイズの影響を受けない。ここで、状態0と1はそれぞれリングを貫く磁束が上向きと下向きの状態に対応する。

|

またさらに、原子スケールの積層構造を現実に作成可能な高温超伝導体と強磁性酸化物絶縁体を用いた3次元構造ジョセフソン接合素子(図1)についてもシミュレーションを行い、強磁性絶縁体の厚さを原子スケールで変化させることによって0接合とπ接合が交互に出現することを確認した。これにより、従来の超伝導量子ビットに比べて1桁から2桁以上高い温度(1 K以上)でも動作する量子ビットの実現が期待され、量子コンピューターの実用化に向けての道筋がついたといえる。

今後は、ジョセフソン接合素子構造の不完全性の影響を取り入れ、より現実的なシミュレーションを行い素子特性の最適化を行う。また、国内外の大学・研究機関の実験グループと連携し、量子ビットの実現を目指す。あわせて、高感度磁気センサーや量子電圧標準器への応用を目指した研究も展開する。