独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 野間口 有】(以下「産総研」という)光技術研究部門【研究部門長 渡辺 正信】強相関フォトエレクトロニクスグループ【研究グループ長 長谷川 達生】堀内 佐智雄 主任研究員は、国立大学法人 東京大学【総長 濱田 純一】大学院工学系研究科物理工学専攻 十倉 好紀 教授、大学院理学系研究科物理学専攻 島野 亮 准教授および独立行政法人 科学技術振興機構【理事長 北澤 宏一】(以下「JST」という)徳永 祐介 研究員、伊藤 弘毅 前研究員(現東北大学 助教)と共同で、低分子のクロコン酸が有機化合物としては最高の分極性能をもつ室温強誘電体であることを発見した。なお、本研究は、JST 戦略的創造研究推進事業 ERATO型研究「十倉マルチフェロイックプロジェクト」【研究総括 十倉 好紀】の一環として行われた。

強誘電体は、メモリー、キャパシター、圧電素子、光学素子など電子機能や光機能の基礎となる重要な材料である。高性能の有機強誘電体材料の開発により、有機物の特長を活かした新たな応用が期待できる。しかし、知られている有機強誘電体は極めて少数で、特に低分子系では分極性能や動作温度が低く材料開発は遅れていた。

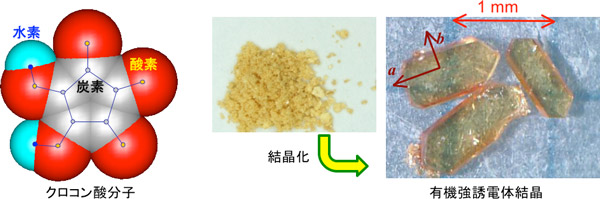

クロコン酸は炭素、水素、酸素からなる簡単な分子構造(図1)であるが、有機強誘電体として優れた特性をもち、その自発分極の大きさは、強誘電体セラミックスであるチタン酸バリウムに近いことを発見した。しかも分極反転に必要な電場は典型的な強誘電性の有機高分子に比べて十分小さかった。また、強誘電性相転移温度は150 ℃以上と、有機低分子系では最高であり、室温で安定な強誘電性機能を発揮する。180年以上前から知られていた有機物が優れた強誘電性をもつという今回の発見は、新規、既知を問わずその他の有機化合物も無機材料並みの強誘電体機能を持つ可能性があることを示し、遅れていた有機材料の開発を促す成果である。

この成果の詳細は、英国科学誌 Nature2010年 2月11日号に掲載される。

|

|

図1 有機強誘電体クロコン酸の分子構造と粉末及び単結晶。自発分極は結晶板状面に垂直方向。

|

強誘電性とは物質の電気分極が外部より与える電圧の向きに応じて反転し、しかも電圧がゼロとなっても分極が保たれるという不揮発性の性質である。チタン酸バリウムやジルコン酸チタン酸鉛、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)に代表される強誘電体は、多様な機能の基盤となる電子材料であり、メモリー、キャパシター、センサー、圧電素子、光学素子など、その用途は幅広い。その典型例が省電力型の不揮発性メモリー(FeRAM)であり、ICカードへの搭載など、近年急速に普及が進んでいる。軽量、フレキシブル、大面積化などの利点をもち、レアメタルや有毒な鉛を含まない有機材料を用いて、これらを高性能化することは、新たな産業用途の創出につながるものとしてニーズが高い。

固体有機物の強誘電体としては、PVDFなどの高分子がよく知られている。しかし、強誘電性高分子の電場による分極反転は、置換基が主鎖の周りを剛体回転することにより生じるが、駆動に要する電圧は非常に大きい。有機強誘電体には多量の電荷保持・蓄積を可能とする性能(自発分極)の向上のほか、駆動電圧の低減化などが求められている。また、低分子系も含めた有機強誘電体の幅広い物質設計・材料基盤の充実も望まれている。

産総研では、酸-塩基の分子化合物(超分子)という独自の手法を考案し(2005年1月24日 産総研プレス発表)、室温付近で優れた分極特性や比誘電率(最大2000超)をもつ有機強誘電体開発に取り組んできた。しかし、室温動作には高価な重水素化処理が必要であるといった問題もあり、組成変化による特性劣化や、プロセスの複雑化といった多成分系特有の欠点も潜在する。そこで、一成分だけで強誘電性を示す新たな材料の研究開発を行い、今回の有機系で最高の自発分極性能をもつ室温強誘電体の発見に至った。なお、理論計算については、イタリア国立研究協議会/物性物理学研究所(CNR/INFM)の協力を得た。

本成果の一部は、文部科学省の科学研究費補助金(新学術領域研究「分子自由度が拓く新物質科学」、平成20~24年度)の助成を受けて得られたものである。

黄色の外見を名前の由来とするクロコン酸は、約180年前から知られている有機物で、近年は、近赤外染料であるクロコニウム染料の合成原料としての用途があり、市販もされている。炭素、水素、酸素だけからなり、分子構造は、炭素原子がシンプルな五角形をなし、H+(プロトン)供与性の水酸基(-OH)を2つ、受容性のカルボニル基(>C=O)を3つもっている。(図2c)

|

|

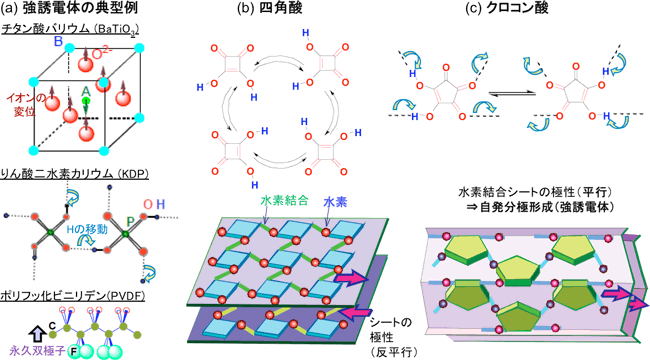

図2 分子レベルで見た強誘電性の起源の比較。(a)強誘電体の典型例(b)(強誘電体ではない)四角酸。(c)クロコン酸(小さい球は水素原子を表す)。

|

図2にはクロコン酸の化学構造と結晶構造を、四角酸(強誘電体ではない)や、従来の強誘電体の典型例と比較して示した。四角酸とクロコン酸はともに、強い水素結合によってシート構造の分子配列を形成する。両者とも水酸基のプロトンが隣接する分子のカルボニル基へと一斉に移動すると同時に、二重結合の位置が変わることで、各シートの極性が反転するという特徴をもつ。これは、チタン酸バリウム(BaTiO3)でのイオンの変位やPVDFでの分子の剛体回転とは異なり、PO43-イオン間の水素結合上でプロトンが移動して強誘電性を示すリン酸二水素カリウム(KH2PO4)(図2a)と類似した機構である。四角酸の場合は、隣接シート同士が極性を相殺するため自発分極(強誘電性)は消失するが、クロコン酸の場合はシート間の極性が相殺されず、強誘電性を示す可能性があると考えた。

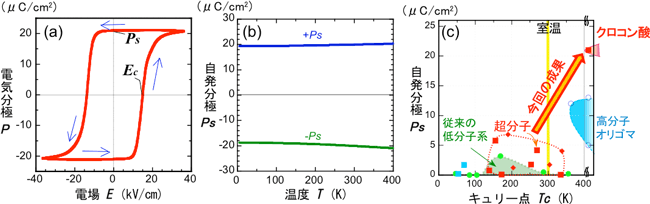

強誘電性などの性質を実測するために、クロコン酸の良質で大型の単結晶試料(図1)を育成した。水素結合鎖に平行(結晶の面間方向)に電場を加えて分極を測定したところ、21-22 µCcm-2もの大きな自発分極を実測できた。この値は、結晶構造をもとに第一原理電子状態計算によって計算した理論値(26 µCcm-2)(CNR/INFMグループの計算)に近い値である。この実測値は、これまでの有機強誘電体の最高値(PVDFやそのオリゴマーの12-13 µCcm-2)を大幅に上回るだけではなく、セラミックスキャパシター等に用いられる代表的な強誘電性材料であるチタン酸バリウム(26 µCcm-2)の値に迫っていた。分極-電場履歴曲線のうち、分極反転に必要な電場(図3a中のEc)は約15kV/cmと強誘電性高分子に比べ約1-2桁も小さい。この大きな自発分極は、少なくとも約130 ℃(400 K)まで全く減衰せず(図3b)、強誘電性が失われる相転移点(キュリー点)も150 ℃以上まで検出されなかった。図3cに示すように分極値とキュリー点とも、従来の有機低分子の強誘電体に比べ際立って高い。

|

|

図3 クロコン酸結晶の(a)誘電率の分極-電場履歴曲線(室温)(→は電場掃引の向き)、(b)自発分極の温度変化、(c)有機強誘電体の性能比較図

|

自発分極が大きいことは、材料表面に蓄積できる電荷密度が大きいことを意味し、例えば不揮発メモリーのセルの微細化に有利となる。同時に、強誘電体の機能である、誘電性(キャパシター機能)や焦電性(熱、温度変化検出機能)、圧電性(機械的入力と電気エネルギーを相互変換できる機能)の高性能化を目指す上での起点にもなる。

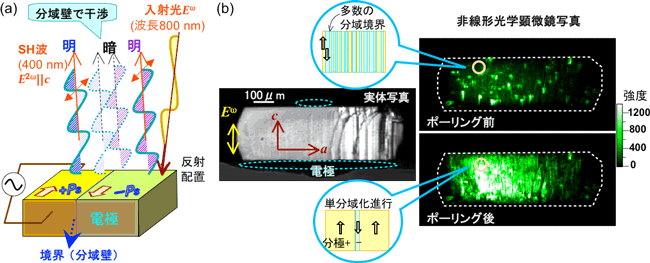

また、電圧をかける処理(ポーリング)により結晶の分極の向きがそろい大きな電気分極値を示す現象は、レーザー光(波長800 nm)を入射すると2倍の周波数(波長400 nm)をもつ光(第二高調波:SH波)を発生するという、二次の非線形光学効果を観測(図4)することでも裏付けられた。図4bは、非線形光学顕微鏡で観察した、試料からのSH波の強度の二次元画像を示す。ポーリング前は、ランダムに分布する上向きに分極化した領域(分域)と下向きの分域が高密度に分域境界を形成し、境界上での干渉効果がSH光強度を弱めている。ポーリングで電場方向の分極域を一度発達させ、分域境界の密度を減少させるとSH光の強度が増し、電圧を切っても強度は保たれていた。すなわちポーリングにより分極の向きがそろうことが確認できた。

|

|

図4 (a) クロコン酸結晶の非線形光学効果(第二高調(SH)波発生)の模式図。(b)電極を付けたクロコン酸単結晶の実体顕微鏡写真(左)と同部分について電圧印加処理(ポーリング)前(右上)と後(右下)の非線形光学顕微鏡写真とミクロな分域の分布模式図。

|

今回の発見は、古くから知られている、簡単な化学構造の有機低分子が優れた強誘電性を示すことを見出したもので、他の有機低分子も無機材料並みの優れた強誘電体機能を持つ可能性があることを示した。膨大な数の有機化合物の中には、強誘電性を示す化合物も数多くあるものと期待され、遅れていた有機強誘電体材料の開発を一気に促すものと期待される。

分極性能に併せて、電気的、機械的、時間的耐久性に優れた材料創出を目指したい。現在、強誘電体材料の利用は、充実した無機材料基盤の上に成り立っているが、有機材料についても開発を推し進め材料基盤を十分に整えることにつなげたい。さらに、現在の結晶性材料からデバイスに適した薄膜、厚膜などへの形状制御、加工性も検討し、応用に向けた展開を図りたい。