独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)強相関電子技術研究センター【センター長 十倉 好紀】(以下「強相関センター」という)と 独立行政法人 科学技術振興機構【理事長 沖村 憲樹】(以下「JST」という)は、π電子系の酸-塩基二成分型有機物を利用するという、有機強誘電体の新たな開発手法を見いだした。有機強誘電体の開発は、メモリー等、強誘電体の機能を従来の無機材料に代わって利用する、あるいは純有機デバイスを開発する上で大変重要であり、今回の知見は、その材料開発の幅を大きく広げる重要な成果である。

強誘電体は、強誘電特性を生かした不揮発性メモリーや高誘電率材料といったエレクトロニクス材料に加え、圧電素子、アクチュエーター、非線形光学材料など、多様な機能を有する。こうした有用な機能を、軽量・フレキシブルな有機材料として実現してゆく上で、有機強誘電体のニーズは高い。その一方、有機低分子のみで得られる強誘電体は、無機物やポリマーに比べ例が極めて少数で、かつそれらの特性も劣っており、材料開発はほぼ未開拓に近かった。

今回、産総研 強相関センター及びJST創造科学技術推進事業(ERATO)「十倉スピン超構造プロジェクト」(平成13~18年度)【総括責任者 十倉 好紀】の研究グループは、極性を持たないπ電子系の有機分子を用いて、酸と塩基二成分を水素結合させた分子化合物を作製することにより、室温付近で強誘電体になることを見いだした。このような水素結合型の分子化合物を用いた開発手法は今回が初めてであり、低分子系の有機強誘電体材料の開発手段の一つとして利用できる。

今回得られた強誘電体は、分極の大きさや誘電率が十分大きいことに加え、分極反転に要する電場は典型的な強誘電性ポリマーに比べ極めて小さいという特長を持つ。また、強誘電性は、ほぼ極性を持たない分子が相対的に変位して生じる、一種の「チタン酸バリウム」タイプの相転移に伴うものであることが明らかになった。

この成果の詳細は、英国科学誌 Nature Materials 2005年2月1日号【速報電子版1月23日】に掲載される。(題目:Ferroelectricity near room temperature in co-crystals of nonpolar organic molecules 著者:堀内 佐智雄、石井 史之、熊井 玲児、沖本 洋一、橘 浩昭、永長 直人、十倉 好紀)

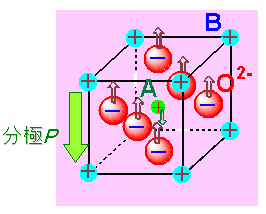

強誘電体とは、外部から電場を加えていなくとも物質が電気双極子を持ち、しかも電気双極子の向きを電場に応じて反転させることができる物質を指し、チタン酸バリウムや鉛系の酸化物、亜硝酸ナトリウムといった無機材料が有名である【図1】。強誘電体は、従来のキャパシターへの応用に加え、強誘電特性を生かした不揮発性メモリーや、圧電素子、アクチュエーター、電界効果トランジスタの絶縁体といったエレクトロニクス材料のほか、非線形光学材料など、多様な応用・実用例やその可能性を持っている。特に、強誘電特性を直接利用するメモリー(FRAM)への応用の観点から近年急速に開発が進められている。こうした有用な機能を軽量・フレキシブルな有機材料として実現する上で、有機の強誘電体材料は重要である。一方、有機物で強誘電性を示す物質は、強誘電性液晶以外の固体状態としては、ポリフッ化ビニリデンといったポリマー材料がよく知られている。強誘電性ポリマーは、電場に応じて置換基が主鎖の周りを回転することにより分極の反転が行われるが、要する電場は非常に大きく、メモリーなどの応用の際には高い駆動電圧が要求されるという欠点を持っている。より優れた特性を発現する有機強誘電体の開発に向けては、低分子系も含めた幅広い材料とその開発手法の確立が望まれるが、低分子系のものは、そもそもチオ尿素などわずか数例があるのみで、物質開発はほとんど未開拓の分野であると言っても過言ではない。

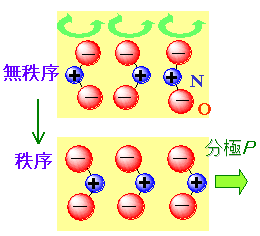

従来の低分子型の有機強誘電体は、単一成分型と、二成分以上から成る分子化合物の、大きく二つのタイプに分類できる。前者では、非対称な有極性分子が向きを電場により反転させることで強誘電性が現れる。この強誘電体の設計手法は、永久双極子(極性)を持つNO2-分子が向きを揃えて分極が発生する秩序-無秩序型の強誘電体、亜硝酸ナトリウムと類似のアプローチと言えよう。単一成分型では、室温での誘電率はチオ尿素で約30、その他は15以下と小さい。一方、分子化合物の例としては、電子ドナーとアクセプターから成る電荷移動錯体が知られている。電荷移動錯体は、分子間の電子移動を伴った分子の変位が分極の元となっており、数百から最大約2000強にも及ぶ大きな誘電率を持つ物質が見られる。ただし、伝導度つまり誘電損失も大きいことから、絶縁性の強誘電体材料本来の利用としては、現状では不向きである。そこで、本研究では、電荷移動錯体に代わるπ電子系の強誘電体材料として、酸-塩基間に強い水素結合を持つ分子化合物に着目して開発に取り組んだ。

変位型

(例)チタン酸バリウム

|

|

秩序-無秩序型

(例)亜硫酸ナトリウム

|

|

図1 強誘電体のタイプ

|

強い酸性度(H+(プロトン)の供与能)の水酸基を有するジヒドロキシ-p-ベンゾキノン類(クロラニル酸(H2ca)またはブロマニル酸(H2ba))を酸として、ベンゼン環にプロトン受容基の窒素原子を組み入れたフェナジン(Phz)を塩基として用い、1:1の分子化合物を作成した【図2】。二成分の分子はいずれもπ電子系であり、分子間で水素結合を形成して、一次元のネットワークを形成している。図3(左)に、Phz-H2caとPhz-H2ba単結晶試料の誘電率の温度特性を示した。Phz-H2baでは、転移温度は138Kと低いが、より小さい置換基に変換することで、相転移温度を著しく改善する事ができ、Cl置換体Phz-H2caでは、転移温度は253Kまで上昇した。さらにPhz-H2ca結晶に圧力を加えると、約6kbar(6000気圧)の圧力において室温で相転移を実現することに成功した。相転移温度では誘電率は急峻に増加し、3000に近い巨大誘電率が実現できた【図3(左)】。室温での誘電率も100を超え、従来の純有機強誘電体に比べ極めて高い値を持つ。

相転移温度以下では【図3(右)】のような分極-電場履歴曲線が観測できた。Phz-H2caでは160Kにおいて、図中Prで示す残留自発分極の大きさは、約0.7-0.8µC/cm2と比較的大きな値を示し、また分極反転に要する電場(図中のEc)は約0.8kV/cmと強誘電性ポリマーに比べ約2-3桁も小さい値を示した。

なお、相転移温度以上では酸、塩基各分子は中心対称を持ち、分子は極性を持たない。一方、転移温度以下では、分子の重心位置が少しだけ変化(変位)し、極々僅かな分子骨格の変形を伴って、中心対称を持たない結晶構造へと変化する。これはチタン酸バリウムと同様、変位型のタイプである。従来の変位型強誘電体がイオンの変位により分極を発生させるのに対して、本強誘電体では、電気的にほぼ中性分子が変位し、しかも分子そのものの極性も極めて小さいままである。このように、観測された大きな自発分極の起源をいかに説明するかという点は、今後の課題である。

|

|

|

図2 π電子系の有機強誘電体結晶の作製と分子配列(緑色の線が水素結合を表す)

|

|

|

|

図3 常圧下での強誘電体結晶フェナジン-クロラニル酸及びフェナジン-ブロマニル酸の誘電率の温度特性(実線と点線はそれぞれ電場を分子積層に平行または垂直方向に印加した測定データを表す)(左) と フェナジン-クロラニル酸結晶の分極-電場履歴曲線(電場は分子積層に沿って印加)(右) |

本研究で見いだした強誘電体の開発手法を元に、精力的に新強誘電体物質の開発を続け、さらに転移温度を高めて室温常圧下での強誘電性の実現を目指す。同時に、相転移のメカニズムや強誘電性の起源、特に水素結合の役割を明らかにすることで、より優れた特性、機能を持つ有機強誘電体の設計指針を確立させることを目指したい。また、現在の結晶性の試料から薄膜などへの形状制御の可能性を検討し、有機エレクトロニクス材料としての応用に向けた展開を図りたい。