独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)ナノチューブ応用研究センター【研究センター長 飯島 澄男】有機ナノチューブチーム【研究チーム長 浅川 真澄】小木曽 真樹 研究員は、金属錯体が形成する世界唯一の有機ナノチューブを大量に製造する技術を開発した。グリシルグリシンと脂肪酸を結合した両親媒性分子をアルコールに懸濁し、ここへ金属塩の水溶液を加えるだけで、板状からナノチューブへの構造変化が10分以内に起こることを見出し、本大量製造法を開発するに至った。従来と比べて200倍以上の量を5分の1以下の時間で製造できる。

産総研がこれまでに開発した大量製造が可能な有機ナノチューブには、表面に水酸基あるいはカルボキシル基をもつ2種類があるが、今回の金属錯体タイプ有機ナノチューブは表面に金属イオンをもつ3種類目の大量製造可能な有機ナノチューブとなる(図1)。

有機ナノチューブの内外表面および膜中に存在する金属イオンを利用することで、比表面積の大きな触媒や、DNAやタンパク質などの機能性物質を分離する材料として期待される。また、鋳型合成により金属ナノ構造体へ変換することで、電子・磁気・光学材料としての応用も考えられ、医療・食品・バイオ・エレクトロニクスなどさまざまな分野での応用が期待される。

本研究成果は、2008年10月28日~29日にオルガテクノ2008(東京ビッグサイト)、2009年2月18日~20日にナノテク2009(東京ビッグサイト)で展示公開される。

|

|

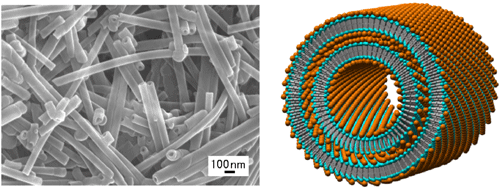

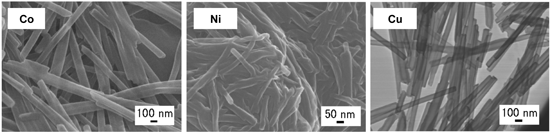

図1 (左)金属錯体タイプ有機ナノチューブの走査電子顕微鏡像と(右)その推定構造図。

金属イオンをだいだい色で、両親媒性分子の親水部を水色、疎水部を灰色で表す。

|

原油や資源の価格高騰が社会的に大きな問題となっているが、自己組織化などを利用した低エネルギー消費の製造技術の開発や、使用する資源の画期的な減量化にもつながるナノテクノロジーは、これらの問題を解決しうる重要な技術の一つとして大きな期待が寄せられている。また、さまざまな製品や材料について、石油由来の原料から再生可能な天然由来の原料への転換が求められるようになってきた。

産総研は過去10年以上にわたり、糖、ペプチド、核酸、油脂などの再生可能な天然由来物質から合成した両親媒性分子を溶液中で自己組織化させることで、ナノファイバーやナノチューブなどの有機ナノ材料を合成する研究を行ってきており、これらの技術分野での高いポテンシャルを維持してきた。2006年には、有機ナノチューブの大量製造に世界で初めて成功し、現在その用途開発を進めている。

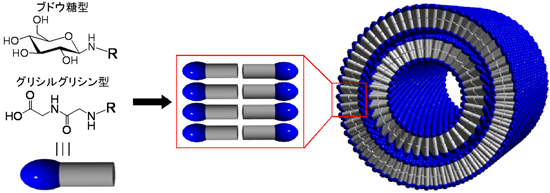

大量製造に成功した有機ナノチューブにはブドウ糖型とグリシルグリシン型の2種類があり、それぞれ水酸基とカルボキシル基が有機ナノチューブの表面に存在する(図2)。従って、例えば薬剤などに対する包接・吸着・分離剤としての応用を考えた場合、対象とする薬剤などは水酸基やカルボキシル基との相互作用が大きいものに限られていた。

一方、産総研はグリシルグリシン型の両親媒性分子(以下「ペプチド脂質」と表現する)が、水中で金属錯体となっても有機ナノチューブを形成し、さらに金属イオンがナノチューブ表面に存在することを見いだしている。しかし、ペプチド脂質は水に溶解しにくいため、これまで1 Lの水から0.5 g程度しか製造できなかった。

なお、本研究は、独立行政法人 科学技術振興機構の委託研究「戦略的創造研究推進事業発展研究(SORST)プロジェクト、平成17~20年度」の一環として実施された。

|

|

図2 ブドウ糖型(Rはオレイン酸)とグリシルグリシン型(Rはラウリン酸またはミリスチン酸)の両親媒性分子が自己組織化により有機ナノチューブを形成する。ナノチューブ表面には分子末端の水酸基(-OH)あるいはカルボキシル基(-COOH)が存在する。

|

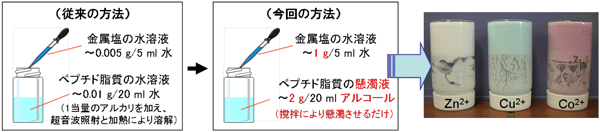

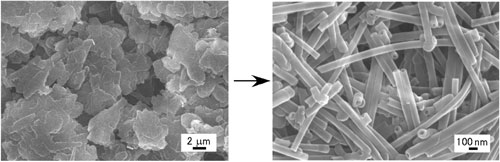

今回、ペプチド脂質をメタノールやエタノールなどのアルコールに懸濁(けんだく)させ、この懸濁液に金属塩水溶液を加えるだけで、金属錯体からなる有機ナノチューブが形成することを見いだした(図3)。アルコール懸濁後のペプチド脂質は板状構造であるが、金属塩を混合後、10分以内にナノチューブへ構造変換する(図4)。

従来はペプチド脂質を水に溶解させるために、1当量のアルカリを加えた後、超音波照射と40℃程度の加熱が必要であった。しかも、20mlに0.01gという少量しか溶解できない。一方、今回開発した方法では、撹拌(かくはん)するだけでペプチド脂質を懸濁させることができるので、非常に簡便で低エネルギー消費の製造工程となる。また溶解度に制限されないため、製造量を飛躍的に増やすことができる。現在までに20ml当り2gと、従来比200倍の製造量を達成しているが、更に増やすことも可能と考えられる。

|

|

図3 従来と今回の金属錯体タイプ有機ナノチューブの製造方法。

どちらもただ2液を混合するだけだが、今回の方法は従来よりも操作が更に簡便であり、製造量も現時点で200倍である。(右写真)今回の方法で製造した亜鉛(Zn)、銅(Cu)、コバルト(Co)錯体タイプ有機ナノチューブの懸濁液。大量の有機ナノチューブが形成したため乳化が起こっている。

|

|

|

図4 (左)懸濁後のペプチド脂質、(右)酢酸亜鉛水溶液を混合して10分後の走査電子顕微鏡像。

|

今回大量製造が可能になった金属錯体タイプ有機ナノチューブでは、ナノチューブ表面に金属イオンが存在する。これまでに大量製造に成功した水酸基表面あるいはカルボキシル基表面をもつ有機ナノチューブにつぐ、第3の大量製造可能な有機ナノチューブである。金属イオンの種類としては、カルボキシレートアニオン(-COO-)に結合しうるすべての金属イオンを用いることが可能と考えられる。現時点で製造に成功している金属イオンとしては、亜鉛、銅、コバルト、ニッケル、鉄、マグネシウムなどがある(図5)。

|

|

|

図5 コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)錯体タイプ有機ナノチューブの走査電子顕微鏡像。右像(Cu)は透過像。

|

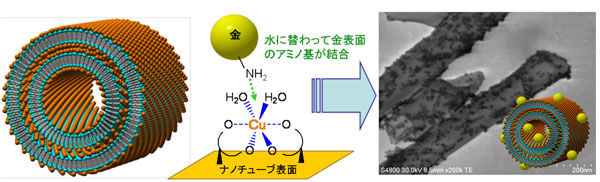

金属錯体タイプ有機ナノチューブの内外表面に存在するこれらの金属イオンを利用することで、水酸基表面あるいはカルボキシル基表面をもつ有機ナノチューブと異なる薬剤などの機能性物質の包接・吸着・分離剤としての応用が期待できる。例えば、銅錯体タイプ有機ナノチューブに、表面にアミノ基(-NH2)をもつ金ナノ粒子が選択的に吸着することを確認している(図6)。特に、DNAやタンパク質など生体高分子の吸着・分離への応用を期待している。

|

|

|

図6 (左端)金属錯体タイプ有機ナノチューブの推定構造図(便宜的に2層のみを書いている。実際は5-10層程度)。

(中央)ナノチューブ表面に存在する銅(Cu)イオンへ、金ナノ粒子の表面アミノ基が結合。

(右)金ナノ粒子が結合した銅錯体タイプ有機ナノチューブの走査型透過電子顕微鏡像とその模式図。

|

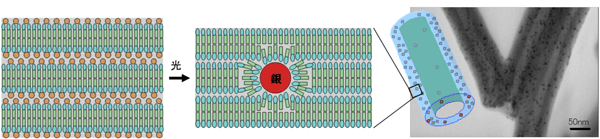

また、金属錯体タイプ有機ナノチューブを鋳型に用いて金属ナノ構造体へと変換することで、電子・磁気・光学材料としての応用も期待できる。例えば、空気中で焼結することで酸化金属ナノチューブが形成することや、銀錯体タイプ有機ナノチューブを光によって還元して、銀ナノ粒子が膜中に埋め込まれた有機ナノチューブを形成することに成功している(図7)。

|

|

|

図7 (左)銀錯体タイプ有機ナノチューブの膜構造の模式図。だいだい色の球体が銀イオン。

(中央)光により銀イオンが還元されて二分子膜中で銀ナノ粒子が成長。

(右)銀ナノ粒子が埋包された有機ナノチューブの透過電子顕微鏡像とその模式図。

|

金属錯体タイプ有機ナノチューブは、新規な構造をもつナノ材料であり、現時点では具体的な用途は決まっていないものの、さまざまな分野での応用が期待される。例えば、ナノ空間に配位した遷移金属を利用した触媒への応用や、金属配位性の官能基をもつ有用低分子、DNAやタンパク質などの包接・吸着・分離剤として、医療・健康・ナノバイオ分野への応用が考えられる。また、金属酸化物ナノチューブや金属ナノ粒子分散型のハイブリッドナノチューブへと変換することで、電子・磁気・光学ナノ材料としても期待できる。

先に大量製造法を開発した2種類の有機ナノチューブと同様に、迅速な技術移転を目指して企業へのサンプル提供を行う予定である。