独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)光技術研究部門【部門長 渡辺 正信】光電子制御デバイスグループ 小森 和弘 研究グループ長および 五島 敬史郎 CREST研究員らは、独立行政法人 科学技術振興機構(以下「JST」という)「戦略的創造研究推進事業(CREST)」の一環として、量子コンピュータ用の光制御型の量子演算素子としては世界で初めて、多ビット化可能な基本素子構造の開発に成功した。

量子コンピュータは、現在のスーパコンピュータを用いても天文学的な時間がかかる問題を短時間で解いてしまうことが可能な程の膨大な情報処理能力を有すると期待され、各国で研究が進められている。量子コンピュータ用の基本素子は、小型でかつ多くのビット数を実現するために集積化が可能な構造が必要である。そこで近年、超伝導体や半導体等の固体を用いる量子ビット、量子演算素子(量子ゲート)の研究が活発に行われている。半導体中の励起子(電子・ホール対)を用いるものは、光制御による超高速演算(演算ステップ~ピコ秒)が可能であることが大きな特徴である。しかし、演算素子としての必要条件である「多ビット化可能な構造」と、「演算に必要な大きなビット間の相互作用の形成」を両立できる基本素子構造の報告例は無く、その実現が望まれていた。

本研究では、2つ以上の量子ドットを近距離に配置した結合量子ドットを用い、その中に別々に閉じ込められた励起子を量子ビットとすることで多ビット化を可能にすると共に、ドット間の距離を適切に選ぶことで大きな相互作用を実現する独自の構造を提案している。今回、MBE法による層厚方向に結合した非常に微小な結合ドット構造の開発、その中での2つの励起子を独立に光制御、計測する技術の開発を通して、多ビット化が可能で有り、かつ2つのビット間に大きな相互作用を有する光制御型の2量子ビット演算素子構造の開発に世界で初めて成功した。(図1、図2、図5参照)

本研究成果は、米国の学術専門誌「Applied Physics Letters」の最新号(12月19日)に掲載される。

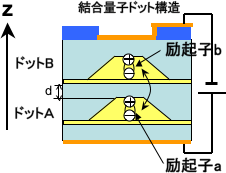

図1.結合量子ドット中の2つの励起子を用いる2量子ビット演算素子の概念図

|

|

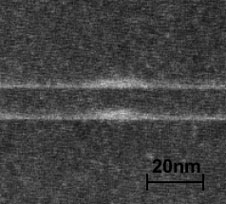

図2.演算素子の基本構造である結合量子ドットの断面透過電子顕微鏡写真、直径20nm、高さ3nmのInAs量子ドットがGaAs障壁層を通して結合した構造(写真は障壁層厚さ7nm)

|

量子コンピュータは、現在のスーパーコンピュータを用いても天文学的な時間がかかる問題を短時間で解いてしまうことが可能な程の膨大な情報処理能力を有するとして期待されている。従来のコンピュータがデータの最小単位として0または1からなるビットを用いるのに対して、量子コンピュータでは、0と1の重ねあわせた状態をとりうる2準位系を量子ビットとして用いる。また、従来のコンピュータの任意の論理演算がNOTゲートとANDゲートの組で構成できるのと同様に、量子コンピュータの任意の量子論理演算は、1量子ビット演算素子(回転ゲート)と、2量子ビット演算素子(制御NOTまたは制御回転ゲート)で構成できることが理論的に証明されている。したがって、この2種類の量子演算素子を開発することが量子コンピュータ実現に向けた第一ステップである。

素子の開発については、原子・分子系を用いた素子の研究(イオントラップやNMR等)が先行し、7ビットの量子アルゴリズムの計算実施例が報告されている。しかし、ビット数を増やす場合には、原子・分子系を用いたものでは、10ビット程度が限界であり、実用的なアルゴリズムを実践することは困難である。そこで、近年、多数ビット化と小型集積化が可能な超伝導体や半導体等の固体を用いた素子の研究が活発に行われている。

固体を用いた量子演算素子に関しては、1量子ビットの素子に関しては多くの報告例があるが、2量子ビットの素子の開発が非常に困難であり、報告があるのは、電気制御型の超伝導体の電荷を利用した素子と、光制御型の半導体ナノ構造中の励起子を利用した素子の2例だけである。後者の光制御型の素子は超高速演算(1演算ステップはサブピコ秒~ピコ秒)が可能であるという優れた特徴を持つが、演算素子としての必要条件である「多ビット化可能な構造」と、「演算に必要な大きなビット間相互作用の形成」の両立が困難であった。これまでに報告された1例に関しても、多ビット化が原理的に不可能な構造での動作原理実証にとどまり、それらの両立が可能な基本素子構造の開発が望まれていた。

本研究では、2つ以上の量子ドットを近距離に配置した結合量子ドットを用い、その各ドット中に別々に閉じ込められた励起子を量子ビットとして利用することで多ビット化を可能にすると共に、ドット間の距離を適切に選び、励起子を形成している電子の広がりを隣の量子ドットまで広げることで大きな相互作用を実現する独自の構造を提案している。今回、実際に多ビット化が可能な結合ドット構造の作製技術の開発と、結合ドット中の2つの励起子状態を独立に光制御・観測する技術の開発を通して、2つの量子ビット(励起子)間に大きな相互作用(相互作用エネルギーシフト ~ 1.3meV)を有する2量子ビット状態"11"を初めて形成することに成功し、本提案の構造が光制御型2量子ビット演算素子として利用可能であることを明らかにした。

産総研では、従来から、次世代情報通信用の超高速光デバイスや、将来の量子情報処理・通信技術のための量子情報デバイスの開発を行ってきた。今回は、その一環として、高品質半導体量子ナノ構造・ナノデバイス作製技術、超高速(サブピコ秒)光制御・計測技術の最先端技術を用いることによって、産総研の独自の提案に基づく結合量子ドット構造中の励起子を量子ビットとして利用する2量子ビット演算素子構造を初めて開発することに成功した。

なお、今回の成果は、JSTの補助を受け、戦略的創造研究推進事業(CREST)の研究領域「新しい物理現象や動作原理に基づくナノデバイス・システムの創製」、研究課題「光量子位相制御・演算技術」の一環としても行われたものである。

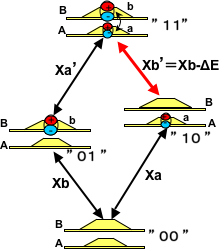

本研究で提案する2量子ビット演算素子は、2つの半導体量子ドット構造(量子ドットA、量子ドットB)を積層方向に近距離に並べて配置した結合量子ドットを用意し、各量子ドット中に1つずつエネルギー(波長)の異なる励起子aとbを選び、それを量子ビットとして用いる。結合量子ドットを用いた素子の構造図を図1、2に、2ビット素子の状態遷移図を図3に示す。量子ビットの2つの状態"0"と"1"は、着目する励起子が存在しない状態を0状態、存在する状態を1状態に対応させる。以降では、a,b励起子の4状態を”a,b"="00","01","10","11"として示す。

本素子においては、1ビットの演算(回転ゲート操作)は、着目する励起子aに対する遷移波長(遷移エネルギー:Xa)の光パルスを用いて励起子aの状態を0状態から1状態へ、または1状態から0状態、さらに0と1の重ね合わせた状態に制御することによって行う。

また、2ビットの演算(制御回転ゲート操作)に関しては、励起子aを制御ビット、励起子bを標的ビットに対応させる。励起子aが1の状態で、 励起子bを生成したときは、励起子間に相互作用(ビット間相互作用)が生じるので、このエネルギー変化を利用して励起子aが1の時に限り回転ゲート操作を行なう。具体的には励起子aが0の時に励起子bを励起する(図3の"00"⇒"01")のに必要なエネルギーがXbなのに対して、励起子aが1の時に励起子bを励起する(図3の"10"⇒"11")場合は、励起子aと励起子bの相互作用エネルギー(ΔE)分だけエネルギーが減少してXb'(=Xb-ΔE)になることを利用し、Xb’のエネルギーの光を照射して、励起子aが1の時に限り選択的にbの状態を0から1(または1から0や重ね合わせた状態)に反転させる制御回転ゲートの動作を行う。このとき、Xb’の光パルスはエネルギー幅(∝1/パルス幅)を持っているので、そのエネルギー幅内にXbのエネルギーが入ると、選択的な回転操作ができない。そこで、相互作用エネルギーの大きさ(ΔE)は、制御するパルスのエネルギー幅より十分大きい必要がある。光制御型の素子の場合は、制御パルスのエネルギー幅は0.4meV(5ピコ秒相当のパルス)と大きいので、ビット間の相互作用は、それに対して十分大きいことが必要である。

本提案の2量子ビット演算素子構造の特徴は、2つの量子ドット間の距離(図のd)を適切に選び、2つの量子ドットを比較的強い結合(d~5nm)にすることによって、励起子を形成するホールは各量子ドット中に別々に存在するが、電子の分布の一部は他方の量子ドットに広がる構造にすることで、ビット間の相互作用を大きくすることが可能になり、また、2つの励起子を独立に制御でき多ビット化が可能になる。

実際の素子作製では、MBE法を用いて、層厚方向に結合したInAs/GaAs結合量子ドット構造の作製を行い、次に、一対の量子ドット構造だけに光入出力する為に、量子ドット構造上に直径0.2µmの微小開口が開いたメタルマスク(または微小ピラー構造)と、電界印加が可能な電極構造を形成して素子構造化した。(図1、図2を参照)

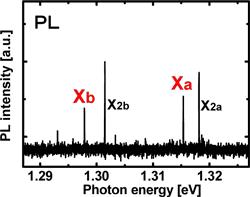

作製した素子の1ビット状態の測定結果(低温での弱い光励起の条件下での発光特性)を図4に示す。制御ビット、標的ビットとして用いるa,bの励起子を反映したXaとXbのエネルギーの発光ピークとホールの準位に起因したエネルギーが高いX2aとX2bのピークから構成されている。この素子構造が2量子ビット演算素子としての条件を満たすかどうかについては、結合量子ドット中で取りうる2ビット状態"00"、 "01"、 "10"、 "11"を独立に生成&制御できるかによって調べた。図5には、2波長のレーザで励起子a,bを独立に励起した際の結合ドットの発光特性を示す。下の曲線では、励起子a(エネルギーXa)の状態"10"が独立に生成可能であることを示している。真ん中の曲線は、励起子b(エネルギーXb)の状態"01"が独立に生成可能であることを示している。図5の上の曲線では、励起子aと励起子bの励起状態を光励起した際に、励起子a,b間の相互作用によって、XbからΔEだけシフトしたXb’のエネルギーのところに新しい発光ピークが観測され、"11"状態(エネルギーXb’)の形成が可能であることが初めて示された。これをさらに確かめるために、励起子aを生成した状態で, 励起子bを生成して"11"状態が形成できるかに関して、ポンプ光パワー(x,y軸)に対する2量子ビット状態からの発光Xb’強度(z軸)を調べたところ、2つの励起子aと励起子bによって、2量子ビット"11"状態が形成されていることが確認された(図6参照)。また、相互作用エネルギー(XbとXb’のエネルギー差)は1.3meVと超高速光制御するための必要条件である0.4meVよりも十分に大きく、多ビット化が可能な光制御型の素子構造としては初めて2量子ビット演算素子として利用可能であることが示された。

図3.励起子を用いた2量子ビット演算素子での状態図。制御回転ゲート操作での入力⇒出力関係は、"00"⇒"00"、"01"⇒"01"、"10"⇒-"11"、"11"⇒"10"

|

|

図4.励起子aからの発光Xaと励起子bからの発光Xb , それぞれ、制御ビット、標的ビットとして利用する。 X2bとX2aはそれぞれホールの励起状態に起因する励起子からの発光

|

|

|

|

図5. 2つの励起子a, bのどちらか1つだけを励起した際の発光Xa(下), Xb(真ん中)。励起子a,bを1つずつ、2つ励起した場合(上)に新しい2量子ビット状態”11”(エネルギーXb’)からの発光を観測。ビット間に相互作用を有する2量子ビット状態の形成を観測。

|

|

|

|

図6 2つの励起子量子ビットa,bを一つずつ生成して、2量子ビット状態"11"を生成する実験結果。それぞれの励起子a, 励起子bを生成するための光パワーに比例して2量子ビット状態からの発光Xb’が増加。量子ビット間の相互作用によって形成された2量子ビット状態"11"が生成されていることが初めて示された。

|