独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)光技術研究部門【部門長 小林 直人】は、東横化学株式会社【代表取締役社長加藤 廣久】(以下「東横化学」という)と共同で、産総研が研究したフロー型スピン偏極キセノンガス生成技術を基に、連続フロー型スピン偏極キセノンガス製造装置の開発に成功した。この装置技術によれば、高精度肺機能診断を瞬時に行うことが可能な医療機器が実現され、また、脳内血流の高精度で迅速な画像化により、脳梗塞予防診断技術の実現の可能性が飛躍的に高くなることが期待される。

○実用的なスピン偏極キセノンガスの生成装置は、未だ開発されていなかった。

これまでは、スピン偏極キセノンガスの製造には、溜め式と通称される、内容積1リットル程度のパイレックスガラスセルを用いた方法が、用いられて来た。これは、光照射用の平面窓を有する直径70mm、長さ150mmの円筒型パイレックスガラスセル中に、アルカリ金属であるルビジウム(Rb)の小片と3気圧程に加圧したキセノン(Xe)ガスを封入し、100ガウス程度の磁場中で約100℃に加熱しておく。このセルに、1/4波長板を通して円偏光にした、波長795nmの半導体レーザー光を照射すると、20分程で偏極率5%程度のスピン偏極キセノンガスが生成される。これまでは、セルに取り付けられたバルブから少量ずつガスを取り出して実験を行ってきた。

○産総研では、高い生成効率でスピン偏極キセノンガスを連続的に製造可能な装置を開発した。

産総研では、スピン偏極キセノンガスの生成原理をふまえた上で、セル構造・材質に詳細な検討を行った。具体的には、フロー構造とするに際して、レーザー光の吸収係数を大きくするために、偏極セルの加熱温度を200℃~400℃に設定することにより、Rb蒸気圧を高くして、光照射部のセルギャップを1mmにし、偏極率および単位時間当りの製造量を大きくした装置を開発した(特開平11-309126、特開平11-248809)。

○高い生成効率を活かして、スピン偏極ガスの幅広い産業分野での応用技術開発の礎に。

ここで開発した装置は、偏極率と単位時間当りの製造量を同時に大きくすることが、原理的に可能である点が欧米で開発が進んでいる装置と比較して進歩性がある。従って、世界的にみても、高精度肺機能診断を瞬時に行うことが可能な医療機器や脳内血流の高精度で迅速な画像化による脳梗塞予防診断技術の実用化を大きく加速することになる。また、欲しいときに欲しいだけ偏極したキセノンガスを発生できる点で、MRI装置での利用をより簡単な操作で行うことを可能にする。さらに、触媒など多孔質体の微少な空洞を持つ物質中での空孔サイズ分布やガス動態の解析、高炉用耐火煉瓦内部の"す"の画像化など、医療以外の幅広い産業分野用途でも、この製造装置を利用した応用研究への貢献が期待できる。

本成果は、第49回応用物理学関係連合講演会【 日程:2002年3月27日(水)~3月30日(土) 開催地:東海大学湘南校舎 】で発表する予定である。

|

|

|

開発した連続フロー型装置の全景(左)

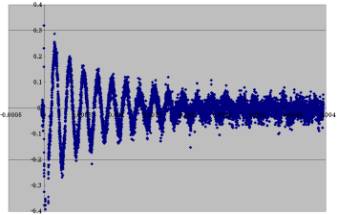

単一スキャンで測定したスピン偏極キセノンガスのNMR信号(右)

|

磁気共鳴画像診断装置(MRI)は、測定対象を傷つけることなく内部構造を調べる方法として実用化している。現在では、町の総合病院などで多くの装置が稼働し、X線CTと並んで医療画像診断の現場で活躍している。MRIは、核磁気共鳴(NMR)現象と呼ばれる原子核の磁石としての性質を利用しているが、可視光、X線に比べるとずっとエネルギーの低い、数十メガヘルツ(FMラジオで利用されている周波数帯)の電磁波を照射しており、このことから、低侵襲であるといわれる。しかし、扱っているエネルギーが低いという特徴は、裏返せばNMR・MRIが原理的に検出感度が低いという欠点を持つことを意味している。実際、MRI画像診断が普及したといっても、分解能はX線CTには劣る。また、原子核のうちで磁石としての性質がもっとも強い水素原子核(プロトン、1H)を対象としているので、主に、生体組織中の水分や脂質の水素原子の密度を画像化しており、肺のような密度の低い臓器についてはほとんど利用例がなかった。このような問題に対し、これまでに、高磁場化、コイルやシーケンスの高効率化といった、検出感度の向上を目指した研究は行われてきたが、それぞれ完成の域に達した感がある。さらなる高感度化ということになると、NMR現象の原理まで踏み込んだ新しい高感度化技術の導入なくして、達成できるものでは無いと思われる。このような方向性の研究の一つの具体例として、スピン偏極(Hyperpolarized)と呼ばれる状態の希ガスの利用が注目されている(図1)。この技術により信号強度が数万倍増強された希ガスを利用すると、密度が低く従来はNMR・MRIの対象となっていなかった常圧のガスから、同体積の水と比べても100倍以上強い磁気共鳴信号が得られる。すでに欧米諸国においては、このガスを利用した人の呼吸器や脳、血管を対象としたMRI実験も行われるようになっている。

常圧のガスは、密度が低く、従来はNMR・MRIの対象となっていなかった。しかし、希ガス(3He, 129Xe)を、回転偏光により電子スピン系を励起(光ポンピング)したアルカリ金属蒸気と共存すると、同体積の水と比べても100倍以上強い磁気共鳴信号を得られる。90年代終わりに、欧米諸国において、このガスを利用した人の呼吸器や多孔質を対象としたMRI実験も行われるようになったが、わが国においては、この技術を磁気共鳴測定用に提供できる機関がなく、この分野で欧米に後れをとることになった。日本国内においても、広く医療技術・非破壊検査法として基礎研究を行うことができる体制づくりと、高効率なスピン偏極希ガス発生装置の研究開発が急務であるとの認識から、産総研(旧工技院)において、平成9年度から研究を行ってきた。これまでは、海外のグループも含めて、溜め式と通称される、容積1リットル程度のパイレックスガラスセルを用いた方法のみがスピン偏極キセノンガスの製造に用いられて来た。これは、光照射用の平面窓を有する、直径70mm、長さ150mmの円筒型パイレックスガラスセル中に、アルカリ金属であるルビジウム(Rb)の小片と3気圧程度に加圧したキセノン(Xe)ガスを封入し、100ガウス程度の磁場中で約100℃に加熱しておく。このセルに、円偏光にするための1/4波長板を通して波長795nmの半導体レーザ光を照射すると、20分程で偏極率5%程度のスピン偏極キセノンガスが生成される。セルに取り付けられたバルブを開閉してガスを取り出して実験を行っていた。大阪大学医学部、産業医科大学といった外部研究機関のNMR、MRI装置に対し、このスピン偏極ガス発生用バッチと光ポンピング用光学系を導入し、わが国で初めてスピン偏極XeガスのMRI画像の取得に成功した。こうして、医療技術研究の現場でこのガスを生成できることを実証し、当該技術研究の国内での先鞭をつけることとなった。 一方、スピン偏極ガス発生装置の実用化研究開発は、欧米においても進められてきたが、産総研では、独自の非平衡のスキームに基づく連続フロー型の高効率発生装置を提案し、小規模ではあるが、実証実験を行い、今回、東横化学との共同研究により、その具体化に成功した。

今後は、この製造装置の偏極率および単位時間当りの製造量を更に大きくするための研究開発を行い、また、偏極したガスの輸送に最適な材質を探求する。また、開発した装置を利用して、高精度肺機能診断を瞬時に行うことが可能な医療機器や、脳内血流の高精度で迅速な画像化による脳梗塞予防診断技術の実用化を目指して、国内外の医療技術研究機関との共同研究を発展させる。さらに、触媒など多孔質体の微少な空洞を持つ物質中での空孔サイズ分布やガス動態の解析、高炉用耐火煉瓦内部の"す"の画像化など、医療以外の幅広い産業分野用途にも、この製造装置を応用する予定。