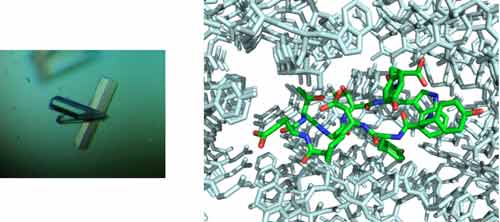

独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)生物機能工学研究部門【研究部門長 巌倉 正寛】分子細胞育種研究グループ 本田 真也 研究グループ長らは、 旧 生物情報解析研究センター 分子機構解析チーム 秋葉 俊彦 元招へい研究員、生命情報工学研究センター 分子機能計算チーム 関嶋 政和 研究員らと共同で、10個のアミノ酸からなる新規タンパク質CLN025を合成し、結晶中と溶液中での立体構造を決定した(図1)。さらに計算機シミュレーションによって立体構造の動的な分布について解析し、わずか10個のアミノ酸からなる分子でも固有の立体構造をとりうることを証明した。

これまで報告された結晶化するタンパク質では、35個のアミノ酸からなるものが最小であり、分子内相互作用によって固有の立体構造を安定的に形成するには、少なくとも30~50個のアミノ酸が必要であるとの見方が支配的であった。

本研究により、「タンパク質とは何か」という基本的な問いに学術的再考がうながされ、またCLN025の合成に際して開発した分子設計技術は、医薬分野における応用が期待される。

本研究成果は、2008年10月25日に米国化学会誌(Journal of the American Chemical Society)電子版に掲載された。

|

|

図1 新規タンパク質CLN025の結晶の顕微鏡写真(左)と、X線回折法によって得られた結晶の構造(右)

|

ヒトゲノム配列の決定を契機として、生命科学は大きく変容した。膨大なDNA情報を扱うためにコンピューターの活用が不可欠となり、統計的な解析が重要視されるようになって、バイオインフォマティクスが発展した。さらに、断片化して生産される個別情報を整理統合することで、個々の階層や事象ではなく、系全体を理解しようとするシステムバイオロジーも登場した。

このような状況の中で、シンセティックバイオロジーとよばれる、整理統合した情報をもとに新たな人工システムをつくる試みが始まっている。これは、工学的な行為であるとともに、膨大な情報の中の何が本質かを見極める理学的な営みでもある。タンパク質は生命を担う最も重要な物質のひとつであるが、シンセティックバイオロジーの対象として人工タンパク質をつくることはタンパク質の本質を見極める作業であり、ひいてはタンパク質に関する未解決問題の解決につながるものにもなる。

産総研生物機能工学研究部門分子細胞育種研究グループは、「つくる」ことで初めて理解の正しさを確かめられるとの立場から、「知る生物学、操る生物学から、創(つく)る生物学へ」をモットーにし、タンパク質のデザイン研究を展開している。同グループは先に10個のアミノ酸からなる「最小のタンパク質」の創製に成功し、これをシニョリンと命名した。シニョリンはタンパク質としては極めて小さいが、水溶液中で分子内相互作用によって固有の立体構造を形成し、温度の上昇または低下に伴い可逆的かつ協同的に変性/再生する(2004年8月10日プレス発表)。

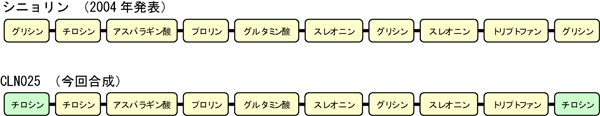

産総研が創出した、10個のアミノ酸からなる最小のタンパク質(以下「シニョリン」という)が固有の立体構造を形成すると報告した根拠は、核磁気共鳴法(NMR)による解析結果であった。しかし、NMRデータでは納得しない専門家もいたため、万人が認める証拠を提供すべく、シニョリンの結晶化を行うことを決断した。物質が結晶化するためには多数の分子が同一の立体構造を形成する必要がある。当時、結晶化する下限は35アミノ酸であったので、10アミノ酸で結晶化すれば、それ自体が科学的メッセージになると考えた。ただし、シニョリンの変性温度は42℃であり、低温でも溶液中2割程度の変性構造が共存しているので、結晶化させることは困難が予想された。そこで同じ10アミノ酸の条件でシニョリンより安定な改変体をつくることを試みた。その結果、シニョリンの2つのアミノ酸をほかの種類のアミノ酸に置き換えることで変性温度が70℃の人工タンパク質CLN025を得ることに成功した(図2)。

|

|

図2 シニョリンと新規タンパク質CLN025のアミノ酸配列

|

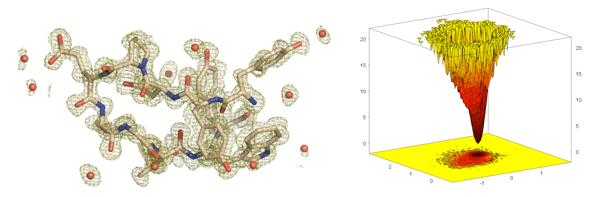

新規タンパク質CLN025の結晶を得るために各種の条件検討を行い、良質の単結晶を得ることに成功した。これを用いてX線回折法により結晶構造を分解能0.11nm(ナノメートル)で決定した(図3)。これによってCLN025分子は結晶中で固有の定まった立体構造を形成していることがわかった。ついでNMRによる構造解析を行い、水溶液中においても結晶中と同様の立体構造を維持していることを明らかにした。これらの結果から、CLN025は分子内相互作用のみで自発的に分子固有の立体構造を形成することが証明された。また、決定した構造とシニョリンの構造は主鎖に関してほぼ同一で、置換した2つのアミノ酸が分子の全体構造を大きく変化させるものではないことも確かめられた。

CLN025が結晶化したことは、「アミノ酸の数が少ないものはペプチドで、一定数以上のものがタンパク質である」という従来認識は経験的な目安に過ぎないことを示唆している。では、いったいタンパク質とペプチドを区別するものは何か?本田研究グループ長らは、与えられた配列がとりうるさまざまな立体構造の動的な分布が重要と考え、1マイクロ秒の大規模分子動力学シミュレーションを産総研生命情報工学研究センターに設置された超並列計算機「ブループロテイン」システムを使用して行い、CLN025の分子構造の時間変化を解析した。さらに、CLN025と同じ組成でアミノ酸の順番のみを入れ替えた分子も計算してみたところ、CLN025のみに構造分布の著しい偏りがあることが確認された。これをポテンシャルエネルギー曲面で表示すれば、一点に深い谷のある漏斗(ろうと)状の形になる(図3)。漏斗の谷底に位置する計算機シミュレーションの立体構造は、X線回折法とNMRによって明らかになった立体構造とよく一致した。

|

|

図3 CLN025の分子構造(左)と動的構造分布がつくるポテンシャルエネルギー曲面(右)

|

近年、理論的研究から、天然のタンパク質の属性として、漏斗(ろうと)状のポテンシャルエネルギー曲面を示すことが示唆されていた。本田研究グループ長らは、ポリペプチドのうち、谷が単一でなめらかな漏斗(ろうと)状のポテンシャルエネルギー曲面となるものを「理想タンパク質」と定義することを提案した。ここでいう「理想」とは、理想気体や理想溶液と同様で、タンパク質の理想的なふるまいを意味する。現実の気体や液体が、理想気体や理想溶液の規定する状態と完全に一致しないのと同じく、自然界のタンパク質も理想タンパク質の規定する状態と完全には一致しないかもしれない。しかし、理想的な状態を定義することによって初めて理想と現実の差異を記述することが可能になる。

従来、タンパク質のような生物由来物質は、分類学的で帰納的な定義のみで、物質科学的で演繹的な定義は存在しなかった。たとえば「生体内にあるポリペプチド」という帰納的な定義では、遺伝子工学が可能したアミノ酸の挿入欠失置換付加や融合化によって生じたものをタンパク質とよべない。もし恐竜の化石内に未知の遺伝子配列が確認されても、火星の氷の中にポリペプチドが発見されたとしても、タンパク質とよべない。即ち、現存する物質のリストとの一致不一致で定義することは、未知物質に対して無力で、看過できない不条理またはトートロジーを伴ってしまう。これに対し、「理想タンパク質」の定義は、対象の配列の天然非天然、実在不在にかかわらず、ポリペプチドの物理的状態のみでその適否を判断きる。「水酸基をもった炭化水素」をアルコールと定義することで、現実に合成可能か否かにかかわらず、対象物質がアルコールであるかどうかを判断できるのと同じ論理である。

本研究により提示された、わずか10個のアミノ酸からなる人工タンパク質が自発的に分子固有の立体構造を形成し結晶化するという事実と、ポリペプチドの動的構造分布のみで定義できる「理想タンパク質」という概念は、タンパク質に関する従来の認識を変えるもので、「タンパク質とは何か」という基本的な命題に新たな議論を喚起すると期待される。

シンセティックバイオロジーの観点で、シニョリンの機能化および組織化を検討し、タンパク質の化学進化に関する考察を深める。また、分子設計技術の高度化および分子設計ソフトウェアの開発などの工学的な展開を進めることで、医療産業用タンパク質関連分野への波及拡大を目指す。