産総研グループ(国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」)および株式会社AIST Solutions(以下「AISol」)の総称)は、株式会社豊田自動織機(以下「豊田自動織機」)および株式会社AIRMAN(以下「AIRMAN」)と共同で、水素エンジンを産業機械の動力源として早期に実用化するため、その出力の向上に成功し、さらに、実証試験を開始しました。

水素を燃料とする内燃機関である水素エンジンは、燃焼時にCO2をほとんど排出しないため、フォークリフトやコンプレッサーのように高出力が必要な産業機械動力源のカーボンニュートラル化に貢献すると期待されています。ただし、その実用化に向けては、環境負荷の高い窒素酸化物(NOX)の排出や、バックファイアなど異常燃焼の発生といった問題を克服する必要があります。

このたび、産総研と民間企業との共同研究において、燃焼に必要な空気量を調整して燃焼温度を制御することで排気中のNOXを抑制すると共に、イグニッションコイルとスパークプラグの最適化により異常燃焼を回避する技術を開発しました。この技術を用いて、LPガス(液化石油ガス)を燃料とする量産型のベースエンジンを改造した水素エンジンを開発し、ベースエンジンと同等レベルの最高出力を得ることに成功しました。

今回開発された水素エンジンは、豊田自動織機が2025年10月30日〜11月9日に東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025において展示します。また、圧縮空気供給機(コンプレッサー)用に調整した水素エンジンを搭載したコンプレッサーの実証試験を、AIRMANが同社新潟工場において開始します。

脱炭素社会を目指し、CO2を排出しない水素の利用が促進されています。中でも水素を燃料とする内燃機関である水素エンジンは、水素燃料電池より効率は劣るものの、構造が単純で既存のエンジンの生産ライン、整備ノウハウ、サプライチェーンを活用できる可能性があり、低コストで短期に導入できると期待されています。具体的には、高出力・高耐久性を活かしたフォークリフトやコンプレッサーのような産業機械動力源のカーボンニュートラル化に貢献すると期待されています。ただし、その実用化に向けては課題も少なくありません。

水素エンジンの技術的な課題は、主に以下の二点が挙げられます。一つ目の課題はNOXの環境中への排出の抑制です。NOXは、高温にさらされた燃焼場に存在する空気中の窒素と酸素が結びつくことで生成され、光化学スモッグや酸性雨の原因となり人体や植物の成長に悪影響を及ぼすことが懸念されるため、従来のガソリンや軽油といった化石燃料を用いた内燃機関でもその抑制は課題でした。燃焼場で生成されるNOXは、化石燃料よりも燃焼温度が高い水素エンジン燃焼において排気中に存在する唯一の有害排気成分であり、燃焼温度上昇に伴うNOXの生成を抑えるための燃焼制御や排気後処理が必要です。もう一つの課題は、水素の低いエネルギーで着火してしまう特性や燃焼速度が速い特性に起因する異常燃焼の制御です。エンジンの設計において点火制御・吸排気の最適化が必要となります。

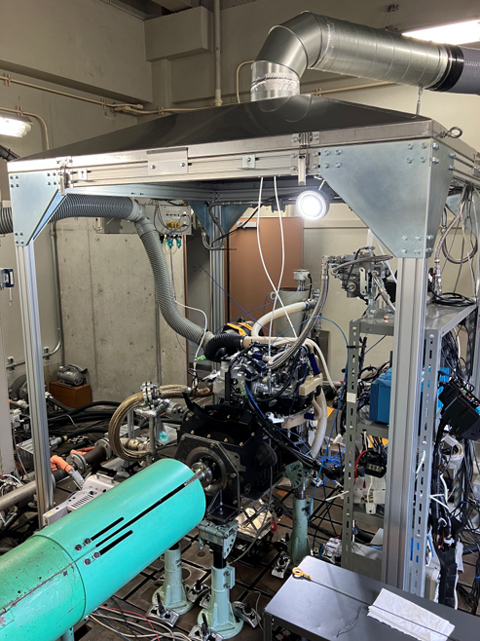

産総研では前身の工業技術院時代より、水素エンジンの研究開発を精力的に行ってきました。脱炭素化社会の早期実現が急がれる中、水素噴流の挙動解析や異常燃焼現象の解明から民間企業との水素エンジンの研究開発まで、一貫した取り組みを行っています。これまでの産総研による知見と実験設備(図1)を活かし、2021年11月より、産総研と豊田自動織機はフォークリフトへの搭載を目的に、水素エンジンの共同研究を実施しています。2022年12月からはそれにAIRMANが加わり、水素エンジンのコンプレッサーへの搭載を目的に新たな共同研究開発を開始しています。

水素エンジンの優位性は既存のエンジン技術の活用が容易なこと、水素燃料電池と比較し、より安価なシステムとして構築できることです。共同研究では、この優位性を活かすため、LPガスを燃料とする量産型火花点火式エンジンをベースに最小限のハード変更で水素エンジンを実用レベルで成立させることを目標に研究開発に取り組んでいます。

図1 水素エンジン実験設備

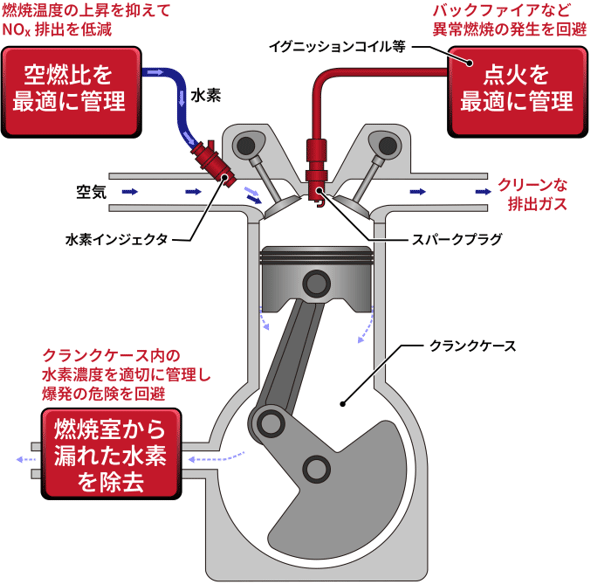

水素は最小着火エネルギーが小さい、可燃範囲が広い、燃焼速度が速いなどの特徴があります。また、分子サイズが小さいため、LPガスやガソリンなど従来燃料より小さな隙間を抜けやすい特徴もあります。そこで、エンジン燃焼室からクランクケース内へ抜け出た水素に着火しないように、クランクケース内換気システムを増設することでクランクケース内の水素濃度を約2%以下(水素の可燃範囲が4%以上のため、それ未満)に制御する機構を搭載しました(図2)。

また、LPガスやガソリンなど炭化水素を燃料とする燃焼場ではイオンが多く存在するため、正常点火後に放電によりスパークプラグの残存電圧が解放されますが、水素燃焼場ではイオンの数が少なく絶縁性が高いためスパークプラグに電圧が残存してしまい、飛んでほしくないところで不意にスパークが飛び水素が燃焼してしまう異常燃焼が発生し、これを起因に吸気バルブが閉じる前に吸気管に燃焼火炎が戻ってしまうバックファイアが起きます。そこで、イグニッションコイルとスパークプラグを最適化することで異常燃焼を制御することに成功し、エンジン出力の向上を達成しました。さらに希薄燃焼(燃料が完全燃焼するために必要な最小限の空気量の二倍の空気存在下での燃焼)により燃焼温度を抑制し、排気中のNOX生成を大幅に抑制(約20 ppm濃度)しました。

産総研と豊田自動織機の共同研究成果として、これらの技術を実用レベルでまとめ上げ、2022年に本共同研究で作製したプロトタイプ機比で約180%の出力向上、ベースエンジンのLPガス仕様比で同等レベルの最高出力を確保した水素エンジンの開発に成功しました(図2)。

また、産総研-豊田自動織機-AIRMANの三者連携共同研究では、本水素エンジンに専用の制御系チューニングを施し搭載した圧縮空気供給機(コンプレッサー)が完成し、2025年9月5日にAIRMAN本社にて火入れ式を行いました。AIRMAN社新潟工場敷地内にて、本水素エンジンコンプレッサーの実証試験を開始し、実用化に向けた課題抽出や技術の確立を進めていく予定です。

図2 改良した水素エンジンの模式図

カーボンニュートラル社会の構築に向け、水素は重要かつ有望な燃料の一つです。さらなる高出力化、異常燃焼対策、耐久性の向上など水素エンジンの研究開発を継続し、物流や工場ならびに工事現場などにおけるCO2排出のない動力源によるカーボンニュートラル対応製品の実用化・社会実装に向けて、産業界に貢献していきます。

産総研

豊田自動織機-産総研アドバンスト・ロジスティクス連携研究ラボ 葛岡 浩平 副連携研究ラボ長(主務:省エネルギー技術研究部門 エンジンシステム研究グループ 主任研究員)

省エネルギー技術研究部門 エンジンシステム研究グループ 水嶋 教文 研究グループ長(兼務:豊田自動織機-産総研アドバンスト・ロジスティクス連携研究ラボ 連携研究ラボ付)

再生可能エネルギー研究センター 辻村 拓 総括研究主幹(兼務:豊田自動織機-産総研アドバンスト・ロジスティクス連携研究ラボ 連携研究ラボ付)

エネルギープロセス研究部門 小熊 光晴 研究部門長(兼務:豊田自動織機-産総研アドバンスト・ロジスティクス連携研究ラボ 連携研究ラボ付)

豊田自動織機-産総研アドバンスト・ロジスティクス連携研究ラボ 田中 耕太 特定集中研究専門員(研究)

豊田自動織機-産総研アドバンスト・ロジスティクス連携研究ラボ 間瀬戸 和弘 特定集中研究専門員(研究)