- 産総研の5万分の1地質図幅の中で、紀伊半島中央部の未整備地域における地質図を刊行

- 綿密な地質調査と年代測定データから中央構造線沿いの詳細な地質が明らかに

- 三重県・奈良県における防災・減災、土木・建築の基礎資料としての活用に期待

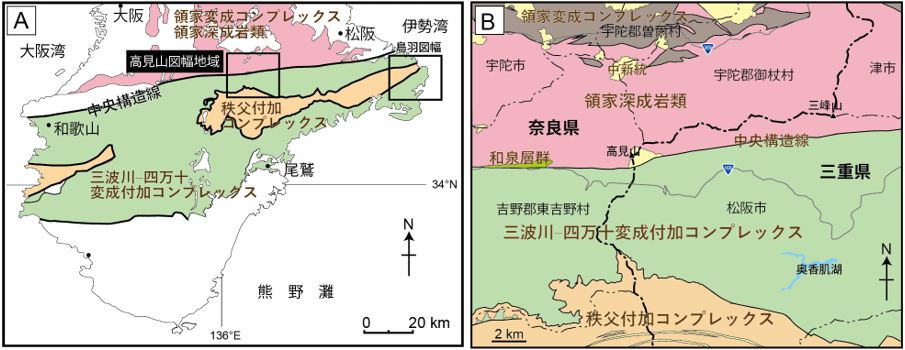

(A)高見山図幅地域の位置図、(B)高見山図幅内の地質概略図

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)は、紀伊半島中央部、三重県松阪市西方の高見山地域の地質調査結果をまとめた5万分の1地質図幅「高見山」(以下「本図幅」という)を刊行しました。本図幅地域から東方の紀伊半島東部では、1932年に刊行された7万5千分の1地質図幅「野後」以降、2017年に刊行された5万分の1地質図幅「鳥羽」以外に詳細な地質図は整備されていませんでした。紀伊半島は日本最大の多雨地域で、豪雨時にはしばしば土砂崩れが発生し、社会活動に影響を及ぼしてきました。また、東南海地震想定震源域にも近いため、地震時の被害想定にも詳細な地質情報が必要になります。

このたび、2018〜2021年にかけて当該地域の地表踏査を約250日間実施し、化学分析や年代測定などの室内作業による結果も合わせて、本図幅地域に分布する領家変成コンプレックスと領家深成岩類、三波川–四万十変成付加コンプレックスと秩父付加コンプレックスを基盤岩とする地質を詳細に明らかにして、精緻な地質図を作成しました。

本図幅地域の中央部には、中央構造線と呼ばれる世界最大級の総延長約1000 kmの断層が東西に横断しています。本図幅地域の中央構造線は活断層ではないとされていますが、派生する断層も含めて、これまでの活動により広範囲の岩盤が破砕され、岩盤としての強度が低くなっています。本図幅では中央構造線から派生する断層の詳細な分布も明らかにしています。このような地質を詳細に把握することは、防災・減災対策において大変役立ちます。断層の分布や地質構造などの地質災害に関する地質情報を集約した本図幅は、本図幅地域における防災・減災、土木・建築などへの活用だけでなく、学術研究の基礎資料としての活用も期待されます。

竹内 誠(産総研 地質情報研究部門 特定フェロー・名古屋大学 大学院環境学研究科 教授)

常盤哲也(信州大学 学術研究院理学系 准教授)

森 宏(信州大学 学術研究院理学系 助教)

志村侑亮(産総研 地質情報研究部門 層序構造地質研究グループ 研究員)

掲載誌:Journal of Asian Earth Sciences

タイトル:Sedimentary history and provenance analysis of the Sanbagawa Belt in eastern Kii Peninsula, Southwest Japan, based on detrital zircon U–Pb ages

著者:Jia, S and Takeuchi M.

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2020.104342

掲載誌:Journal of Asian Earth Sciences

タイトル:Deformation characteristics and peak temperatures of the Sanbagawa Metamorphic and Shimanto Accretionary complexes on the central Kii Peninsula, SW Japan

著者:Shimura, Y., Tokiwa, T., Mori H., Takeuchi M. and Kouketsu, Y.

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2021.104791