- 赤石山地における中央構造線の活動に関した詳細な地質情報を公開

- 標高差2000 mを超える急峻な山岳地域に分布する沈み込み帯深部由来の基盤地質構造が明らかに

- 赤石山地の地質災害軽減とインフラ整備へ地質情報の利活用が期待

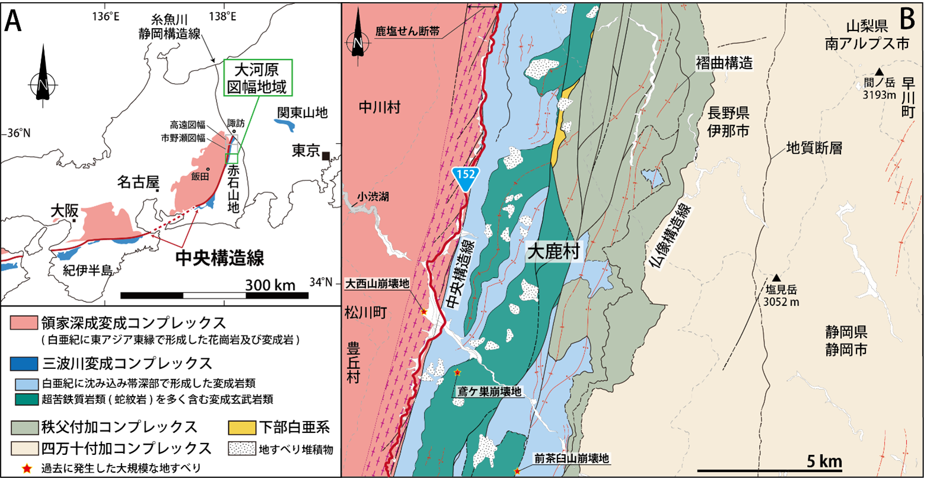

(A)大河原図幅の位置図、(B)大河原図幅内の地質概略図

(5万分の1地質図幅「大河原」より引用)

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)は、長野県下伊那地域の地質調査の結果をまとめた5万分の1地質図幅「大河原」(以下「本図幅」という)を刊行しました。本図幅地域(図A)は、比較的道路が整備されていた5万分の1地質図幅「高遠」・「市野瀬」地域と異なり、詳細な地質図は整備されていませんでした。赤石山地は、伊豆―小笠原弧の衝突によって日本で最も早い速度で隆起するために急峻な斜面が多く、昨今の豪雨によって、土砂崩落に起因する国道152号線の寸断が多発しています(図B)。特に本図幅地域では、1961年に破砕した鹿塩マイロナイトが大規模に崩落する地すべり災害(三六災害の一つ)によって、42名が犠牲となりました。このような地域生活を脅かす災害が「いつ」起きるかを予測することは困難ですが、災害リスクの高い地域が「どこ」なのかは、詳細な地質情報を整備することで明らかにできます。そこで産総研では、2017~2022年にかけて地表踏査と室内作業を実施し、標高差2000 mを超える山岳地域の詳細な地質図を新たに作成しました。本図幅では、中央構造線の断層活動によって破砕された岩石が分布する鹿塩せん断帯や、地すべり災害が発生しやすい超苦鉄質岩類を含む三波川変成コンプレックスの分布に関して、地質図と説明書で詳細に解説しています(図B)。本図幅地域では、すでにリニア中央新幹線の南アルプストンネルに関連した大規模開発が開始されていることもあり、本図幅が今後のインフラ開発やダム・トンネル・道路等の維持管理における基礎資料として社会に役立つことが期待されます。

中村 佳博(産総研 地質情報研究部⾨ 地殻岩石研究グループ 主任研究員)

山崎 徹(産総研 地質情報研究部⾨ 地殻岩石研究グループ 上級主任研究員)

宮崎 一博(産総研 地質調査総合センター連携推進室 国際連携グループ 招聘研究員)

高橋 浩(元産総研 地質情報研究部⾨)