- 国内試験サイトでの実証研究を通じて、スキャニングライダーによる洋上風況調査技術の性能を評価

- 従来の方法と比べて約10分の1のコストで洋上風力資源や風速の変動を測定できることを確認

- 洋上風況調査のコスト減および工期短縮が期待でき、洋上風力発電の利用拡大に貢献

むつ小川原スキャニングライダー実験の概要

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)再生可能エネルギー研究センター 嶋田 進 主任研究員、小垣 哲也 研究チーム長は、レラテック株式会社、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社、日本気象株式会社、株式会社ウインドエナジーコンサルティング、国立大学法人 神戸大学と共同で、スキャニングライダー風計測の測定精度や特性を評価するため、むつ小川原洋上風況観測試験サイトにおいて実証試験を実施しました。

長期間にわたるフィールド実験の結果、スキャニングライダーを1台用いるシングル観測方式では、洋上風力資源量を正確に調査でき、2台を用いるデュアル観測方式では風の変動成分まで正確に測定できることが明らかとなりました。また、スキャニングライダーによる海上風観測は、従来の気象観測マストを用いた手法と比較して観測コストを最大で10分の1に削減できる可能性があることから、コスト削減を通じて、洋上風力発電の導入促進に貢献することが期待されます。

なお、この技術の詳細は、2025年3月11日(グリニッジ標準時)に「Wind Energy」に掲載されます。

洋上風力発電は世界的に注目され、近年、特に欧州北部を中心に広く普及が進んでいます。カーボンニュートラル社会の実現が重要視される中、政府の施策においても洋上風力発電の導入がその鍵を握るとされています。洋上風力発電は発電量が風の強弱にのみ依存するため、導入にあたっては事前の風況調査が採算性を判断する上で不可欠です。しかし、従来の気象観測マストを用いた風況調査手法には、建設にかかる高額なコストや長期間にわたる事前準備といった問題が存在しています。こうした問題を解決するために、光のドップラー効果を利用したライダー技術、とりわけレーザーを水平方向に照射するスキャニングライダー技術が近年注目を集めています。

産総研では、2010年代以降、ドップラー・ライダーを用いた風計測の研究開発に取り組み、風力発電のコスト低減や高性能化を目指しています。これまで、鉛直ライダーを用いた山岳での実証研究や、風車に搭載されたナセル型ライダーの実証研究を福島再生可能エネルギー研究所において実施してきました。今回、これまでの知見を活用し、レーザーを水平方向に照射するスキャニングライダーを用いた洋上風況観測技術のフィールド実証を実施しました。

なお、本研究開発は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業(洋上風況調査手法の確立)(2019~2022年度)」による支援を受けています。

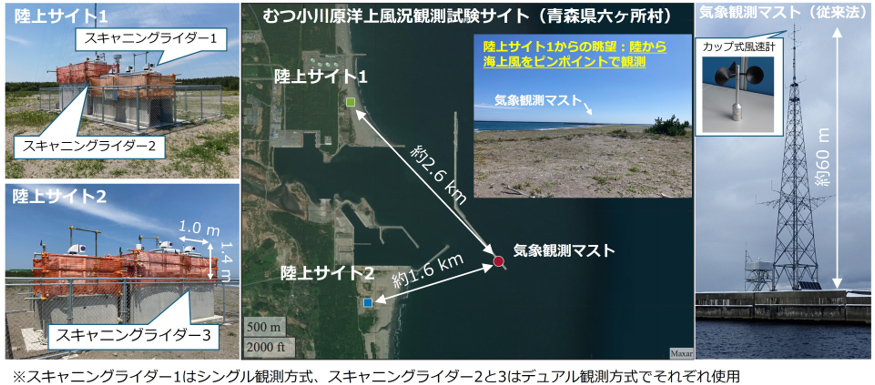

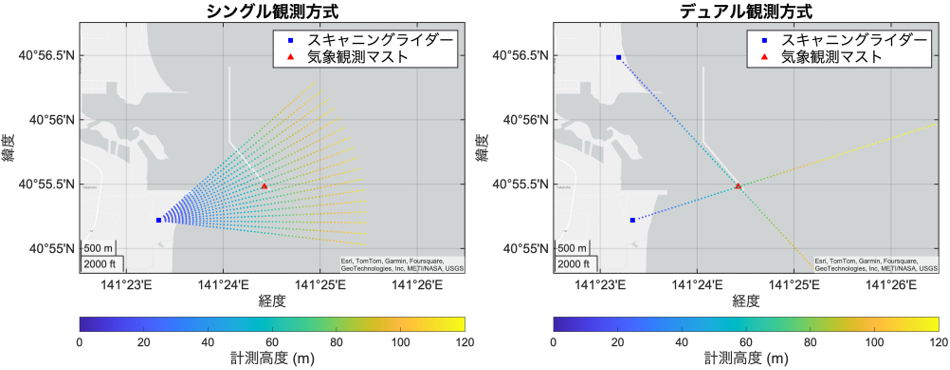

スキャニングライダーによる風計測技術には、主に二つの方式が使用されています。一つはスキャニングライダー1台を使用するシングル観測方式、もう一つは2台を使用するデュアル観測方式です(図1)。産総研では、2017年よりこれらの計測技術について、フィールド実証および解析手法の研究開発を本格的に進めてきました。今回、共同研究機関であるレラテック株式会社、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社、および国立大学法人 神戸大学らにより整備されたむつ小川原洋上風況観測試験サイト(青森県六ヶ所村)において、海岸線から約1.5 km沖合の防波堤上に設置した気象観測マストを検証用データとして、約1年間にわたってスキャニングライダーのシングル観測方式およびデュアル観測方式の同時観測を実施しました。

図1 スキャニングライダーの(左)シングル観測方式と(右)デュアル観測方式

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

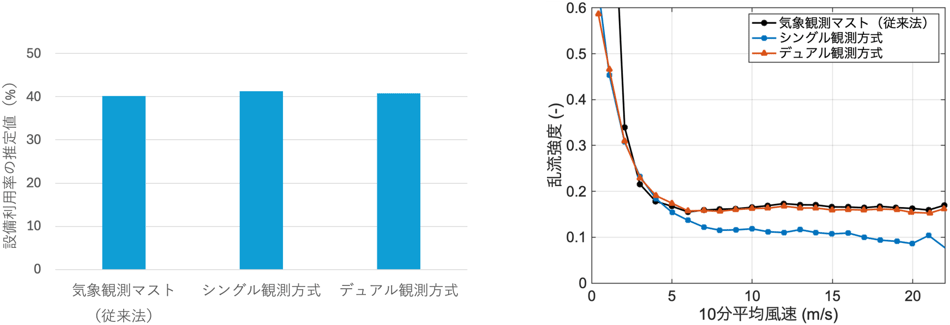

今回の実証試験により、デュアル観測方式およびシングル観測方式のいずれでも、従来の気象観測マストに取り付けられたカップ式風速計を用いる手法と同等に、期待発電量を示す設備利用率を正確に評価できることが明らかになりました(図2左)。設備利用率は、洋上風力発電の事業性を検討する上で重要な指標として活用されます。さらに、スキャニングライダーを2台使用するデュアル観測方式においては、より高度な指標である「乱流強度」(風の変動成分)についても、従来の気象観測マストを用いた手法と同等の精度で計測可能であることが確認されました(図2右)。乱流強度は、期待発電量と同様に、風車の設計において重要な指標の一つです。

図2 従来手法とスキャニングライダーによる風観測手法(シングル観測方式およびデュアル観測方式)における(左)設備利用率および(右)乱流強度の比較

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

本研究では、1年間にわたるフィールド実証を通じて、スキャニングライダーを用いた2つの観測方式の特性を明らかにしました。スキャニングライダーを活用することで、従来の気象観測マストを用いた手法と比較して、導入コストの削減に加え、装置の設置や撤収ならびに許認可申請に要する期間を大幅に短縮する効果についても期待されます。これらの要素技術の開発は、国が推進する洋上風力発電の導入拡大に寄与することが期待されます。

洋上風力発電に関しては、国の方針においても排他的経済水域(EEZ)への展開が期待されており、開発対象となる海域はより沖合へと拡大しつつあります。今回の研究成果では、着床式洋上風力発電の設置が想定される海岸線から数キロメートルの範囲における遠隔風計測の有効性が示されました。今後は計測手法のさらなる改良を進め、沖合での計測技術の確立を目指します。スキャニングライダーによる風計測の適用範囲を拡大することで、浮体式洋上風力発電を含む開発海域への技術の広範な展開が期待されます。将来的には、今回のような実証データの蓄積を通じて、国際標準化の策定に貢献することを目指します。

掲載誌:Wind Energy

論文タイトル:Mutsu 2020 scanning LiDAR experiment: Comparison of dual and single scanning LiDAR systems for near-shore wind measurement

著者:Susumu Shimada, Tetsuya Kogaki, Mizuki Konagaya, Toshinari Mito, Takeshi Misaki, Kohei Hamada, Ryuzou Araki, Shizuka Ohhata, Yuko Ueda, and Teruo Ohsawa

DOI:10.1002/we.70003