カーボンナノチューブ(CNT)は、その優れた物性により未来の機能材料として期待されている炭素の円筒状ナノ材料です。その物性は円筒の直径や炭素の並び方(CNTの構造)に強く依存するため、長年、特定の構造をねらった合成や、混合物から分離するための研究が盛んに行われてきました。しかしながら、直径1ナノメートル程度以下の細いCNTでは構造制御の様々な方法が提案されている一方で、より太いCNTでは、同程度の直径で炭素の並ぶ向きの異なるCNTの種類が非常に多くなり、構造選択的合成や構造分離が困難でした。

京都大学エネルギー理工学研究所の宮内 雄平(みやうち ゆうへい)教授、産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 田中 丈士(たなか たけし)研究グループ長、物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センターの原野幸治(はらの こうじ)主幹研究員らの研究グループは、あらかじめ構造を揃えた細いCNTの集合体に熱処理を行うという非常にシンプルな方法で、元のCNTの炭素の並ぶ方向を保ったままCNT同士を融合し、直径2倍のCNTへと効率よく変換できることを発見しました。本成果は、これまで困難だった太いCNTの構造選択合成や、CNT集合体の特性を後処理により大幅に改変することを可能にするものです。

本研究成果は、2025年2月5日に国際学術誌「Nature Communications」にオンライン掲載されます。

カーボンナノチューブ融合のイメージ図

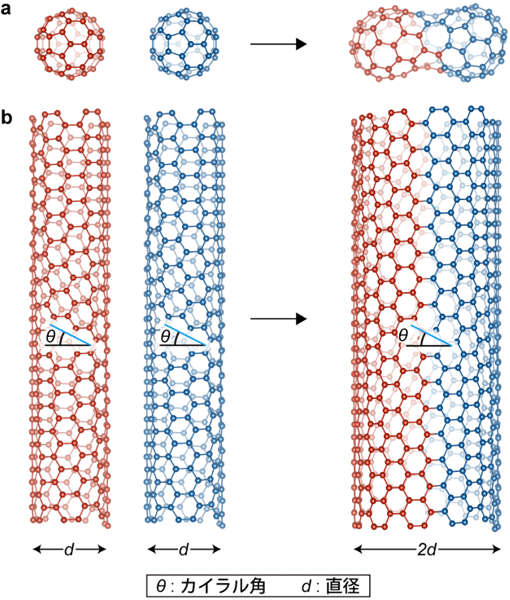

ナノテクノロジーを担う代表的な材料であるカーボンナノチューブやフラーレンなどのナノカーボンの科学における最も困難な課題のひとつに、原子レベルの精度で多数の炭素間結合を新しい結合に順次開裂・再結合させる固体化学反応があげられます。特に、フラーレンやカーボンナノチューブのような大きなナノカーボン分子を融合し、さらに大きなナノカーボン分子に変換すること(図1)は難題として知られています。炭素原子60個程度からなるフラーレンについては、固体反応を用いて2個のフラーレンを融合させたり(図1a)、カーボンナノチューブ中にフラーレンを閉じ込めて高温で熱処理することで、多数のフラーレンを融合してナノチューブに変換できることが知られていますが、炭素原子数千から数万個以上からなるカーボンナノチューブ同士の融合(図1b)により、多数の新しいナノチューブを合成することは、組み替えなくてはいけない炭素間結合の数が非常に多く、極めて困難だと考えられていました。

カーボンナノチューブの電子、光学、化学、熱、機械特性は、それぞれナノチューブの直径とカイラル角注2)で定義される幾何構造に強く依存します。そのため、ナノチューブの完全な構造制御合成や構造分離を達成するために、これまで多くの研究が行われてきました。しかし、これまでに知られていた方法では、マクロスケールでの構造選択的合成や分離が可能なのは、直径が1 nm程度の細いナノチューブに限られていました。直径約1.3 nmを超える比較的太いナノチューブでは、類似の直径と特性を持つ、幾何学的に実現可能なナノチューブ構造の数が非常に多く、特定の構造だけを狙って作ったり、分離することが難しくなるためです。今回報告した原子レベルで精密なカーボンナノチューブ融合は、この問題を解決する最も有望なアプローチのひとつになり得ます。細いナノチューブについては、高純度の試料を作製可能であるため、それらの効率的な融合反応を引き起こすことができれば、細いナノチューブを原料として、太いナノチューブの構造選択的合成が達成できます。さらに、この反応を利用すれば、ナノチューブ集積体に後処理を施すことで部分的な融合反応を引き起こし、ナノチューブ間にsp2共有結合を形成することもできます。ナノチューブ集合体の巨視的物性を、後処理により劇的に変化させる技術は、マクロスケールでのナノチューブ集積体の様々な応用にとって非常に有用なものになると期待されます。

図1 ナノカーボン分子の融合の模式図。(a) 2つのフラーレンとその融合分子。(b) 2本のカーボンナノチューブとのその融合分子。

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)

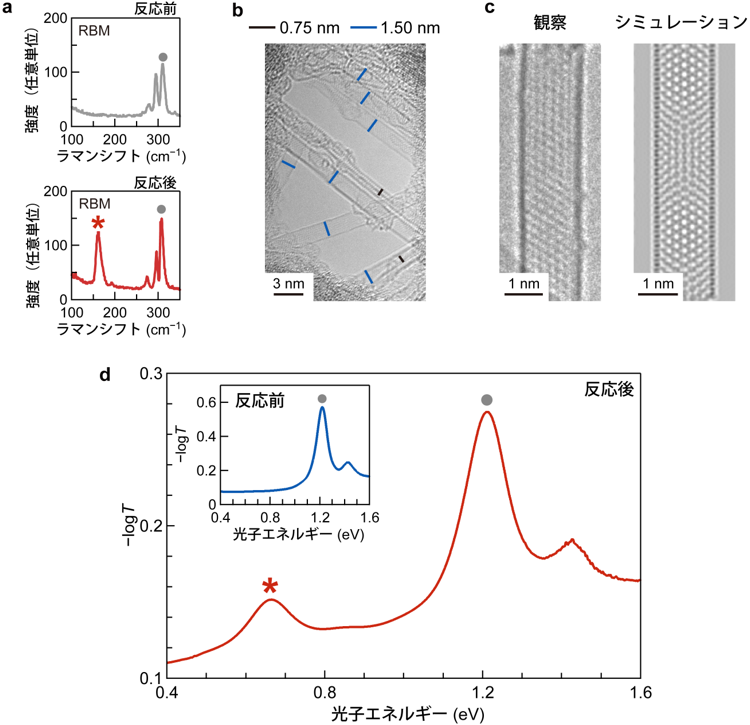

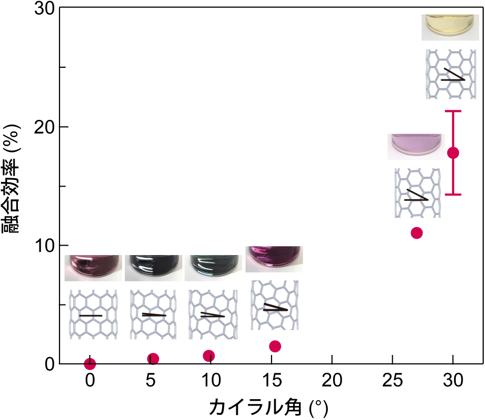

本研究では、あらかじめ構造分離を行い、構造を揃えたカーボンナノチューブ集積体を、5×10-4 Pa程度の減圧下で900–1000ºCで熱処理するという非常にシンプルな方法で、細いカーボンナノチューブ同士を効率よく融合させ、直径2倍の太いナノチューブに変換できることを発見しました(図2)。さらに、10 Pa程度の微量酸素の存在下では、酸素が触媒として働き、融合に必要な温度を従来報告されていた熱処理温度より1000℃以上低い600ºCまで下げられることもわかりました。得られた太いナノチューブは、前駆体の細いナノチューブのカイラル角を保持したまま直径が2倍になっていることが、ラマン散乱分光注3)と収差補正透過電子顕微鏡(TEM)観察により確認されました(図2a, b, c)。また、光吸収スペクトルの測定により、ナノチューブの融合反応がナノチューブ膜全体で効率的に起こっていることも確認できました(図2d)。融合により合成された多数のナノチューブが、確かに特定構造のカーボンナノチューブとしての性質を持つことを示す明瞭な励起子共鳴ピーク注4)が観測されたのは、世界で初めてです。これは、融合したナノチューブがマクロスケールの試料中に多数存在し、それらが実際に特定種のナノチューブに固有の電子構造と光学特性を持つことを明確に示すものです。注目すべきは、カイラル角が30ºの「アームチェア型」と、30ºに近い「近アームチェア型」のナノチューブのみが効率よく融合し、カイラル角が小さいナノチューブの融合はほとんど生じなかった点です(図3)。この結果は、幾何学的要因による融合反応のエネルギーコストの構造依存性を強く示しています。本研究では、観察されたナノチューブの融合効率の構造依存性を理解するための合理的なメカニズムも提案しました。

図2 カーボンナノチューブの融合の実験結果。(a) 融合反応前、融合反応後の試料のラマン散乱スペクトル。丸印は、直径0.75 nmのナノチューブ種固有のラマン信号を示している。このラマンシフト領域の信号は、ラジアルブリージングモード(Radial Breathing Mode; RBM)と呼ばれ、ラマンシフトがナノチューブの直径に反比例する。融合反応後の試料のラマンスペクトルでは、アスタリスク(*)で示すように、新しいピークが観測された。元の直径0.75 nmのナノチューブ種のラマンシフトの約半分のところに位置しており、これは直径が2倍のナノチューブができたことを示している。(b) 融合反応後の試料のTEM観察像。直径が0.75 nm、カイラル角が27ºのナノチューブと、その2倍の直径を持つナノチューブを観測した。(c) 融合反応後の試料のTEM観察像と、直径が1.5 nm、カイラル角が27ºのナノチューブのシミュレーション像の比較。(d) 反応前(内挿図)と反応後の光吸収スペクトル。縦軸は、透過率(T)の対数をとったものにマイナス1を掛けたもので、光吸収の強さを表す。丸印は直径が0.75 nmのナノチューブの励起子共鳴ピークで、反応後にはカイラル角を保ったまま2倍の直径をもつナノチューブ種の励起子共鳴(アスタリスク*)が明確に観測されている。

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)

図3 融合効率のカイラル角依存性。模式図は原料(前駆体)となる細いカーボンナノチューブの分散溶液の写真(上)と部分構造(下)。黒線間の角度は、カイラル角を示している。

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)

今回の研究により、これまで難しかった比較的直径の太いカーボンナノチューブの構造選択的合成や、カーボンナノチューブ集合体の物性を後処理により変更することを可能にする、将来のカーボンナノチューブの様々な応用にとって非常に有用な知見が得られました。さらに、より一般的な観点からは、ここ数十年のナノテクノロジーの発展によって生み出された精密に構造制御されたナノ材料から新たな物性を持つマクロスケールの材料を創製できる、という新しいアイデアを示すものであり、ナノテクノロジーの新時代を切り開く一助となるものと期待されます。

本研究は、科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 CREST(JPMJCR18I5)、創発的研究支援事業 FOREST (JPMJFR222N)、日本学術振興会科学研究費助成事業 挑戦的研究(開拓)(JP22K18287)、基盤研究(S)(JP24H00044)、基盤研究(B)(JP23H01791)、学術変革領域研究(A)(JP23H04874)、基盤研究(C)(JP24K08253)の支援を受けて行われました。

「今回の成果は、CNTを高温で利用するためにCNT集積体の熱安定性を調べる研究の中で得られたものです。当初、精密なCNT融合をマクロスケールで引き起こせるとは考えてもいませんでしたが、熱処理後の光学スペクトルに出現した融合のわずかな兆候を見逃さなかったことが、今回の成果に繋がりました。計画通りの成果も嬉しいですが、こうした予想外の発見に時折巡り会えることも、研究の醍醐味だと実感しています。」(宮内 雄平)

タイトル:Coalescence of carbon nanotubes while preserving the chiral angles(カイラル角を保ったカーボンナノチューブの融合)

著者:Akira Takakura, Taishi Nishihara, Koji Harano, Ovidiu Cretu, Takeshi Tanaka, Hiromichi Kataura, Yuhei Miyauchi

掲載誌:Nature Communications DOI:10.1038/s41467-025-56389-6