理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター環境代謝分析研究チームの菊地淳チームリーダー、産業技術総合研究所(産総研)触媒化学融合研究センターの吉田勝研究センター長らの共同研究チームは、プラスチック表面に微生物が「村」のように集団を形成する際の決定要因を解明しました。

本研究成果は、海洋におけるプラスチック利用の「適材適所」の実現に役立つとともに、海洋微生物群集の制御を通じて生物多様性の回復やブルーカーボン[1]の増加に貢献すると期待されます。

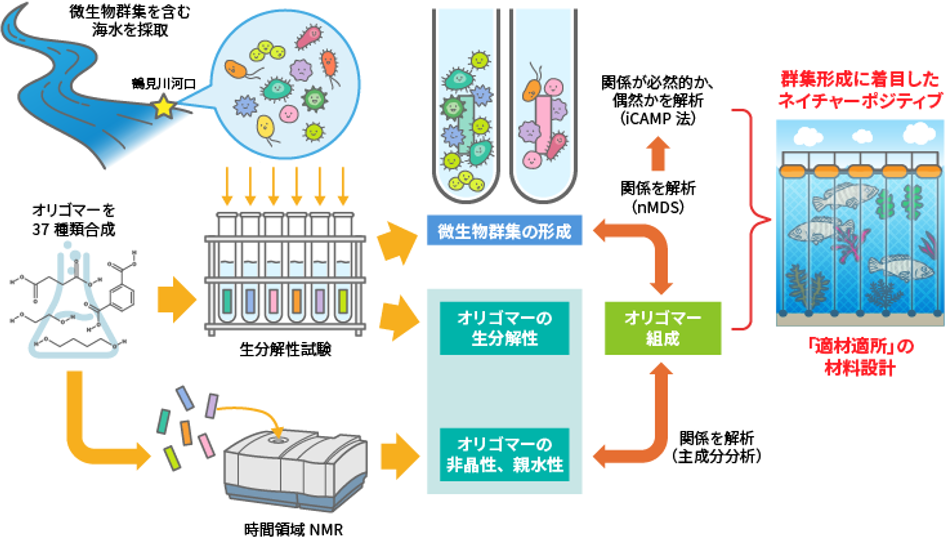

今回、共同研究チームは、鶴見川河口水中の微生物群集を利用した生分解性評価系を構築し、37種類の生分解性オリゴマー[2]の分解試験を行いました。化学構造から見ると、オリゴマーがアジピン酸[3]を多く含むほど分子運動性・親水性が高く、速く生分解されたのに対し、芳香族化合物を多く含むものは反対の傾向を示しました。一方、分子運動性と親水性の高いオリゴマー表面には、そのオリゴマーを資化[4]できる微生物が多い傾向が見られました。そこで、こうしたオリゴマーと微生物の種類の関係が必然であるか、偶然であるかを評価するため、生分解試験で得られたビッグデータを定量的群集形成評価法であるiCAMP法[5]で解析しました。その結果、分子運動性と親水性の高いオリゴマー表面に、そうした表面を好む微生物がすみ着くのは必然であるが、分子運動性と親水性が中間程度のオリゴマー表面にすみ着く微生物の種類は偶然によって決まることが明らかとなりました。

この成果を応用すれば、プラスチックの表面物性を制御することで、プラスチックの用途に適した微生物群集をすまわせることが可能になり、海洋で使われるロープやブロックなどの材料設計に貢献することが期待されます。

本研究は、科学雑誌『Science of the Total Environment』オンライン版(4月25日付)に掲載されました。

合成オリゴマーの組成と生分解性・非晶性・親水性、微生物群集の「村」などを可視化

2022年の国連生物多様性条約第15回締約国会議(CBDCOP15)において、いわゆる「ネイチャーポジティブ」を2030年までに実現するという国際目標が設定されました。ネイチャーポジティブとは、生物多様性の損失を食い止め、反転させ、回復軌道に乗せることです。中でも、陸上生態系に比べて温度の影響を受けやすい海洋生態系は、地球温暖化の影響もあって破壊が進んでおり、その回復のためにさまざまな対策を取ることが求められています。

共同研究チームは、海洋において、多様な用途で使用され得るプラスチック材料と海洋微生物の関係に着目し、材料を生分解性の観点から「適材適所」で使用することがネイチャーポジティブの実現に貢献し得ると考えました。生分解を受けやすい材料は栄養源や生育の足場となって生態系を豊かにする可能性があるからです。しかし、「適材適所」を判断するには、さまざまな種類の海洋微生物のうちのどれが、どのような材料にすみ着いてそれを分解するのかという関係性を明らかにしなければなりません。

菊地淳チームリーダーらはこれまでに、動物腸内注1) 、土壌注2)、底泥注3)、海洋注4)など多様な環境における微生物群集の動態を解析して、温度、嫌気度、栄養などが群集形成予測に活用可能であることを示し、かつ因果分析も報告してきました。この蓄積を生かし、今回は材料表面の特性が微生物群集の形成にどう影響するかを解析することにしました。具体的には、鶴見川河口の微生物群集を用いた生分解性評価系を用いて、アジピン酸や芳香族化合物をモノマー(重合単位)として含む分子量1万以下のオリゴマーの物理化学特性と、生分解速度および付着微生物群集との関係性を可視化することにしました。

注1)2018年2月22日プレスリリース「天然魚類と環境水・底泥のエコインフォマティクス」

注2)2016年6月17日プレスリリース「半炭化バイオマスを用いた土壌改良の包括的評価法」

注3)2023年1月12日プレスリリース「ブルーカーボンのための海草底泥の共生環境を予測」

注4)2018年5月2日プレスリリース「海洋微生物生態が織り成す『環境予測科学』を始動」

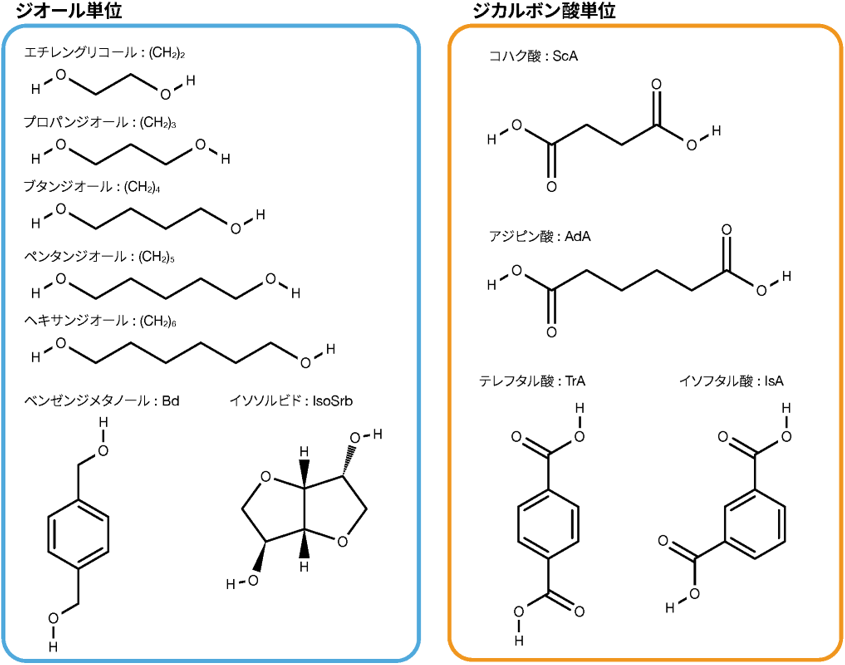

共同研究チームはまず、生分解性試験に供するオリゴマーを37種類合成しました。一般論として、プラスチック材料は結晶性と疎水性が高い方が生分解を受けにくく、非晶質で親水性が高い方が生分解を受けやすいという傾向があります。人間社会でも、平地で耕しやすい水と栄養分が豊かな土地に「村」が形成されるように、微生物社会でも、土地の「地形」や「地質」に当たる材料の物理化学特性が、その材料へのすみ着きやすさを左右する重要な要因となります。そこで、合成にあたっては、オリゴマーの物理化学特性を系統的に変化させることを意識してモノマー(図1)を選び、その組み合わせや含有量も変えました。

図1 研究に用いたモノマーの構造 (以降の図2,図3の化合物略号と対応)

ジオールとジカルボン酸が交互につながったオリゴマーを合成した。ジオール単位(左)とジカルボン酸単位(右)のそれぞれについて、分子の長さの違うもの(左)と芳香族化合物(右)を用意した。これらをさまざまな比率で重合することで、物理化学特性の異なるオリゴマーを作り出した。

合成したオリゴマーの物理化学特性の評価には、菊地チームリーダーらが構築してきた、高分子材料に対する核磁気共鳴法(NMR)アプローチを適用しました。特に時間領域核磁気共鳴法(TD-NMR)[6]という手法により、オリゴマーの分子運動性(非晶性の高さ)と、オリゴマー中の水分子の量と存在状態(親水性か疎水性か)を評価しました。

また、オリゴマーの生分解性試験には、鶴見川河口水を用いて構築したプラスチック分解性評価系を用いました。評価系にオリゴマーを投入後、時系列でサンプリングし、オリゴマーの生分解速度と表在微生物群集の構造(どのような微生物がどのぐらい含まれているか)を調べました。

得られたビッグデータを用いて、共同研究チームは3通りの解析を行いました。

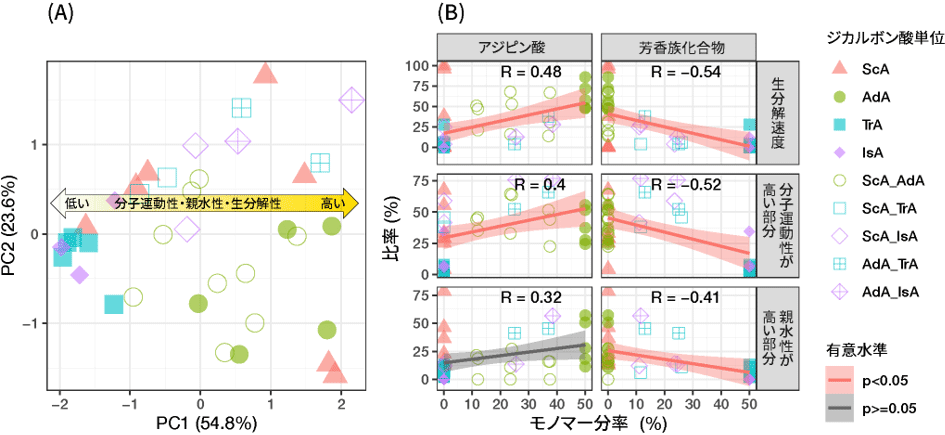

一つ目は、オリゴマーの組成と物理化学特性(分子運動性、親水性、生分解速度)の関係の解析です(図2)。主成分分析[7]によって解析した結果、オリゴマー中のアジピン酸単位やコハク酸単位の割合が増すと、分子運動性も親水性も生分解速度も高くなるのに対し、芳香族化合物(テレフタル酸とイソフタル酸)単位の割合が増すと、分子運動性も親水性も生分解速度も低くなる傾向が見られました。これは、前者の分子構造がフレキシブルに動きやすく、水と相互作用する部分を持っているためと考えられます。

図2 オリゴマーの組成と物理化学特性の関係

(A)主成分分析で、各オリゴマーを一つの点としてプロットした。アジピン酸単位やコハク酸単位を含むもの(黄緑の●や○、ピンクの▲)が右側に、テレフタル酸やイソフタル酸を含むもの(青の■や□、紫の◆)が左側に集まる傾向が見られた。なおPC1の第1主成分側の貢献度は高い(54.8%)。

(B)モノマーの分率と、生分解速度・分子運動性が高い部分の比率・親水性が高い部分の比率との関係。アジピン酸単位の分率が増すといずれも増加し、芳香族化合物単位の分率が増すといずれも減少する(分立0%のプロットも図中に記載)。

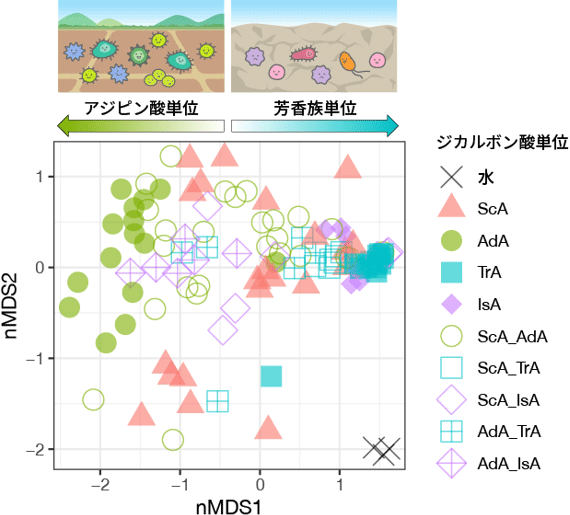

次に、オリゴマーの組成と微生物群集のメンバー構成の関係を非計量的多次元尺度法(nMDS)[8]により解析しました(図3)。その結果、微生物の中には、アジピン酸単位を好むグループと、芳香族化合物単位を好むグループがあることが明らかになりました。人間社会に例えれば、水が多く耕しやすい土地には農耕民族が定着し、岩盤で耕しにくい土地には遊牧民がやってくるというイメージが与えられたのです。

図3 オリゴマー組成と微生物群集のメンバー構成との関係

非計量的多次元尺度法(nMDS)で、各オリゴマーに住む微生物メンバー構成を一つの点としてプロットした。アジピン酸単位を好む微生物(図の左方向)と、芳香族化合物単位を好む微生物(図の右方向)がいる。

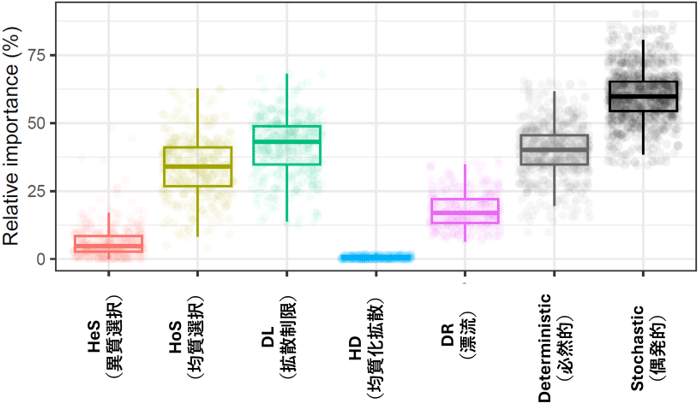

共同研究チームは三つ目の解析として、オリゴマー組成と微生物群集の関係が必然的に決まるのか、偶然決まるのかを解析しました。この解析には、定量的群集形成評価法であるiCAMP法という手法を用いました。材料表面の微生物群集のメンバー構成を決める要因はたくさんあり、複雑です。iCAMP法では、同じ種類が集まるか、多様な種類が集まるか、微生物の領土拡大が起こるかどうかなど五つの指標を算出し、それを総合することで、材料表面と微生物群集の関係が必然か偶然かを判定します(図4)。

解析の結果、アジピン酸単位を含むオリゴマーでは、微生物群集のメンバー構成は必然的に決まるのに対し、芳香族化合物単位を含むオリゴマーでは偶然決まることが明らかになりました。

以上の解析結果をまとめると、アジピン酸単位を含むオリゴマーは非晶性と親水性が高いため微生物がすみ着きやすく、しかもそのメンバーは必然的に決まるのに対し、芳香族化合物単位を含むオリゴマーは結晶性で親水性が低いため、偶然によっていろいろな種類の微生物がすみ着くことが分かりました。

図4 iCAMP法による解析結果

iCAMP法では、微生物群集の構成が必然的に決まるのか、偶然決まるのかをHeS(異質選択)、HoS(均質選択)、DL(拡散制限)、HD(均質化拡散)、DR(漂流)の五つの要素で評価する。この6種に分類された微生物ビンを1プロットで示している。HeSとHoSを合計したものが必然性の指標となり、残りの三つを合計したものが偶然性の指標となる。このグラフは、すべてのオリゴマーについての解析結果。同様の解析を個別のオリゴマーについて行うことで、各オリゴマー上の微生物群集の構造決定が必然的(Deterministic)か、偶発的(Stochastic)かが明らかになる。

今後の展開として、まず、本研究で採用した方法論の他分野への展開が挙げられます。本研究では、簡易的な品質評価機器であるTD-NMRを活用することで、これまであまり研究されてこなかった高分子の運動性と水の存在状態をハイスループット(迅速に多検体処理する)解析する方法を確立しました。この手法は高分子材料の評価・設計に幅広く利用可能です。

また、材料表面に付着する微生物群集の特徴を抽出するためのデータサイエンスの手法を構築したことにも大きな意義があります。微生物群集の付着は材料表面特性のみならず、環境要因(初期微生物組成、栄養成分や水温など)の影響も受けるため、物理・化学・生物因子を統合的に解析する手法が必要です。菊地チームリーダーらは、こうした観点で材料データサイエンス、環境データサイエンスの手法を構築してきたこれまでの技術蓄積を、本研究に適用しました。本研究の手法により、データ駆動的に材料の付着微生物群集の構造や、生分解性の因子情報を獲得できれば、ベイズ最適化[7]などの手法を用いて所望の物性を持つ最適な材料を開発することが可能になると期待されます。

二つ目の展開は、材料データサイエンスに基づくネイチャーポジティブへの貢献です。従来の生分解性材料の研究では、海洋に流出したプラスチックの分解ばかりが注目され、生物群集形成プロセスを議論した論文はほとんどありませんでした。本研究の成果は、材料表面の物理化学特性を制御することで、そこにすみ着く微生物のメンバーを制御できる可能性を示しています。例えば、養殖場や洋上風力発電などで使われるロープは、タフな芯材の周りを微生物群集が形成されやすい材料でコーティングすれば、長く使える一方で表面には狙ったバイオフィルム[9]が形成され、生態系の回復に貢献する可能性があります。さらに、狙ったバイオフィルム表面と、藻場形成との因果関係を明らかにすれば、ブルーカーボンの増加にも貢献する可能性があります。このように、本研究の成果を応用して海洋で使用されるプラスチック材料を設計すれば、海洋のネイチャーポジティブや、国連が定めた国際目標「持続可能な開発目標(SDGs)[10]」のうち「14. 海の豊かさを守ろう」に貢献し得ると期待されます。

三つ目の展開は、カーボンニュートラルへの貢献です。本研究で取り上げたオリゴマーのうち有機酸および芳香族単位は、バイオマスから製造可能なだけでなく、将来的にはゴミ焼却場などから回収したCO2からのバイオプロセスによる製造も可能になると考えられています。本研究の成果は、こうした原油に依存しないカーボンニュートラルなプラスチック材料の普及の一助となり、SDGsの「12. つくる責任 つかう責任」にも貢献し得ると考えられます。

<タイトル>

Quantification of microbial community assembly processes during degradation on diverse plastispheres based on physicochemical characters and phylogenetic bin-based null model analysis

<著者名>

Daiki Yokoyama, Yuuri Tsuboi, Hideki Abe, Ritsuko Nagahata, Hideo Konno, Masaru Yoshida, Jun Kikuchi

<雑誌>

Science of the Total Environment

<DOI>

10.1016/j.scitotenv.2024.172401

理化学研究所 環境資源科学研究センター

環境代謝分析研究チーム

チームリーダー 菊地 淳 (キクチ・ジュン)

特別研究員(研究当時、現客員研究員) 横山大稀 (ヨコヤマ・ダイキ)

テクニカルスタッフⅠ(研究当時、現客員技師) 坪井裕理 (ツボイ・ユウリ)

バイオプラスチック研究チーム

チームリーダー 阿部英喜 (アベ・ヒデキ)

産業技術総合研究所 触媒化学融合研究センター

研究センター長 吉田 勝 (ヨシダ・マサル)

主任研究員 今野英雄 (コンノ・ヒデオ)

化学プロセス研究部門

主任研究員 長畑律子 (ナガハタ・リツコ)