- 材料の蓄熱と放熱を外力で制御する技術を開発

- 任意の温度で、新規開発合金に蓄えた熱を取り出すことに成功

- 廃熱の有効利用でカーボンニュートラル実現に貢献

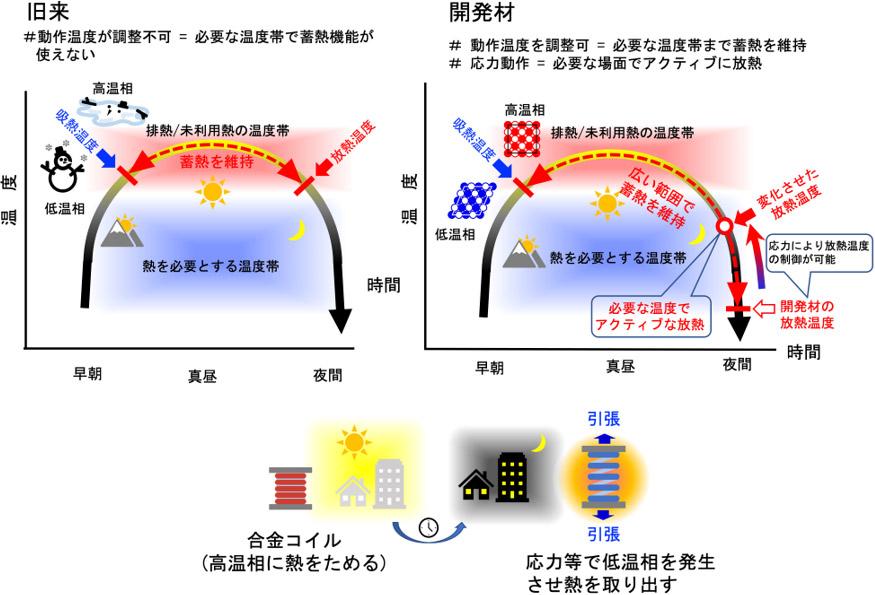

(上)応力で熱を取り出す際のイメージ図。

(下)昇温により合金に蓄えた熱を温度が下がった際に、コイルに力を加えることで取り出せる。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)磁性粉末冶金研究センター エントロピクス材料チーム 中山博行 主任研究員、藤田麻哉 チーム長、杵鞭義明 主任研究員は、TiNi系相変態合金を用いることで、従来、蓄熱・放熱ができなかった温度域で動作できる蓄熱材料の作製手法を開発しました。この合金は外力を加えることで、環境温度に関わらず、蓄えた熱を取り出せました。

なお、この技術の詳細は、2023年3月9日(日本時間)に「日本金属学会 春季講演大会」で発表予定です。

工場や機器で発生する廃熱を活用するため、蓄熱材料が注目されています。特に廃熱を蓄えるだけでなく、必要な時に熱を取り出すことが求められています。例えば、日中に蓄えておいた熱を、夜間気温が下がった時に利用するなどの用途があります。しかし、従来の蓄熱材料は水やパラフィンなどの相変化における融解や凝固に伴う潜熱を利用するため、周囲がある決まった温度にならないと、一般に材料の吸放熱が起きません。また、吸熱と放熱温度に大きな違いはなく、熱を蓄えた時と同じ温度になると放熱されてしまうため、空間・時間をずらして使える温度帯が限定されることも問題でした。これに対し、固体における相変態を利用し、応力などの外場で相変態温度を制御して、意図した時にいつでも熱を取り出せる材料の開発を進めてきました。金属で蓄熱材料ができれば、他の蓄熱材料に比べ成形が容易で、熱応答の速い点で優れています。

産総研は、TiNi系マルテンサイト合金に着目し、蓄熱材料としての用途を開発してきました。これまで蓄熱材料は、例えば水と氷のような液体と固体の相変化が利用されてきました。しかしこのような相変化材料は、用途に合った動作温度に変えることが難しく、また吸熱と放熱の温度差が小さいため、高温で蓄熱しても直ちに放出してしまい、実際に利用したい低温まで保持できません。一方、TiNi系合金を昇温すると、固体のまま結晶構造が低温相から高温相に相変態します。また、高温相は人間の力程度の応力(数十kg程度の物体を持ち上げる力)を加えることで低温相へ相変態可能です。相変態は潜熱による自発的な吸・放熱を伴うので蓄熱に利用できます。しかし、これまでのTiNi系合金では、実用に要求される大きな潜熱が得られませんでした。また、吸熱と放熱の温度差による制御もできませんでした。

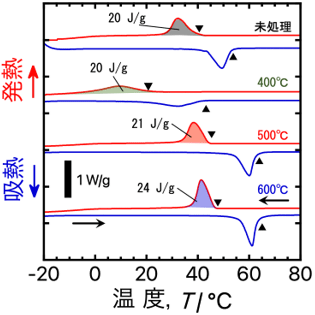

今回、組成を変えて蓄熱能力が大きくなるようにした合金において、その放熱や吸熱の温度を合金内部の残留応力を利用することで変化させ、吸・放熱の温度差も調整できる材料を開発しました。その結果、従来の固体-液体の相変化を利用する場合、吸・放熱温度にほとんど差がないのに対し、本開発では、その差を20 ℃以上にできる新規合金が開発でき、この温度間で蓄熱が可能になっています。加えて、得られた合金に対し数百MPa程度の引張応力(直径1 mm程度のワイヤーに数十kg程度の物体を持ち上げる力)を加えることで、相変態により放熱させ、合金内部の熱を取り出すことに成功しました。一例として、直径1.5 mmの合金線に断面減少率が35%以上になるまで冷間圧延を行い、それらに対し大気中で400 ℃から600 ℃の温度で1時間の焼鈍処理をしました。合金の吸熱と発熱の挙動を調べた示差走査熱量計(DSC)の結果を図1に示します。この結果より加熱時の高温相へ変態終了温度(▲)と冷却時の低温相へ変態開始温度(▼)が未処理材と比べて変化していることに加え、その温度差も大きくなっていることがわかります。冷却時の低温相へ変態する際の熱量をピーク面積から計算すると、いずれの試料でも20〜24 J/g (およそ130〜150 J/cm3)となり、熱処理によって低温相へ変態開始する温度を20 ℃から45 ℃の範囲に調整した試料が、目標とした蓄熱量になることを確認しました。

図1 冷間圧延後に各温度で大気中、1時間の熱処理を行った試料のDSC曲線。

加熱時の高温相へ変態終了温度(▼: T3)と降温時の低温相へ変態開始温度(▲: T2)が未処理材に比べて変化している。

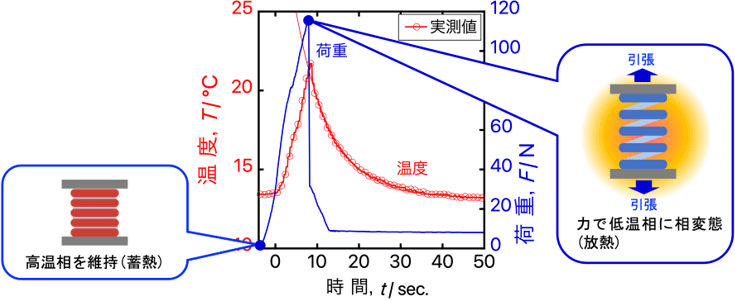

図2では動作温度を調節(400 ℃、1時間熱処理)した試料を、60 ℃程度まで昇温して蓄熱させました。その後、室温よりも低い13 ℃に試料チャンバーを冷却してから、試料温度がチャンバーと一致するのを確認したのち、力を加えて熱を取り出した結果を示します。荷重120 N (直径 1 mm程度のワイヤーに12〜13 kg程度の物体を持ち上げる力、150 MPa程度に相当) に達した時点で、試料の温度は13 ℃から22 ℃まで上昇しました。この実験では力を加える速度を遅くしており、外部要因(引張ジグや環境への熱逃げなど)を考慮し放熱開始時点(時間:0秒)における試料の温度上昇を見積もる(外挿)と約22 ℃となりました。また、500 ℃、1時間で熱処理した試料を80 ℃まで昇温後、試料チャンバーを42 ℃まで降温し、試料温度がチャンバーと一致した環境下で同様の試験を行ったところ、48 ℃への試料温度の上昇が確認できました。この時、放熱開始時点における試料の温度上昇を外挿により見積もると38 ℃となりました。すなわち、今回開発した相変態型蓄熱合金に溜めた熱は、材料の温度が20 ℃以上も低下した低温環境でも保持され、小さい力(120 N)で効率的に熱を取り出せることを実証しました。以上の結果は、例えば電気自動車において、動作ピーク時には高温に加熱するモーター等の排熱を蓄えておき、停止時などの低温環境下で、電池の始動など熱が必要とされる部分に、蓄えていた熱を小さい力で放出して供給できることにつながります。

図2 冷間圧延後、400 ℃で1時間の熱処理を施した合金に引張変形を与えた場合の試料温度変化。

試料は一旦60 ℃まで昇温することで蓄熱したのち(加熱時の変態終了温度は42 ℃)、13 ℃まで降温させた。

今後は目的に合わせて動作温度調整できるように、合金設計、加工熱処理の最適化を進めます。また、蓄熱部材としての可搬性やモジュール化、あるいは、応力動作に有効となる形状への加工自由度を活用し、コイルや薄板などの種々の形状への加工による部材化を目指します。