国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)ナノ材料研究部門 電子顕微鏡グループ 千賀 亮典 主任研究員は、大阪大学 産業科学研究所 末永 和知 教授、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)、日本電子株式会社と共同で、透過電子顕微鏡を使って数原子という極微量の同位体元素を検出する技術を開発した。

放出電子のエネルギーをそろえることができる単色化電子源を利用し、中性子一つ分の重さの違いを原子の振動エネルギーの差として検出することで、同位体元素を1ナノメートル以下の空間分解能で検出する技術を開発した。これは光やイオンを用いた既存の同位体検出技術よりも1~2桁以上高い空間分解能である。今回の開発によって透過電子顕微鏡は、物質の構造と構成元素に加え、これまで識別不可能であった同位体種別をも分析できるようになる。将来的には同位体標識を単原子・単分子レベルで追跡することで、化学反応や生体反応がどこでどのように起こっているのかを直接かつ詳細に解析できる可能性もあり、材料科学や生物学の基礎研究のほか、創薬研究など幅広い分野での貢献が期待される。なお、この技術の詳細は、2022年3月2日(英国時間)にNatureで発表される。

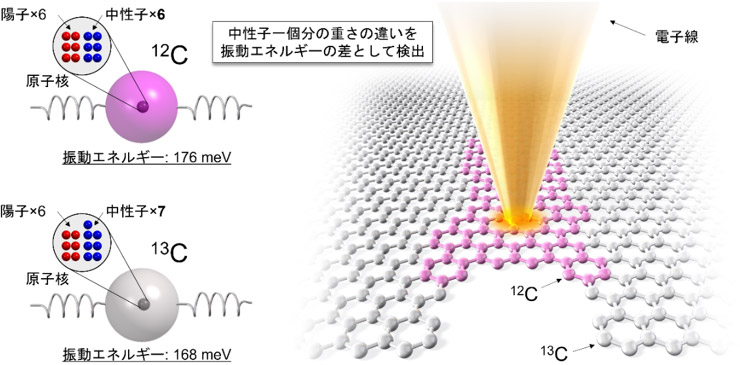

電子線分光によるグラフェン中の炭素同位体識別のイメージ図

同位体は、化学的性質は変わらず重さ(中性子の数)だけが異なる元素で、その性質から生体・化学反応の追跡用標識(同位体標識)として用いられるほか、環境調査、鉱物や化石の年代測定など幅広い分野で利用されている。既存の同位体検出技術には光やイオンビームを使ったものがあり、十分な量の試料があれば高い精度で質量比を測定することができる。一方で貴重な美術品や微化石などを分析する際は極微量のサンプルからわずかな同位体を検出することが求められるため、高い検出感度が必要となる。また既存の同位体検出技術における空間分解能に関しては、顕微測定でも数十~数百ナノメートル程度が一般的で、単原子や単分子に着目した分析は困難であった。しかしながら、同位体標識を使って化学反応や原子拡散、材料成長過程などをより詳細に追跡するためには単原子レベルで同位体の位置を特定する必要がある。このように高い検出感度と空間分解能を有する新たな同位体分析技術が求められていた。

産総研と大阪大学 産業科学研究所では、日本電子株式会社と共に原子や分子の挙動を詳細に捉えるために透過電子顕微鏡技術の高機能化・高性能化に取り組んできた。これまでに単原子レベルの材料解析や、電子エネルギー損失分光(以下「EELS」という)を利用した物性評価手法を開発してきた。最近は電子線のエネルギーをそろえる単色化電子源を開発し、EELSのエネルギー分解能を大幅に向上させたことで、原子の振動(格子振動や分子振動)エネルギーを直接検出することに成功した(2019年8月13日 産総研プレス発表)。今回、この原子の振動エネルギーから同位体を原子レベルで識別・可視化する技術を開発した。

なお、本研究開発は、国立研究開発法人 科学技術振興機構の委託事業「さきがけプロジェクト:革新的光科学技術を駆使した最先端科学の創出(2020~2025年度)」および「CRESTプロジェクト:原子・分子の自在配列・配向技術と分子システム機能」による支援を受けた。

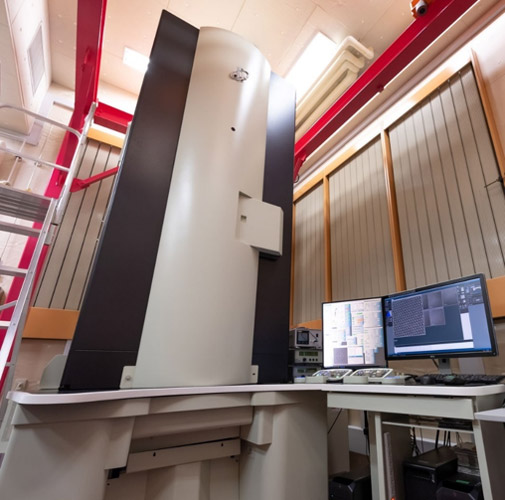

透過電子顕微鏡は、物質の構造や構成元素を原子レベルで解析することができる強力な分析ツールである。しかし、一般的な透過電子顕微鏡像は原子の荷電状態が反映されるため、電荷を持たない中性子の数は像に反映されない。そのため透過電子顕微鏡像のみで中性子の数が異なる同位体を区別することはできなかった。この研究では、単色化電子源を搭載した透過電子顕微鏡(日本電子製、図1)を利用し、原子の振動エネルギーをEELSによって高精度に計測する技術を開発した。これによって中性子一つ分の重さの違いを振動エネルギーの差として検出し、これまで不可能であった透過電子顕微鏡を使った同位体の識別および、原子レベルでの可視化に成功した。

図1 実験に使用した単色化電子源を搭載した透過電子顕微鏡(日本電子製TripleC二号機)

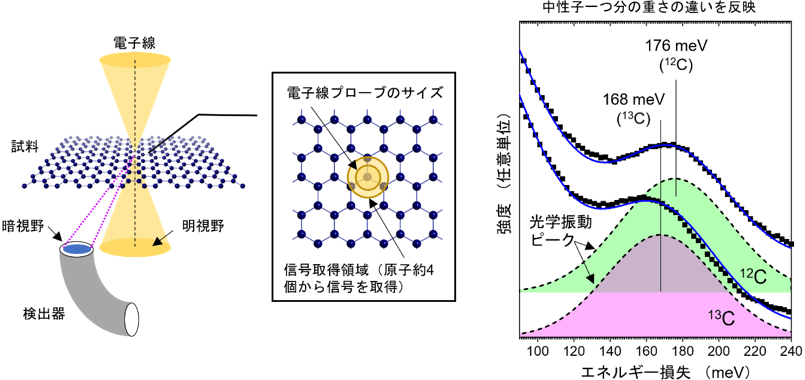

本研究では図2左に示すように、電子線が通過する中心軸から少し逸れた場所で電子を分光する暗視野法を使って同位体を検出した。これまでEELSを使って同位体を検出した数少ない報告例は、すべて明視野法と呼ばれるものを利用しており、空間分解能は数百ナノメートル程度と、光やイオンを使った既存の同位体検出技術に対する優位性はそれほど高くなかった。また、この手法は極性を持つ一部の材料しか計測できないという欠点もある。今回開発した手法では原子核のすぐ近くを通過し高角に散乱された電子を選択的に利用し、信号の広がり、つまり空間分解能の悪化をもたらす小角散乱電子を除去しているため高い空間分解能を実現できる。さらに振動によって一つの原子の中で生じる電荷の偏りを検出しているため測定する材料の極性を選ばないという利点がある。

図2右は自然界における同位体比のグラフェン(12Cグラフェン)と13C同位体置換ガスから作ったグラフェン(13Cグラフェン)から得られる実際の振動スペクトルである。12Cと13Cは陽子6個に対し、中性子を6個(12C)または7個(13C)有する炭素の安定同位体である。図2右の160-180 meV付近のピークが光学振動モードに由来するもので、このピーク位置の差(約7~8 meV)が中性子一つ分の重さの違いを反映しているため、同位体(ここでは12Cと13C)を区別することができる。ともに一枚のグラフェンから取得したものであり、単原子分の厚みしかない試料からでも十分な信号が得られている。今回の計測で達成した空間分解能は約0.3ナノメートルで、これはグラフェン中の炭素原子4個分に相当する(図2中央)。この4個の原子のうち、いずれかまたはすべてが同位体で置き換わった場合の振動エネルギーの差を検出することができるため、測定感度としては1~4個の同位体を検出することができる。

図2 実験手法と実際に得られた12Cおよび13Cグラフェンの格子振動スペクトル

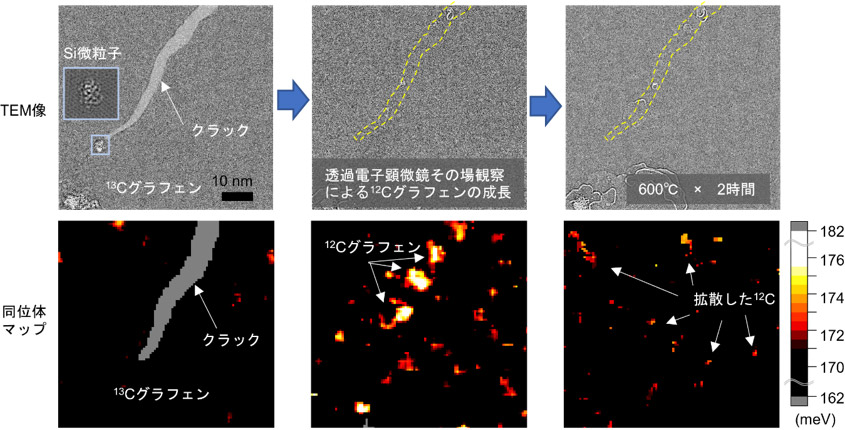

また応用として13Cグラフェンの一部を12Cで置換し、同位体が拡散する過程を、本手法を用いて追跡した。まず13Cで作られたグラフェンを透過電子顕微鏡の中で観察し、クラックと呼ばれるグラフェンの裂け目に着目する(図3左)。試料の温度を650℃から700℃に設定し、このクラックに数十ナノメートルに絞った電子線を照射することで、裂け目を埋め立てるようにグラフェンを成長させることができる(図3中央)。これは電子顕微鏡観察中にリアルタイムでグラフェンを成長させていくその場観察と呼ばれる手法で、裂け目に付着したシリコン原子を触媒、透過電子顕微鏡内の残留ガスを炭素源、熱と電子線をエネルギーとして利用している。炭素源となる電子顕微鏡内の残留ガスは自然界における同位体比の炭化水素であるため、埋め立てられた場所は12Cグラフェンになる。実際に今回開発した手法で同位体を識別すると、埋め立て地に12Cが集中していることがわかる(図3中央下)。さらに試料を600℃で約2時間加熱すると、埋め立て直後は凝集していた12Cがほとんど拡散していることがわかる(図3右下)。このようなグラフェン内部で炭素原子がお互いに位置を交換しながら移動する様子(自己拡散)はこれまで理論的な手法でしか議論されてこなかったが、本手法を用いることで今回初めて実験的に追跡することに成功した。

図3 透過電子顕微鏡内同位体分析によるグラフェンの自己拡散の追跡

本手法を他の元素や材料に応用し、検出元素、適用材料の幅を広げる。例えば水素とその同位体である重水素を区別することで、重水素化した標識分子を追跡することができるため、高分子複合体といったナノスケールの構造を持つ物質の構造解析や各種反応プロセスの追跡が可能になる。こうしたこれまで実現し得なかったナノスケール以下での同位体標識法を確立する。

また将来的にはエネルギー分解能と空間分解能の向上に加え、検出効率の向上を図ることで、原子一つ一つの振動状態をより高い精度で高速に測定することを目指す。これによって化学反応や材料成長における単原子・単分子同位体標識のリアルタイム追跡を実現させ、同位体を標識に用いる創薬研究などでの応用を目指す。

掲載誌:Nature

論文タイトル:Imaging of isotope diffusion using atomic-scale vibrational spectroscopy

著者:Ryosuke Senga, Yung-Chang Lin, Shigeyuki Morishita, Ryuichi Kato, Takatoshi Yamada, Masataka Hasegawa and Kazu Suenaga