NEDOは「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト」に取り組んでおり、今般、産業技術総合研究所、九州大学と共同で人工知能(AI)と分子シミュレーションを組み合わせた世界初の解析技術を開発し、液晶がナノ構造化する際に起こる新しい現象を発見しました。

従来の古典核生成理論において、さまざまな物質のナノ構造は1段階~2段階のプロセスを経て生成されると説明されていました。しかし今回、液晶の場合にはより複雑な3段階のプロセスを経ることを発見するとともに、そのメカニズムの解明にも成功しました。本解析技術は液晶だけでなくポリマーや生体材料などさまざまな物質の解析にも応用可能なため、幅広い高機能材料の創製につながります。

なお本研究成果の詳細は、2021年9月6日(英国夏時間)に英国の総合科学誌「Nature Communications」に掲載されました。

私たちが広く利用しているプラスチックや合金、加工食品などの日用品はおおむね固形物として提供されていますが、その大半は液体混合物から固形物への冷却プロセスを正確に制御することで加工されています。中でも液晶や溶液、ポリマー、生体材料などは冷却プロセスの違いによる多彩な構造パターンを形成します。これらのパターンは機能の多様性をもたらし、製品の性能を決定づけることさえあります。このため、物理学や生物学、材料科学、工学などの幅広い研究分野においては冷却プロセスがどのように進行し、どう制御できるかを理解することが重要な課題となっています。

多くの場合、冷却プロセスはナノ構造の生成から始まります。これを簡単に説明する理論として古典核生成理論※1がありますが、それでもナノ構造が生成する速度など材料開発にとって重要な物理量を定量的に説明することはできず、正当性が長く疑問視されてきました。この問題を解消する手段として、個々の分子の運動をミクロな視点から観察し、ナノ構造の個数や増え方を実際に数えることができる分子シミュレーション※2技術に期待が集まっています。

しかし分子シミュレーションだけでは観察が難しいナノ構造も数多く存在しており、さまざまな先進技術との組み合わせが検討されています。例えば、冷却途中の液晶の中に特徴的なナノ構造が存在することは過去のX線照射実験などから予想されていましたが、分子シミュレーションだけでは詳細まで分からず、未解明のままでした。そこで、これまでにない高い精度でナノ構造の観察を可能とする新たな解析技術によって、革新的な材料の創製につながる計算技術を構築することが求められていました。

このような背景の下、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト※3」において、計算・プロセス・計測の三位一体による有機・ポリマー系機能性材料開発の高速化に取り組んでいます。その一環として、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センター 高橋 和義 主任研究員らは、国立大学法人九州大学(九州大学)大学院理学研究院物理学部門 福田 順一 教授と共同で、代表的な有機・ポリマー系機能材料の一つである液晶の冷却プロセスに注目し、ナノ構造化を起点とする材料構造制御技術の開発を進めています。

この中で今般、NEDOと産総研、九州大学は共同で新たな解析技術を開発するとともに、液晶がナノ構造化する際に生じる新しい現象を発見しました。本解析技術は人工知能(AI)と分子シミュレーションを組み合わせたもので、特徴的なナノ構造が生成されるプロセスを観察した結果、古典核生成理論では説明できない3段階のプロセスを発見し、そのメカニズムの解明に成功しました。

なお、本研究成果の詳細は2021年9月6日(英国夏時間)に英国の総合科学誌「Nature Communications※4」に掲載されました。

(1)AIと分子シミュレーションの連携による複雑構造解析技術の開発

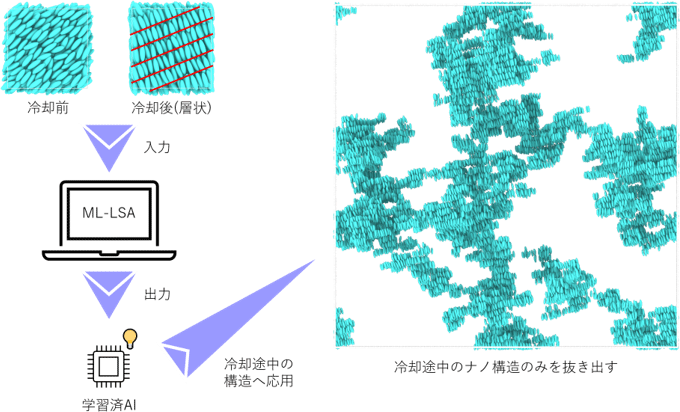

本解析技術は、分子構造の違いをAIにより判別する技術を冷却途中の構造に応用するというアイデアに基づいています。例えば、水と氷は同じ化学式H2Oで記述される水分子で形作られていますが、液体と固体で異なる分子構造を持っています。これらを見分ける方法はいくつか存在しますが、本プロジェクトでは人間の直観や知識に頼らない見分け方としてAI技術に注目しました。2019年に本プロジェクトで開発したMachine Learning-aided Local Structure Analyzer(ML-LSA)※5は、分子シミュレーションから得られた3次元の分子構造を入力することで、その構造のデータ記述子※6を作成します。一方で「水」、「氷」など、入力した分子構造の名前を教師データ※7とし、データ記述子を用いて分子構造を見分けるための教師あり学習※8を実行します。その結果は学習済みAI※9として保存されます。このML-LSAを用いて、液晶の冷却前後の分子構造を精度よく見分ける学習済みAIを構築しました。

今回、本AI技術を分子シミュレーションで得た冷却途中の構造に応用して、ナノ構造のみを抜き出すことに成功しました。冷却途中は、冷却前の分子構造の中に、冷却後の構造によく似たナノ構造が大量発生していると考えられ、学習済みAIによってそのナノ構造だけを精密に抜き出すことができます。以上の手順を図1にまとめました。なお、抜き出されたナノ構造の総量とX線強度の関係は実験結果とよく対応しており、本解析技術の正確さを保証しています。

図1 学習済みAIの作成と冷却途中の構造への応用

(2)特徴的なナノ構造が関与する、複雑な核生成現象の発見とメカニズムの解明

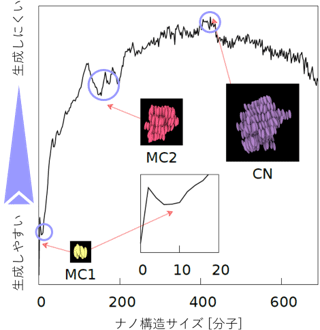

ナノ構造を精密に抜き出すことで、さまざまな解析を追加することができます。図2は、ナノ構造のサイズに対する生成しやすさ・しにくさを解析により明らかにしたものです。臨界核(CN)と呼ばれるもっとも生成しにくいナノ構造のほかに、比較的生成しやすい2種類のナノ構造(MC1およびMC2)を発見しました。古典核生成理論ではナノ構造のサイズがCNに近づくにつれて単純に生成しにくくなっていきますが、MC1とMC2はサイズの割に生成しやすくなっています。MC1、MC2、CNの順にサイズが大きいことから、ナノ構造はCNにたどり着くまでにMC1とMC2を経由する3段階の構造化プロセスを経ることになります。

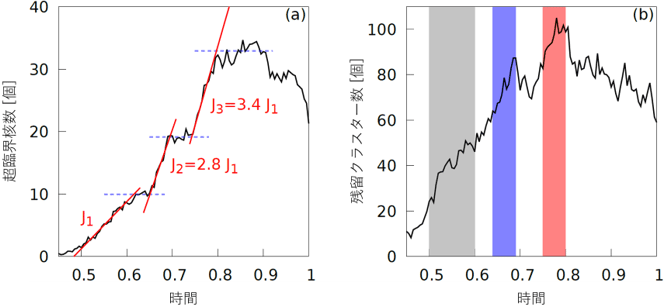

古典核生成理論ではナノ構造サイズがCNを超えると冷却後の構造の生成が始まるとされており、これを核生成と呼んでいます。この見方にならい、CNより大きく成長したナノ構造(超臨界核)のふるまいに注目しました。図3(a)は、超臨界核数の冷却開始からの時間変化です。この図から、核生成が3段階に分かれて進行していること、段階を踏むごとに生成の速度(図中の赤線の傾きおよびJ1~J3)が上昇することが明らかになりました。また、図3(b)は超臨界核に成長できずに分裂した元CN(残留クラスター)の個数の時間変化です。残留クラスター数には二つのピークがあり、それぞれのピークが第2、第3段階の核生成のタイミングと一致しています。一つ目のピークを過ぎて残留クラスター数が減少し始めると、第2段階の核生成は止まってしまいます。核生成が止まると、しばらくして残留クラスター数は回復します。残留クラスターが一つ目のピークに近い個数まで再び増加すると第3段階の核生成が起こります。つまり、この3段階の核生成プロセスは残留クラスターが中心となって起こる現象であり、液晶の冷却によるナノ構造化が、CNを中心とした古典核生成理論の枠組みでは説明できないプロセスを経て進行することを明確に示しています。

※MC1とMC2は極小値付近に存在しており、サイズの割に生成しやすいナノ構造であることを意味しています。

図2 ナノ構造サイズと生成しやすさ・しにくさの関係

※(a)超臨界核数は3段の階段状になっており(赤線および青破線)、核生成が3段階に分かれて進行することを示しています。

(b)灰色、青色、赤色の領域はそれぞれ第1、第2、第3段階の核生成が起こっている時間です。

※図横軸の時間は無次元量※10です。

図3 (a)超臨界核数の時間変化(b)残留クラスター数の時間変化と多段核生成のタイミングの比較

本解析技術は物質を選ばず使用でき、またナノ構造の生成プロセスだけでなく成長や構造パターンの形成を経た固形化までを詳細に観察することができます。そのため、液晶以外にも溶液やポリマー、生体材料などナノ構造の生成・成長が機能デザインの鍵となるさまざまな物質に対して応用ができます。例えば発光素子として使用されるナノ結晶やCO2吸着材料として使用される金属有機構造体(MOF)の精製プロセス、ポリマー材料の結晶化プロセスなどをこれまでにない精度で観察することで、製品の性能を左右する結晶の大きさや純度など材料の構造パターンを最適化する「コツ」をつかむことが可能になり、高機能材料創製のための材料性能向上や開発期間短縮につながると期待されます。

本プロジェクトでは、実在する材料の分子構造に対するより高度な設計指針を打ち出すためのAI関連技術開発を行っていくことで、革新的な材料の開発に資する技術の構築を目指します。また今回開発した手法を幅広く適用し、ナノテクノロジーを生かした国内産業の材料開発に貢献します。