国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 石村 和彦】(以下「産総研」という)触媒化学融合研究センター【研究センター長 佐藤 一彦】官能基変換チーム 山本 敦 産総研特別研究員、根本 耕司 主任研究員、吉田 勝 研究チーム長 兼 同研究センター 副研究センター長は、国立研究開発法人 理化学研究所【理事長 松本 紘】(以下「理研」という)環境資源科学研究センター【センター長 斉藤 和季】バイオプラスチック研究チーム 阿部 英喜 チームリーダー、竹中 康将 研究員と共同で、バイオマスを原料とする新たな機能性ポリマーを開発した。

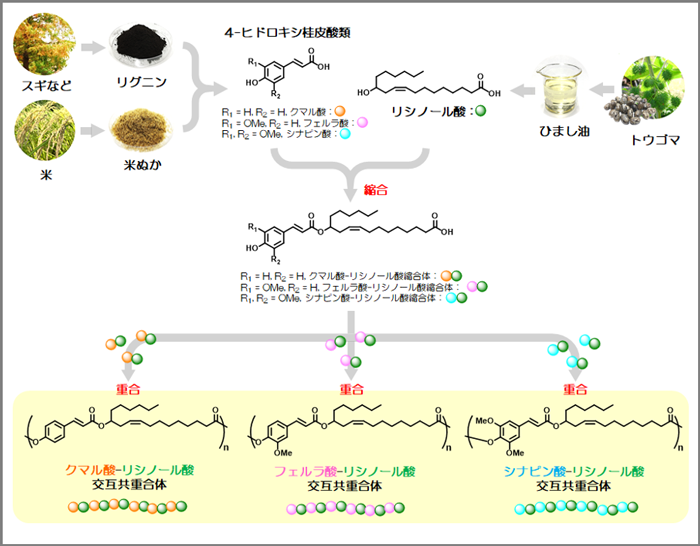

今回開発したポリマーは、性質の異なる2つのバイオマスベースの原料からなる縮合体をあらかじめ調製し、これをモノマーとして用いて重縮合させたもので、ヒドロキシ桂皮酸骨格とリシノール酸骨格が規則的に交互に配列した共重合体(コポリマー)である(図1)。このポリマーは、原料の組み合わせによってヒドロキシ桂皮酸骨格上の置換基(メトキシ基)の数が変わり、それによって異なる機械物性や熱物性を示す。今後、バイオマスベースの新たなゴム材料やフィルム材料、透明材料としての応用が期待される。

なお、この技術の詳細は、英国王立化学会の学術誌のRSC. Advancesに2020年10月12日付で掲載される。

図1 バイオマスを原料とする新たな機能性ポリマー

経済協力開発機構の予測では、2030年の世界のバイオ市場はGDPの2.7%(約200兆円)とされている。これを分野別でみると、工業分野が約4割を占め、最も大きな市場になると予測されている(産業構造審議会商務流通情報分科会バイオ小委員会中間報告書より)。そのような状況下、欧米では、次々とバイオエコノミーに関する戦略が発表され、既に重点的な取り組みを進めている。特に欧州では、既存石油由来製品の30%をバイオ由来の製品で代替するという挑戦的な目標を掲げ、石油由来のポリ袋やプラスチック製食器の使用を規制するなど、政策的にバイオ市場をけん引するための制度を積極的に活用する動きを見せている。よって、わが国でも、持続可能な成長と社会の両立を目指し、バイオマス由来の革新的な素材開発が求められてきている。しかしながら、バイオマスを原料としたプラスチックは、カーボンニュートラルな素材として以前から大きな期待が寄せられているものの、石油系プラスチックに比べて、特に強度面に課題があり、実用化されているものは決して多くない。

産総研触媒化学融合研究センターでは、バイオマス由来の機能性モノマーを分子レベルで適切に配置して縮合させて、既存のバイオプラスチックの物性の向上を目指し、新たなポリマーの開発に取り組んできた。

なお、今回の研究開発は、人類社会が直面する 2050 年までに顕在化し得る社会課題の解決を目指し、産総研と理研の基本協定のもと、両機関が協力することで初めて実現できる世界初/世界一の技術、研究開発を推進する共同事業である、「理研-産総研チャレンジ研究」の平成30年度本格研究(「新・バイオマスニッポン総合戦略」:研究代表者、根本耕司、竹中康将(理研))の支援を受けて行った。

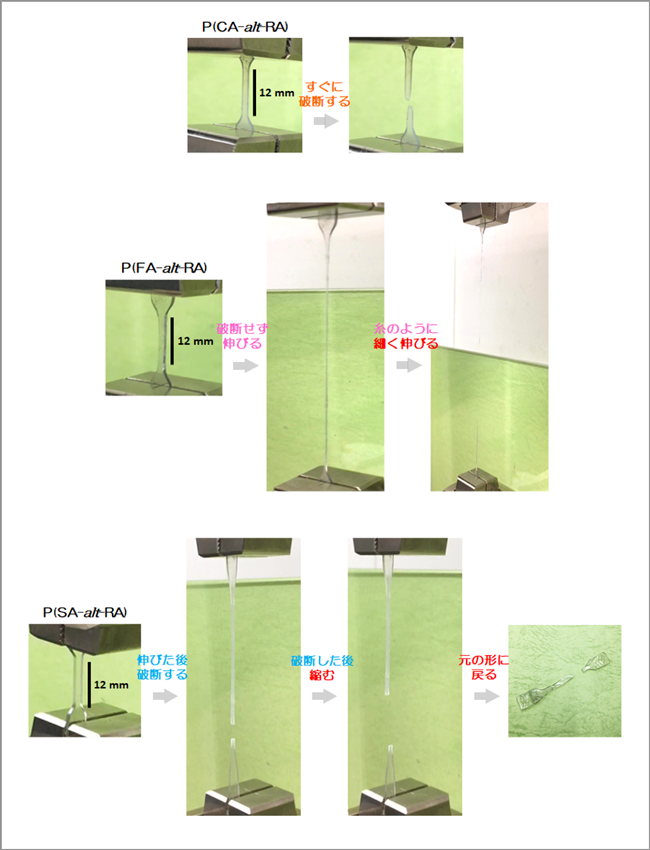

今回開発した交互構造をもつポリマーは、米ぬかやリグニンに含まれるヒドロキシ桂皮酸類(クマル酸、フェルラ酸、シナピン酸)と、ひまし油由来のリシノール酸という、性質の異なる2つのバイオマスベースの原料をあらかじめ縮合させた分子を調製し、これを重縮合させて合成される。この手法により、それぞれの分子の単独重合体(ホモポリマー)やランダム共重合体(ランダムコポリマー)が副生せず、2種類の機能性モノマー分子が交互に規則的に配列した共重合体(コポリマー)だけが得られる。さらに、得られたポリマーの構造を実験的に確認した。リシノール酸だけからなるホモポリマー(PRA)は、室温で液状であるが、今回開発したポリマーはいずれも固体であり、加熱プレスによって圧縮成形加工が可能であった。また、成形加工後のポリマーフィルムはいずれも無色透明であり、繰り返し折り曲げることも可能であった。機械物性を評価したところ、クマル酸(P(CA-alt-RA))、フェルラ酸(P(FA-alt-RA))、シナピン酸(P(SA-alt-RA))を部分構造に持つポリマーの引張強度はそれぞれ、2.3 MPa、0.4 MPa、15.4 MPaであり、破断伸び率はそれぞれ、37%、800%以上、585%であった。これらの結果が示すように、ヒドロキシ桂皮酸骨格上のメトキシ基数の異なる3つのポリマーの機械的性質は大きく異なっており、P(CA-alt-RA)は引張に対する応力が弱く、すぐに引きちぎれてしまう性質を示した。P(FA-alt-RA)は3つのポリマーの中で引張に対する応力が最も弱いものの、すぐに引きちぎれることはなく、よく伸びる性質を示した。P(SA-alt-RA)は、最も引張に対する応力が強く、強靭な性質を示した。また、引張試験後のP(SA-alt-RA)は、破断後にゆっくりと縮み、しばらくすると元の大きさに戻る形状記憶性をもっていた(図2)。

図2 開発したポリマーの引張試験の様子

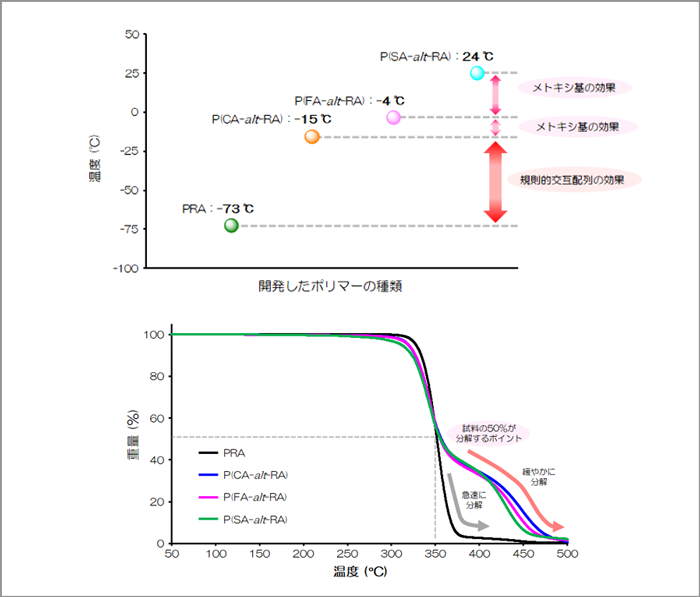

得られたポリマーの熱物性を評価したところ、P(CA-alt-RA)、P(FA-alt-RA)、P(SA-alt-RA)のガラス転移温度(Tg)は、それぞれ、-15 ℃、-4 ℃、24 ℃であり、いずれもPRAのTg(-73 ℃)よりも、明らかに高くなっていた(図3上)。また、ポリマーの主鎖に含まれるメトキシ基の数が増えるとTgが高くなる傾向にあることも判明し、分子設計上の重要な指針が得られた。さらに、得られたポリマーの熱分解挙動を評価したところ、PRAが350 ℃付近で試料の約50%が分解し、450 ℃付近で完全に分解するのに対し、P(CA-alt-RA)、P(FA-alt-RA)、P(SA-alt-RA)は、PRAと同様に350 ℃付近で試料の約50%が分解した後、450 ℃を超えても完全には分解することなく、500 ℃付近でようやく完全に分解したことから、今回開発したポリマーはPRAと比較して、完全に熱分解する温度が上昇していることが分かった(図3下)。

今回開発したポリマーは、ヒドロキシ桂皮酸とリシノール酸という異なるモノマー骨格を交互にもつ特長がある。さらに、ヒドロキシ桂皮酸骨格上のメトキシ基の数により、得られるポリマーの機械物性や熱物性を調節可能である。安価で豊富に存在するバイオマスベースの原料から製造した“バイオマスベース度100%のポリエステル”として、ゴム材料や包装材料など、さまざまな分野への応用が期待されるとともに、SDGsの17の目標のうち「12. つくる責任 つかう責任」への貢献も期待される。

図3 今回開発したポリマーのガラス転移温度(上)と熱分解挙動(下)

今後は、引き続き「理研-産総研チャレンジ研究」の支援により、生分解性などの評価を進める一方で、希望する企業に試料を提供するなどの連携を進めるとともに、新たな分子設計を基軸に、実用化に向けて必要な物性を向上させていく。