国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 松永 是、以下「JAMSTEC」という。) 超先鋭研究開発部門 高知コア研究所 地球微生物学研究グループの諸野祐樹主任研究員らは、米国ロードアイランド大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人高知大学、株式会社マリン・ワーク・ジャパンと共同で、南太平洋環流域の海底下から採取した太古の地層試料(430万年前~1億150万年前)に存在する微生物を実験室培養によって蘇らせることに成功し、地層中の微生物が化石化した生命の名残ではなく、生き延びていたことを明らかにしました。

地球の表面積の7割を占める海洋、その下に広がる海底には、マリンスノー(プランクトンの排泄物や死がいなど)や塵などが堆積する地層が存在します。細かい粒子で構成される海底下地層では、微生物のような小さい生き物であっても堆積物の中を動き回ることはできず、地層が形成された当時の微生物が閉じ込められていると考えられています。

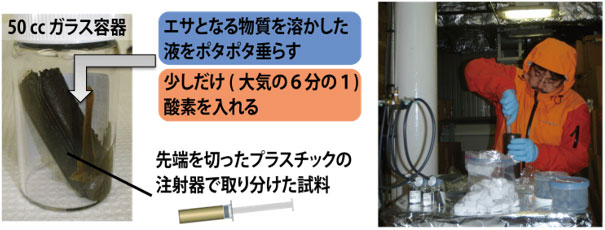

本研究では南太平洋環流域(South Pacific Gyre、以下「SPG」という。※1、図1)から採集した堆積物(水深3,740m~5,695m)にエサとなる物質を浸み込ませました。微生物が生きていれば与えたエサを取り込む(食べる)はずです。21日~1年半の間、培養(図2、3、4)を行ったところ、1億150万年前に堆積した地層試料においても最高99.1%の微生物がエサを食べて増殖を始めることが判明し、白亜紀の太古に堆積してから1億年余りの間、大半の微生物が地層中で生き延びていたことが明らかになりました。また、少量の酸素を含む環境で培養を行った時に微生物が蘇ってきましたが、酸素を含まない培養では顕著な微生物の増殖は認められませんでした。つまり、酸素が地層の奥深くまで浸透している外洋の堆積物環境(2015年3月17日既報)では、生育に酸素を必要とする好気性微生物のみが生物としての活性を維持したまま地質学的時間を生き延びていたことを示しています。

なお、本研究は統合国際深海掘削計画(IODP、※2)第329次研究航海「南太平洋環流域生命探査」により採取されたコア試料(※3)を用いて行われたものです。本研究の一部は日本学術振興会の科研費JP24687004、JP26251041、JP15H05608、JP15K14907、JP17H03956、JP19H00730、JP19H05503、最先端・次世代研究開発支援プログラム(GR102)の支援を受けて実施されました。

本成果は、英科学誌「Nature Communications」に7月28日付け(日本時間7月29日0時)に掲載される予定です。

論文タイトル:Aerobic microbial life persists in oxic marine sediment as long as 101.5 million years

(酸化的海洋堆積物で1億150万年もの間生き残った好気的微生物生命)

著者名:諸野祐樹1・伊藤元雄1・星野辰彦1・寺田武志2・堀知行3・池原実4・Steven D’Hondt5・稲垣史生1

所属:1. 国立研究開発法人海洋研究開発機構、2. 株式会社マリン・ワーク・ジャパン、3. 国立研究開発法人産業技術総合研究所、4. 国立大学法人高知大学、5. ロードアイランド大学

1億150万年前の海底下地層から蘇ってきた微生物

地球の表面積のうち7割を占める海、その下には海の底、海底がありますが、その海底よりさらに下、海底下の地層環境には約2.9×1029細胞の微生物(※4)が生息する「海底下生命圏」の存在が明らかになっています。海底下の微生物は、陸に近く、生物遺骸などの有機物を多く含む海底下環境には高密度に生息していることがわかっており、マリンスノーなどとして降り積もった有機物の分解だけでなく、天然ガス・メタンハイドレートなどの海底炭化水素資源の形成プロセスなど、地球の元素循環に果たす役割について活発に研究が進められてきました。

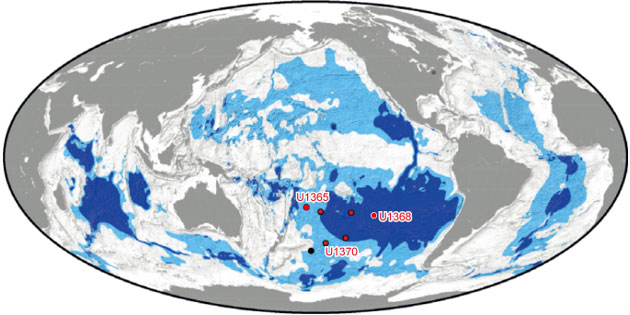

一方、陸から遠く離れた外洋(※5)では、供給されるミネラルが不足するなどの理由により海水中の植物プランクトンが少なく、それに伴って堆積物中の有機物は少なくなります。こういった外洋海域の海底下の生命探査を目的として、2010年10月~12月、地球上で最も表層海水の基礎生産量(※6)が小さく、最も透明度の高い海域として知られるSPGにおいて、IODP第329次研究航海「南太平洋環流域生命探査」が実施されました(2010年10月8日既報)。同航海では、SPG域外一か所を含む計7か所の掘削地点(水深3,740m~5,695m)で調査を行い(図1)、海底表層から玄武岩直上までの堆積物のコア試料を得て分析しました。海底表層から約1億300万年前(白亜紀)に形成された玄武岩直上まで、調べた堆積物の全てにおいて微生物細胞が低濃度ながら検出された一方、SPG域内全ての堆積物中に酸素が溶存している、つまり、微生物のエサである有機物が少ないため、ゆっくり浸み込む酸素を消費しきれないくらい微生物の呼吸活性が著しく低い「超低栄養生命圏」であることが確認されました(2015年3月17日既報)。

SPGの海底下堆積物地層は、さらに深部の岩石地層(水が流れる割れ目に高濃度の微生物が観察された[2020年4月3日既報])とは異なり、遠洋性粘土という、微生物と同等のサイズの細かい粒子で構成されるみっちりと詰まった地層です。こういった環境では微生物のような小さい生き物であっても地層中を動き回ったり、水の流れなどによって流されて移動したりすることはほとんどできず、地層が形成されたときに存在していた微生物がそのまま閉じ込められていると考えられます。「超低栄養生命圏」の研究では、微生物の数を計測し、堆積物中の酸素濃度の変化から海底下地層中、つまり現場での微生物呼吸速度を推測しました。しかし、検出された微生物が現在も生きている生命なのか、または死滅した後の化石化した遺骸なのか、それが一部なのか全部なのかについて調べることはできておらず、太古の地層にずっと閉じ込められていたと考えられる微生物の生存状態については不明でした。

図1:研究試料を得た海底堆積物の掘削サイト。青:高い確率で酸素が海底表層から玄武岩まで到達している範囲、水色:酸素が海底表層から玄武岩まで到達していると推定される範囲。黒点はSPG域外の掘削サイト。

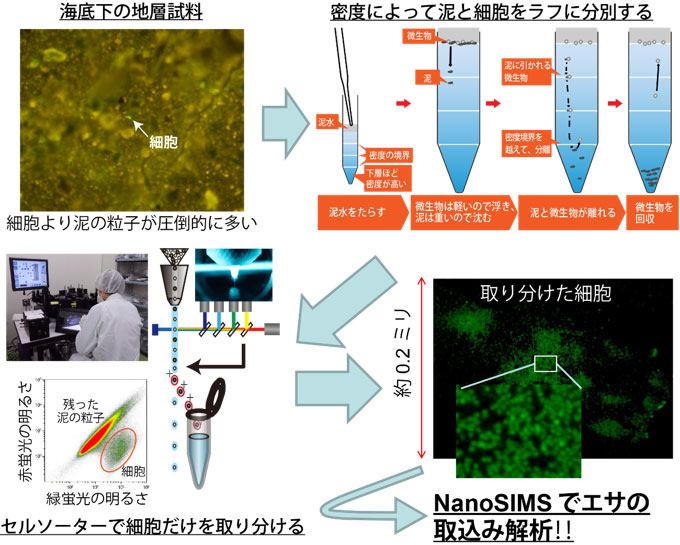

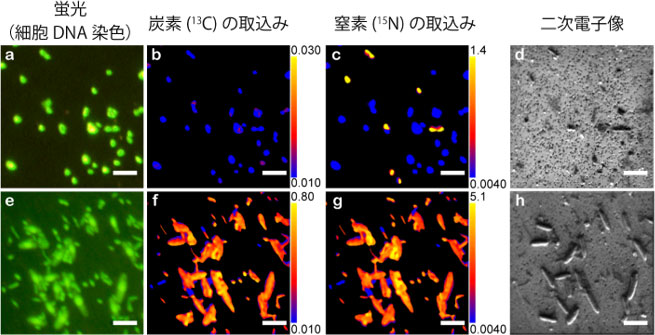

本研究では、堆積物地層内に存在する微生物について、生存状態を確認する方法として、堆積物にエサとなる物質を浸み込ませ(図2)、微生物がそれを食べる(取り込む・代謝する)ことを検出しました。エサとなる物質(グルコース、酢酸、ピルビン酸、重炭酸、アンモニア)の取り込みを検出するため、それぞれを構成する炭素、窒素原子を質量が重い安定同位体(※7、13C、15N)に置換した「重いエサ」を用い、その取り込みによって微生物細胞(大きさは1000分の0.5~1ミリメートル程度)自体が重くなることを超高空間分解能二次イオン質量分析計(※8、NanoSIMS)によって可視化し、その取込み量を測定しました(図3、4)。

図2:堆積物の培養。密閉できるガラス容器にコア試料を入れ、上からエサとなる物質を溶かした溶液を浸み込ませて培養した(左)。右は船内の冷蔵倉庫で行った培養試料の準備の様子。

図3:分析用試料の調製スキーム。海底下の地層試料は微生物細胞の数が少なく、周りの泥の粒子の方が圧倒的多数のため、分析を行うには微生物細胞を取り出す必要がある。まず、水よりも密度が高い溶液を複数重ねた重液に微生物細胞を含む泥水を乗せる。密度の大きい泥の粒子は沈み、小さい微生物は浮かんでくるのでそれを回収。その後、セルソーターと呼ばれる装置を使ってさらに細胞だけを取り分けることで、0.2 ミリメートルほどの領域にたくさんの細胞を集めることができる。これをNanoSIMSによって分析することで、微生物がエサを取り込んだかどうかを調べることができる。

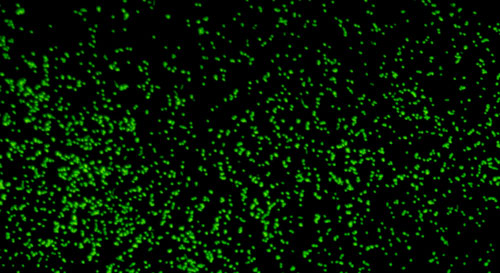

図4:培養後の微生物観察画像。a、b、c、dは重炭酸とアンモニア、e、f、g、hはアミノ酸混合物をエサとして添加した。a、eはDNAを染色した蛍光顕微鏡画像、b、fは炭素、c、gは窒素をターゲットとしたNanoSIMS画像、明るい色が与えたエサを食べた(取り込んだ)微生物を示す。d、hはそれぞれの二次電子像を示す。重炭酸はあまり取り込まれておらず、アンモニアが少し取り込まれている。アミノ酸には炭素と窒素、両方が含まれており、とても活発に取り込まれている。

b、c、f、gのカラーバーは取り込みの度合いを示しており、数字はどれくらい取り込まれたかの割合(細胞に元々あった炭素と同じだけ取り込まれれば1)、黄色に近いほど多く取り込んでいることを示す。

白いバーは1000分の5ミリメートル

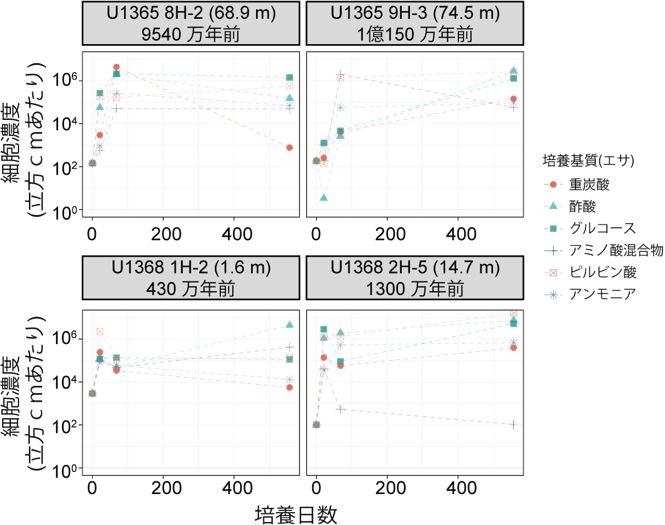

「超低栄養生命圏」研究の結果から、微生物は存在していても生きるか死ぬかの瀬戸際にあり、簡単には蘇ってこないと予想していました。ところが、実際に計測してみると、1億年前に形成した地層試料を含め、培養開始から21日目には細胞にエサが取り込まれており、68日目なると、多いものでは当初の低い細胞濃度(1平方センチメートル当たり100~1000細胞程度、大陸沿岸の堆積物に比べて10万分の1以下)から1万倍以上に増殖し、細胞が分裂するまでにかかる平均の日数は約5日でした(図5)。これは以前に同様の計測を行った下北半島八戸沖の海底下微生物(2011年10月11日既報)より平均で5倍早いものでした。陸に近い下北半島沖の海底下は地層内の有機物が豊富であり、SPG海底下よりも活性の高い微生物が多かったと考えていたため、これは予想外の結果でした。

図5:微生物の増殖を示すグラフ。すべての試料でエサを添加した後に微生物の数が増えていた。細胞濃度は試料1立方センチメートル当たりの細胞数を示す。グレー囲み中には試料が採取された場所(Uの後ろ4ケタの数字で表される)、海底面からの距離(深度)、地層が形成された年代を示した。

さらに、エサを取り込んだ微生物の割合と増殖の割合から、元々の堆積物中に存在した「現在も生きている微生物生命」の割合を算出したところ、平均で77%、最高は1億150万年前(白亜紀)に形成した地層の99.1%であることが明らかになりました。白亜紀の太古に堆積してから1億年余りの間、栄養も極限的に少ない環境で閉じ込められ、「生きるか死ぬかの瀬戸際」にいると考えていた微生物の99%以上が生きていたという事実は単純に驚きの結果でした。一方、与えたエサだけが微生物の栄養として使われたわけではなく、蘇った微生物たちは、超低濃度で存在していたコア試料内の有機物も栄養として使用したため、違うエサを与えても蘇ってくる微生物種は大枠で変化しないこともわかりました。

また、酸素を添加しない状態で培養したところ、微生物はエサをほとんど取り込まず、細胞が増殖する様子も観察されませんでした。海底下地層には無酸素状態で活発に増殖する嫌気性微生物が多く存在することが知られていましたが、SPG域のように酸素が地層の奥深くまで浸透している地層では、低酸素領域であっても生育に酸素を必要とする好気性微生物のみが生物としての活性を維持したまま悠久の地質学的時間を生き延びていたことを示しています。

この微生物たちは果たして1億年の間、超低栄養環境でどのように生き延びたのでしょうか?DNAによる解析を行ったところ、微生物の長期生存形態としてよく知られる胞子のような休眠をする微生物種はほとんど見られませんでした。

参考:船上で試料を採取する様子(上図)と得られたコア試料(下図)。

海洋全体の9~37%は、海底下地層の底、岩盤層まで酸素が浸透している外洋環境です。こういった環境に存在する微生物は動くことはおろか、十分な栄養が無い欠乏状態に置かれ、そのために生命としての活動は極限的に低く、酸素を用いた呼吸活動もほとんど起こりません。本研究ではこのような「生と死の瀬戸際」にいる微生物の大半が、1億年という太古地層環境に閉じ込められながらも生き延びたことを示しました。おそらく生命活動を極限的に低下させたのだと思いますが、であるのなら、生命活動に伴って起こる進化も地上にいる生命とは異なったスピードで起こった可能性もあります。本研究で実施したDNA解析ではその解像度が十分ではありませんでしたが、今後、本研究において増殖を示した微生物や、その元となったコア試料中の微生物を詳細に分析することにより、超長期の生存を可能とした微生物のサバイバル能力やその進化について、新たな研究へと展開したいと考えています。