国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下「産総研」という)人間情報研究部門【研究部門長 持丸 正明】人間環境インタラクション研究グループ 菅原 順 主任研究員、バイオメディカル研究部門【研究部門長 近江谷 克裕】バイオアナリティカル研究グループ 野田 尚宏 研究グループ長、松倉 智子 研究員らは、成人92名を対象に10年間の追跡調査を行い、血管収縮を制御するエンドセリン(ET)受容体の遺伝子多型のパターンによって、動脈硬化(動脈スティフネス)の加齢に伴う進行度が異なることを明らかにした。また、有酸素性運動を習慣的に行っている場合では動脈スティフネスの加齢に伴う進行度が、運動習慣のない場合の1/3以下だったことを明らかにした。

動脈スティフネスは心血管系疾患の強力な発症リスクとなる。これまで、有酸素性運動を中心とする身体活動を習慣的に行うと、動脈スティフネスを維持・改善できることが報告されているが、同一の人間について長期間にわたって運動習慣の効果を検証した報告はなかった。今回得られた知見は、心血管系疾患の発症リスクの新しい遺伝子マーカーの創出につながる。また、習慣的な有酸素性運動による発症予防の有効性を支持する強力なエビデンスと考えられる。

この成果の詳細は、2017年11月2日(米国現地時間)に学術雑誌Journal of Applied Physiologyにオンライン掲載された。

|

|

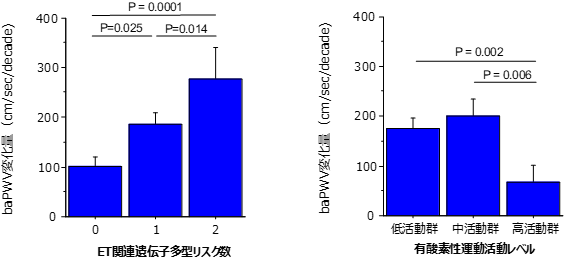

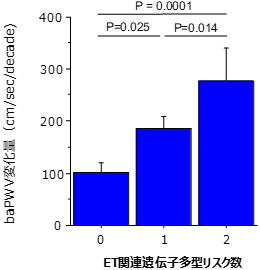

動脈スティフネス指標(baPWV)値の10年間の変化量

エンドセリン関連遺伝子リスク数ごとの比較(左)と有酸素性運動実施レベルごとの比較(右)。縦軸の数値が高いほど動脈硬化(動脈スティフネス)が増大している。グラフ上の横棒は統計的に差があることを示す。 |

心血管系疾患は、日本の死亡原因の第2位である(平成28年(2016)人口動態統計)。また、世界保健機構の調査によれば、世界第1位の死亡原因でもある(2017年)。そして、これらの疾患の発症リスクとして近年注目されているのが、動脈壁の硬さを示す「動脈スティフネス」である。動脈スティフネスは加齢とともに増大するため、動脈スティフネスの維持・改善が、心血管系疾患発症の一次予防として重要視されている。これに関して、有酸素性運動を中心とする身体活動を習慣的に行うことで、維持・改善できることが報告されているが、これらは、運動習慣のある群と運動習慣のない群の比較や、数カ月程度の比較的短期間の運動介入実験から得られたもので、同一の人間で、長期間にわたって運動習慣の効果を検証した報告は皆無であった。

産総研 人間情報研究部門では、「国民の豊かな生活を支えるための健康維持増進支援技術に関する研究開発」を推進している。その一環として、心血管系疾患の発症予防のため、その発症リスクである動脈スティフネスの測定手法や評価機器の開発を進めるとともに、効果的な発症予防手法探索のため、身体活動や運動を中心とするライフスタイルが加齢に伴う動脈スティフネスの進行に与える効果について研究を進めてきた。これまでに、有酸素性運動などの身体活動を習慣的に行っている者では運動習慣のない同年代の者に比べて、動脈スティフネスが低い可能性があること、エンドセリン受容体に関連する遺伝子多型のパターンによって運動効果に違いがある可能性が報告されてきた。しかし、同一の人間での変化を調べたものではなく、真の意味での「動脈硬化度の加齢変化」は明らかでなかった。今回、動脈硬化の進行度の個人差の遺伝的要因や運動習慣の影響をさらに明確にするために10年間の追跡研究を行った。

なお、今回の研究は、独立行政法人 日本学術振興会 科学研究費助成事業「若手研究(A)」の支援を受けて行った。

動脈スティフネスが、加齢に伴いどの程度増大するか10年間の追跡調査を行い、エンドセリンAおよびB受容体(ET-A、ET-B)の遺伝子多型や習慣的な有酸素性運動が動脈スティフネスの加齢変化に与える影響を調べた。

|

|

図1 動脈スティフネス計測の様子 |

2003~2005年に動脈スティフネスを計測した成人92名(男性51名、初回参加時52±14歳)を対象に、2013~2015年に動脈スティフネスを再測定するとともに、質問により習慣的な有酸素性運動量を1週間当たりの消費カロリー(METs×時間)として推定した。また、ET-A受容体とET-B受容体の一塩基配列変異多型(rs5333とrs5351)を調べた。

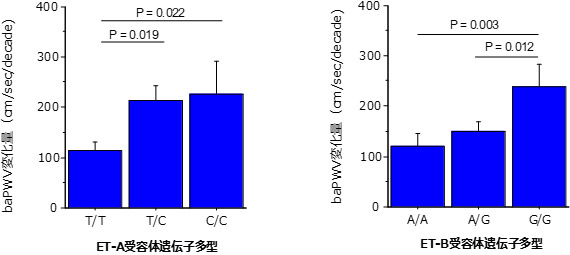

その結果、動脈スティフネスの指標である上腕-足首間脈波伝播速度(baPWV)の10年間での増加量は、ET-A受容体の遺伝子多型がT/T型の者に比べ、T/C型とC/C型の者で有意に高かった(図2左)。また、ET-B受容体の遺伝子多型がG/G型の場合、baPWV増加量はA/AやA/G型よりも有意に高かった(図2右)。ET-A受容体がT/C型またはC/C型の場合、ET-B受容体がG/G型の場合をETに関連する遺伝子リスクとみなすと、図3に示すように、リスク保有数が増加するほど、baPWVの増加量は段階的に増大し、リスク保有数0の場合に比べて、リスク保有数2の場合では、10年間のbaPWVの増加量が2.5倍以上であった。

|

|

図2 エンドセリン受容体の遺伝子多型の違いと10年間の動脈スティフネスの加齢変化 |

|

|

図3 エンドセリン関連遺伝子多型リスク数と10年間の動脈スティフネスの加齢変化 |

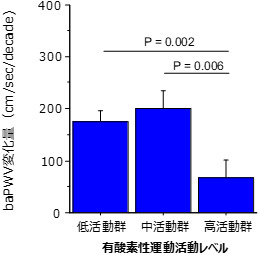

一方、習慣的身体活動量の影響に関して、1週間の有酸素性運動量が①5 METs×時間未満(低活動群)、②5 METs×時間以上15 METs×時間未満(中活動群)、③15 METs×時間以上(高活動群)の3群で、10年間のbaPWV増加量を比較すると、高活動群は他の2群に比べて、10年間のbaPWV増加量が1/3以下に抑えられていた(図4)。さらに、ET関連遺伝子リスク数と有酸素運動の実施レベルは、それぞれ独立してbaPWVの変化量に影響を与えていることも明らかとなった。すなわち、エンドセリン受容体に関連する遺伝子多型の特定のパターンを持つ場合、動脈スティフネスの加齢に伴う増大が著明であることが、今回の縦断的検討により明らかとなった。一方で、上記の遺伝的リスクを持っていても、習慣的に有酸素性運動を行っている場合は、動脈スティフネスの加齢に伴う増大を抑制できることも明らかとなった。

|

図4 習慣的有酸素性運動実施レベルと10年間の動脈スティフネスの加齢変化

高活動群のbaPWV増加量は他の2群よりも有意に小さかった。一方、低活動群と中活動との間に有意な差はなかった。 |

今回、過去1年間の運動習慣から有酸素運動量を推定したが、高活動群のほとんどの被験者は、過去10年間の間、運動量は維持か減少していると回答しており、有酸素性運動の効果は、比較的短期間の急性的な効果ではなく、日々の積み重ねによる継続的な効果であると考えられる。また、15 METs×時間以上の活動量で有酸素性運動の効果が見られた。これは、速歩やジョギングを1日30~60分、4~5日/週実施するのに相当する。米国スポーツ医学会・米国心臓病学会が心血管系疾患予防として推奨する身体活動量にほぼ相当しており、これまで推奨されていた身体活動量の有効性が、10年間の追跡調査により、初めて実証された形となった。

心血管系疾患の発症率や、動脈機能に対する有酸素性運動の効果には男女差があるという報告があることから、今回得られた知見に関しても、男女差の有無などを調べる。また、他の遺伝子多型の影響についても、心血管系疾患発症予防のための効果的なスクリーニング法や、身体活動ガイドラインの確立を目指す。