国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下「産総研」という)ナノチューブ実用化研究センター【研究センター長 畠 賢治】CNT評価チーム 張 民芳 主任研究員、岡崎 俊也 研究チーム長(兼)同研究センター 副研究センター長らは、日本ゼオン株式会社(以下「日本ゼオン」という)と共同で、近赤外光吸収測定法を用いてカーボンナノチューブ(CNT)の細胞への取り込み量を定量化する産総研独自の技術により、スーパーグロース法で作成した単層CNT(SGCNT)量の免疫細胞内での経時変化を測定し、SGCNTが生分解されることを明らかにした。さらに、発生する活性酸素の経時変化を測定した結果、SGCNTが生分解されると活性酸素の発生量は減少し、細胞への毒性が低下することが示唆された。

この測定技術は、CNTの安全管理に重要な新しい定量測定法を提供するのみならず、現在産業化が進んでいる単層CNTの安全性に関わる重要な知見をもたらし、CNT産業の発展に貢献することが期待される。

なお、この技術の詳細は、2017年9月12~15日に京都大学で開催される第53回 フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウムで発表される。

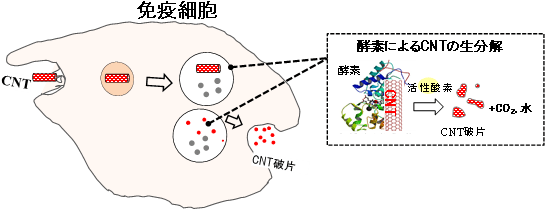

|

| 免疫細胞内でのCNT生分解の概念図 |

CNTは優れた熱、電気、力学特性を示し、化学的にも極めて安定な物質であるため、エレクトロニクスから医療まで幅広い分野にわたって社会に大きな便益をもたらすことが期待されている。CNTの産業化は現在世界中で急速に進んでおり、リチウムイオン電池の電極、携帯情報端末のタッチパネルの透明導電性フィルム、LSI混載の不揮発性メモリー、熱伝導材料などの多種多様な商品が上市されている。

一方、CNT産業の創出に伴って、CNTが環境へ暴露し、動物や人体に吸収されて免疫組織に蓄積する可能性があり、健康への有害な影響への懸念がある。CNTは急性毒性が低いとされているが、長期的な安全性を明らかにすることが重要である。特に、CNTの生分解特性の解明は、その長期安全性を議論する上で必須の課題である。 CNTの生分解特性についてはこれまで複数の研究報告があったが、定性的な議論がほとんどであり、詳細は不明であった。

産総研では、CNT産業の創出を目指し、CNTの大量合成技術や構造分離技術、機能性複合材作製などの基盤技術を開発している。特にSGCNTは、10年以上にわたる産総研と日本ゼオンとの共同研究の結果、2015年に量産工場が竣工し(産総研プレス発表 2015年11月4日)、日本が世界を牽引するナノテクノロジーの技術として注目されている。また、CNTの安全性評価技術の開発にも注力してきた(産総研プレス発表 2017年2月15日)。

今回、CNTが近赤外領域に光吸収帯をもつ特性を利用して、細胞内に取り込まれたCNT量を定量的に評価した。

なお、この研究開発は、日本ゼオンCNT研究所と、独立行政法人 日本学術振興会 基盤研究課題(C)「生体内分解可能なナノカーボンを用いた標的癌治療薬剤の創製(平成 25~28 年度)」による支援を受けて行った。

今回、CNTが近赤外光を吸収する特性を利用して、細胞内に取り込まれたCNT量を測定する技術を開発した。近赤外光は、赤外光と可視光の間の波長700~1100 nmの光であるが、今回開発した技術ではCNTを取り込んだ細胞を溶解し、細胞溶解液の波長750 nm付近の光吸収量を測定する。生体関連物質は近赤外領域に吸収帯をもたないので、細胞溶解液で生体物質と混じっているCNT量を定量測定できる。

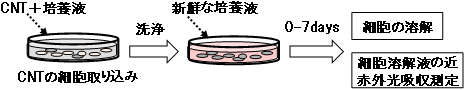

免疫細胞内のCNT生分解特性を明らかにするため、SGCNTを加えた培養液で免疫細胞を24時間培養し、SGCNTを細胞に取り込ませた。そして細胞をリン酸緩衝生理食塩水で洗浄した後、SGCNTを含まない新鮮な培養液で0~7日間培養した。各時点で細胞を溶解し、近赤外光吸収測定法によって細胞溶解液内のCNT量を定量して細胞内のCNT量の経時変化を測定した(図1)。

|

| 図1 免疫細胞内CNT量の経時変化の測定プロセス |

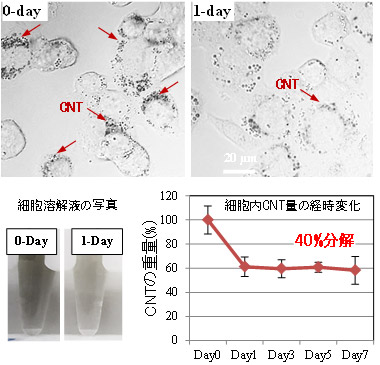

今回用いた細胞は、培養マウスの免疫細胞(Raw264.7)、ヒト白血病細胞株(THP-1)、初代細胞(マウス肝臓のクッパー細胞)の3種である。実験の結果、どの免疫細胞でも20~50 %のSGCNTが細胞内で分解されることが分かった。 例として、図2にTHP-1細胞の測定結果を示す。

|

図2 THP-1免疫細胞内SGCNT量の経時変化

SGCNTを取り込んだTHP-1細胞の光学顕微鏡写真(上)と、細胞溶解液の写真(左下)と細胞内CNTの定量測定結果(右下)。 |

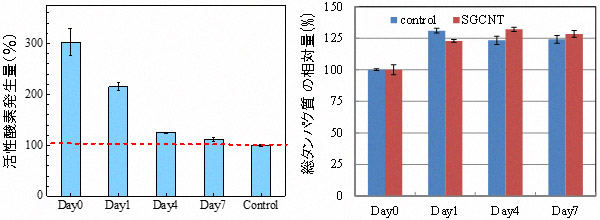

また、SGCNTの生分解メカニズムを解明するため、SGCNT取り込み後の免疫細胞内の活性酸素の発生量も測定した。その結果、細胞内SGCNTの残存量(図2右下)と活性酸素の発生量の減少傾向(図3左)が一致していた。このことから、SGCNTの免疫細胞内の生分解は活性酸素によると考えられる。また、SGCNT取り込み後4日が経過した免疫細胞の活性酸素発生量は、コントロール細胞(SGCNTの添加なし)での発生量と同じで、細胞の総タンパク質量の経時変化もコントロ-ル細胞と殆ど同じであることから、SGCNTの分解残さ物は細胞への毒性が低い可能性があることも分かった。

|

| 図3 コントロ-ル(control) 細胞(CNTの添加なし)に比べ、SGCNTを取り込んだ免疫細胞内の活性酸素の発生量(左)と細胞の総タンパク質の量(右)の経時変化 |

今回得られた研究結果をもとに、CNTアライアンスコンソーシアム事業(産総研プレス発表 2017年2月13日)で、日本ゼオンと共同で、SGCNTの生分解性とそのサイズ、表面修飾などの物理化学的特性との関連を明らかにし、CNTの生分解性の予測や制御を可能にする方法を開発していく。