国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下「産総研」という)分析計測標準研究部門【研究部門長 野中 秀彦】ナノ分光計測研究グループ 細貝 拓也 研究員、松﨑 弘幸 主任研究員と、国立大学法人 九州大学【総長 久保 千春】(以下「九大」という) 最先端有機光エレクトロニクス研究センター 中野谷 一 准教授、安達 千波矢 教授らは共同で、次世代型の有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)素子用の発光材料として注目される熱活性化遅延蛍光(TADF)を出す分子(TADF分子)の発光メカニズムを解明した。

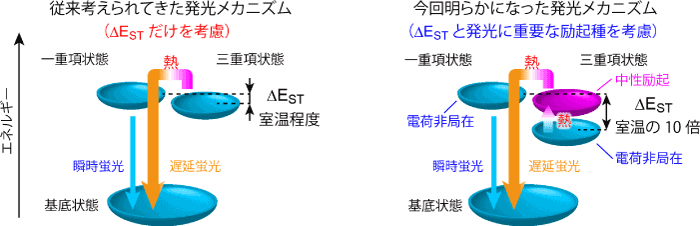

有機ELは、有機分子が電流によってエネルギーの高い励起状態になり、それがエネルギーの低い基底状態に戻る際に発光する現象を利用している。TADFは、室温の熱エネルギーの助けを受けて有機EL分子が放出する蛍光のことで、現在の有機ELに不可欠な希少金属が不要なことから低コスト化、高効率化の切り札とされている。TADF発光には分子の二つの励起状態が関わり、それらの状態間のエネルギー差ΔESTが室温の熱エネルギー近くまで小さいほど、発光効率が高いと考えられている。しかし、室温の熱エネルギーではTADFの発光が困難なはずの分子でも、100 %に近い高い発光効率を示す事例が報告されるようになり、発光メカニズムの詳細な解明が求められていた。

今回、産総研が開発した先端分光技術を駆使して、九大が開発したさまざまなTADF分子の発光過程を調べ、TADF発光メカニズムの詳細を解明し、発光効率を大幅に高める分子構造の特徴を突き止めた。今回解明したメカニズムは、次世代有機EL材料の新しい設計指針として貢献するとともに、次世代材料を用いた低コストで高効率な有機ELディスプレーや有機EL照明などの普及への貢献が期待される。この成果の詳細は、平成29年5月10日(米国東部夏時間)、米国の電子科学誌Science Advancesに掲載された。

|

|

TADF発光の従来考えられてきたメカニズム(左)と、今回明らかになったメカニズム(右)の模式図 |

近年、軽量でフレキシブル、高輝度、高精細、低消費電力などの特徴を合わせ持つ新しいディスプレーや照明用面状光源として有機ELが期待されている。有機ELは電流によって発生する有機分子の励起状態からの発光を利用したもので、生成される励起状態には蛍光を放出する一重項状態とりん光を放出する三重項状態がある。発光効率を高めるには両方の励起状態を発光に変換する必要がある。現在、市販されている有機ELディスプレーには、一重項状態を三重項状態へと変換させ、全ての励起状態の分子からりん光を放出させるりん光材料が採用されている。しかし、りん光材料は通常、イリジウムや白金などの希少金属を用いる必要があり、コストがかかる上に資源的にも不利である。また、希少金属原子を分子に取り込むための構造を考慮しなければならず、演色性を向上させるための分子設計が制約を受ける。そのため、希少金属が不要で分子設計にも制約を受けない、高効率で低コストの次世代有機EL材料の開発が望まれている。

九大はこれまでに、熱により三重項状態を一重項状態へと逆変換して蛍光を放出するTADF分子を設計・開発し、2012年にありふれた元素である炭素、窒素、水素だけからなる有機化合物でほぼ100 %の発光効率を示すTADF分子を初めて開発した。しかし、当時、高い発光効率を実現できたのは緑色蛍光のTADF分子であり、その発光メカニズムの詳細も不明であった。

一方、産総研では、これまでに太陽電池や光触媒などに使われる電子材料の光機能のメカニズムの解明を目指し、材料の励起状態での光吸収を100フェムト(10兆分の1)秒からミリ(1000分の1)秒までの幅広い時間領域において、紫外光から可視光、赤外光までの広い波長領域で測定できるポンプ・プローブ過渡吸収分光法の開発に取り組んできた。

今回、両者は九大が設計・開発した有機分子について、ポンプ・プローブ過渡吸収分光法を用いてそれらの発光メカニズムを詳細に解明すべく研究を行った。特に、これまでの研究では見過ごされてきた各分子の一重項状態と三重項状態の種類(励起種)とエネルギーに着目して検討を行った。

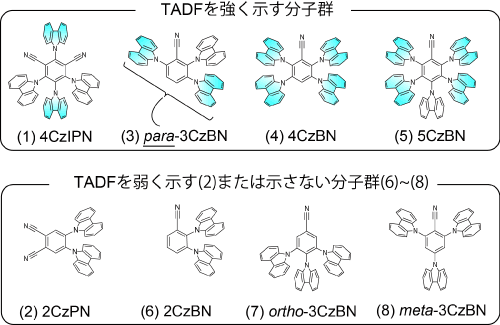

今回用いた8種類の分子(図1)について有機ELの発光量を調べたところ、(1)4CzIPNと(2)2CzPNでは、九大が2012年に報告した通り、ΔEST が室温での熱エネルギー程度と小さい(1)では発光効率が高く、ΔEST が大きい(2)では発光効率が著しく低い、すなわちΔESTとTADFの発光効率の間に相関が見られた。しかし、CzBNと称する6種類の分子群((3)~(8))ではΔESTがTADFを示すのに困難なほど大きな値(室温での熱エネルギーの約10倍)を示すにも関わらず、(3)para-3CzBNと(4)4CzBN、(5)5CzBNはTADFを発光した。これらの結果に基づいてTADFの有無で分子を分類すると、TADFを強く発光する分子群(図1上)は全てパラ体であり、この分子構造がTADFの発光に関与していることを示唆している。

|

|

図1 本研究で検討した8種類の有機分子の化学構造式 |

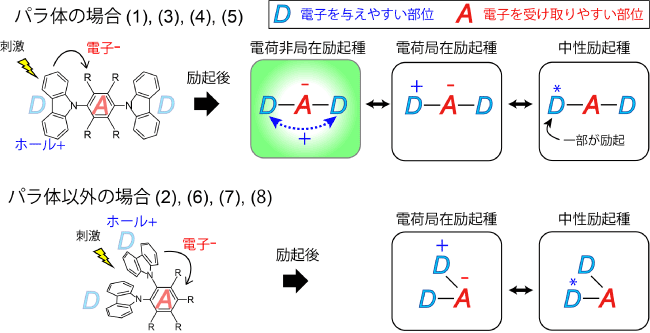

そこで、その8種類の分子に超短パルスレーザー(励起光)を照射して励起したのち、その状態の時間変化を過渡吸収分光法により観測した。その結果、TADFを強く発光する分子群((1), (3), (4), (5))にのみ特徴的な励起状態が生成していることが判明した(図2)。すなわち、TADFを強く発光する分子群(パラ体)では、プラスの電荷であるホールが分子内で自由に移動できる「電荷非局在励起種」が生成されたのに対して、TADFを発光しないか弱く発光する分子群では、ホールが自由に移動できない「電荷局在励起種」や「中性励起種」しか観測されなかった。つまり、TADFの発光には電荷非局在励起種が関係していることを示している。この電荷非局在励起種は、赤外光領域の過渡吸収分光測定技術によって初めて観測された。

|

|

図2 過渡吸収分光法によって観測された(1)~(8)の分子の励起種 |

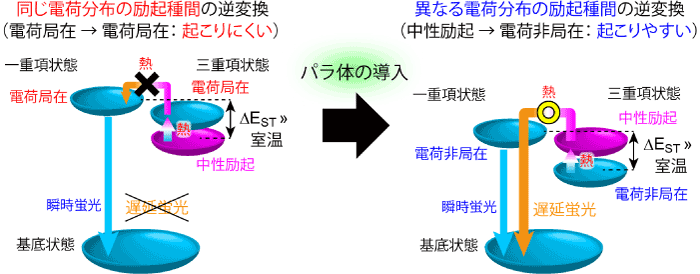

今回得られた過渡吸収スペクトルをさらに考察したところ、三重項状態から一重項状態への逆変換は、三重項状態の一種である中性励起種が一重項状態の励起種とエネルギー的に近いと生じることが分かった(図3)。これは、一重項状態と三重項状態の変換・逆変換は、電荷の分布状態が異なる励起種の間でしか起こらないという量子力学の法則に則っている。つまり、逆変換が室温で起こるかどうかは一重項状態と三重項状態の電荷分布が異なる励起種間のエネルギー差に着目する必要があり、従来のΔESTの値だけを考えてきたTADFの発光メカニズムの再考を促すものである。また、一重項状態のエネルギーを三重項状態の中性励起種のエネルギーに近づけるには、分子にパラ体構造を導入して電荷非局在励起種を形成することが有効であり、TADF分子の設計では、パラ体構造を導入することが高効率なTADF発光に繋がる。今回得られた知見に基づいて、さまざまな発光色において高い発光効率と材料の耐久性を兼ね備えたより高性能なTADF分子を探索・作製できるものと考えられ、有機ELデバイスの大きな低コスト化、ひいては有機半導体レーザーなどの次世代光デバイスの実現が期待される。

|

|

図3 今回提案したパラ体構造の導入によるTADF発光メカニズムの模式図 |

|

三重項状態から一重項状態への逆変換にはΔESTではなく、一重項状態と三重項状態の電荷分布の異なる励起種間のエネルギー差を考える必要がある。パラ体構造にすることで、一重項状態は電荷局在励起種からより低いエネルギーの電荷非局在励起種となるため、逆変換に必要なエネルギー差が小さくなりTADFを発光しやすくなる。 |

今後は過渡吸収分光装置の高度化と並行して、TADF分子の励起状態変換過程を更に詳細に観察し、励起状態の変換が高効率に起こるTADF分子の体系的な設計指針を構築する。また、これらの知見をTADF分子の設計にフィードバックし、高い発光効率と耐久性を併せ持つTADF材料の開発を支援する。