独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下「産総研」という)触媒化学融合研究センター【研究センター長 佐藤 一彦】官能基変換チーム 富永 健一 研究チーム長らは、逆水性ガスシフト反応(二酸化炭素を水素化し化学原料として有用な一酸化炭素に変換する反応)の触媒活性を持つニッケル錯体触媒を開発した。

従来、この反応の触媒にはルテニウムなどの貴金属が必須だったが、分子内に3つの結合箇所を持つピンサー型配位子を用いて、非貴金属であるニッケルでも反応を進行させることに成功した。一酸化炭素は二酸化炭素に比べて反応性が高く、多種多様な化学品の原料として用いられているが、高い毒性を持っている。既に、産総研では、ルテニウム錯体を用いて二酸化炭素を一酸化炭素に変換し、その場で次の反応に用いることで、従来一酸化炭素を用いて合成していたプロセスを二酸化炭素で代替する技術を開発しているが、触媒コストの高さが普及を阻んでいた。今回開発した触媒により、プロセスを低コスト化できるため、機能性アルコールなどの各種機能性化学品の合成プロセスへの応用と普及が期待される。

なお、この技術の詳細は、平成26年9月24~26日に国立大学法人 広島大学東広島キャンパス(広島県東広島市)で開催される第114回触媒討論会で発表される。

|

|

今回開発した触媒による反応の応用例 |

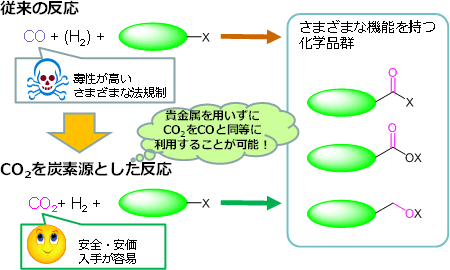

現代社会は高度な機能を持つ化学品群によって支えられているが、近年の化学産業では、グリーン・サステナブル・ケミストリー(Green & Sustainable Chemistry, GSC)の理念に基づき、環境との共生を意識したものづくりが進展している。その一方で、反応性やコスト面での問題により、代替が進まないケースも少なくない。

一酸化炭素はその一例で、毒性ガスであるにもかかわらず、反応性が高く安価なため各種化学品の原料として用いられている。しかし、その毒性のため、自社で一酸化炭素利用プロセスを保有できる企業は限られている。

産総研は、GSCの推進に貢献する技術開発とその体系化に取り組んでいる。二酸化炭素利用反応の開発はその一分野である。金属錯体を触媒として二酸化炭素を水素化すると、ギ酸やその誘導体が生成することはよく知られているが、ギ酸の代わりに一酸化炭素を合成する反応は、反応機構の観点から難しいとされてきた。それに対し、産総研では、ルテニウム錯体が二酸化炭素と水素から一酸化炭素を生成する反応(逆水性ガスシフト反応)の触媒となることを発見し、その応用として各種の一酸化炭素利用反応を二酸化炭素で代替する反応の開発にも取り組んできた。その一連の技術は産総研オリジナルの技術であり、国内外から注目されている。

従来、ニッケル錯体を用いた二酸化炭素の水素化で得られる生成物はギ酸とその誘導体に限られていた。固体触媒では、非貴金属である銅や鉄などが逆水性ガスシフト反応の触媒となるが、200~300 ℃程度の高温が必要である。一方、錯体触媒で逆水性ガスシフト反応に触媒活性を持つものは、ルテニウムなどの貴金属の錯体に限られていた。

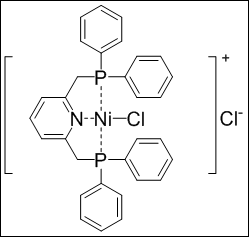

今回の技術は、図1に示すような分子内に二つのリン原子と一つの窒素原子を持つピンサー型配位子を用いたニッケル錯体を触媒として逆水性ガスシフト反応を行うものである。一般的に錯体触媒は固体触媒よりも温和な条件で触媒作用を示すが、図1のニッケル錯体触媒も140~160 ℃程度の反応温度で逆水性ガスシフト反応を進行させることができる。

耐圧容器中でエチレングリコールに図1のニッケル錯体を溶解させ、二酸化炭素(2 MPa)と水素(6 MPa)を圧入し、160 ℃で5時間反応を行なったところ、ニッケル錯体一分子に対して22.1倍量の一酸化炭素が反応ガス中に生成していた。反応溶液中にはギ酸化合物の生成が認められないことから、ニッケル錯体触媒により二酸化炭素が直接一酸化炭素に変換されたと考えられる。

|

図1 今回開発したニッケル錯体触媒の一例

(Ni:ニッケル、P:リン、N:窒素、Cl:塩素) |

ニッケル錯体の配位子の構造は、触媒活性の重要なファクターで、配位子中の窒素の部分を炭素に置き換えると一酸化炭素は全く生成せず、二酸化炭素のみが回収される。また、配位子中のフェニル基をブチル基に置き換えても、一酸化炭素は全く生成しない。

今回開発した技術により、貴金属を用いずに温和な条件で二酸化炭素を一酸化炭素に変換できるようになった。ニッケルはルテニウムに比べてグラム単価が100分の1以下であるため、二酸化炭素から一酸化炭素への変換コストを大幅に低減できると期待される。

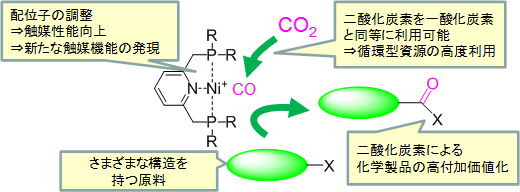

今後、今回開発した触媒の反応機構を詳細に検討し、配位子のチューニングによるさらなる触媒性能の向上を図るとともに、新たな触媒機能の発現を目指す(図2)。特に、現行の石油化学プロセスの中でも基幹プロセスの一つとなっているヒドロホルミル化反応への応用を目指した研究開発に着手する予定である。本反応を応用し、二酸化炭素を一酸化炭素と同等に利用することは、循環型資源の高度な利用法の一つとして期待される。

|

|

図2 今後の展開 |