独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)光技術研究部門【研究部門長 渡辺 正信】光波制御デバイスグループ【研究グループ長 西井 準治】村瀬 至生 主任研究員らは、水に分散して長期間安定で、かつ蛍光発光効率の高い(赤色で68%)リン化インジウム (InP)ナノ粒子の開発に成功した。

このナノ粒子はInPをコア(核)とし、外側が硫化亜鉛(ZnS)で被覆されたInP/ZnSコアシェル型構造をしている。反応条件を制御してZnS被覆を厚くすることで、発光効率と化学的安定性の向上を実現した。同時にナノ粒子表面に硫黄を含む界面活性剤を結合させ、バイオ応用に必須となる水分散性を付与した。

これまで研究用に培養細胞などの生体内の微量物質の量や分布および動きを観察するための蛍光性ナノ粒子として、ZnS被覆のセレン化カドミウム(CdSe)や、硫化カドミウム(CdS)被覆のテルル化カドミウム(CdTe)などが用いられてきた。これらも水分散性にすることはできるが、カドミウムによる細胞死を引き起こすため応用の範囲が限られていた。

今回開発のナノ粒子は、今までのカドミウム含有ナノ粒子に比べて、より広い範囲への応用が期待される。

本技術は、2009年2月18日~20日に東京ビッグサイトで開催されるnano tech 2009に出展される。

|

|

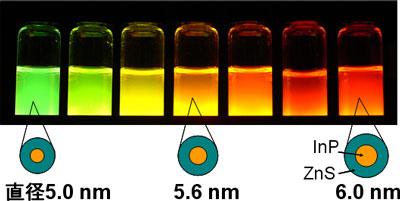

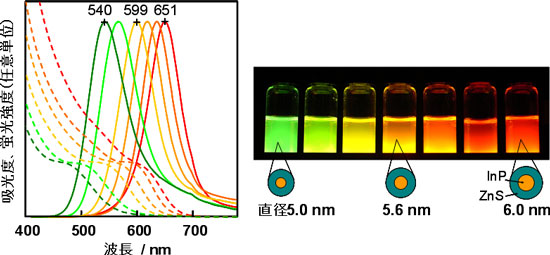

開発した水分散ナノ粒子の紫外線照射時の発光。 InP(コア)の粒径によって蛍光色が変わる。

|

生体関連物質に結合して、体内や体外でその量、分布および動きを調べるバイオ用の高輝度で安定な蛍光試薬への要望が高まっている。直径が2~6 nm(ナノメートル)程度の半導体ナノ粒子は、表面状態をうまく制御すると高効率で発光する。半導体ナノ粒子としてはCdSeおよびCdTeが用いられてきた。高輝度で、吸収と発光の波長域が離れているので発光検出の精度を上げることができる。また、量子サイズ効果によって粒子の大きさにより発光波長が変わるので、さまざまな粒径の粒子を用いることによって、単一波長の励起光で種々の発光色が得られる。

しかし、培養細胞での試験において、カドミウムを含むナノ粒子では、溶出したカドミウムが細胞死を引き起こすことが報告されている。ナノ粒子のコーティングを工夫することで溶出を減らすことは可能であるが、カドミウムを用いない方がより有効である。

|

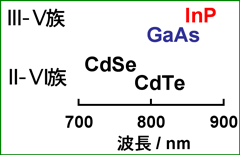

図1.長波長域で発光するIII-V族およびII-VI族半導体の種類と発光波長(バルク体)

|

半導体ナノ粒子の発光波長は、量子サイズ効果によりバルク体よりも短くなるので、緑~赤色で発光するナノ粒子を得るには、バルク体の発光波長が赤色よりも長い半導体が必要である。そのようなII-VI族およびIII-V族半導体の種類とバルク体の発光波長を図1に示す。

この図から、カドミウム(Cd)やヒ素(As)を含まずに長波長で発光するリン化インジウム(InP)がほとんど唯一の候補であることがわかる。InPナノ粒子の作製はドイツやアメリカを初め世界中で行われてきたが、いずれも厳しい反応条件が必要であり、また水中に移すと発光強度が低下した。そこで、安全で簡便な方法で作製でき、水中でも高い発光効率を得ることを目標とした。

本研究は、独立行政法人 科学技術振興機構(JST) 独創的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出推進プロジェクトで実施された。

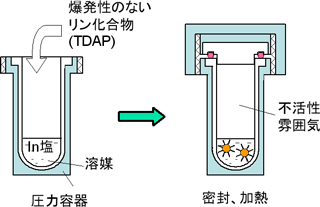

InPナノ粒子(粒径2.3-4.0 nm)は、図2に示すようなソルボサーマル法により、爆発性のないリン化合物、トリス(ジメチルアミノ)ホスフィン(TDAP、[(CH3)2N]3P)を用いて比較的低温(150-180℃)の有機溶媒中で合成した。

|

図2.ソルボサーマル法によるInPナノ粒子の作製

|

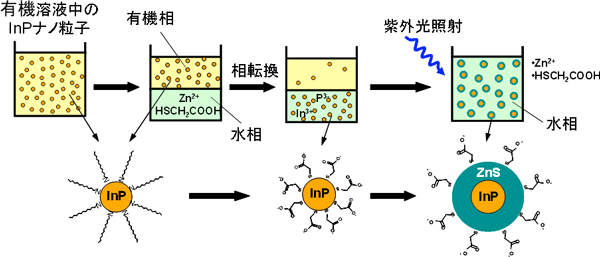

次に、図3に示すように硫黄を含む界面活性剤(チオグリコール酸)と亜鉛イオンを溶解したアルカリ性の水相に接触させると、InPナノ粒子が水相に移動することを見出した。共有結合性の強いInPは反応性に乏しく、王水にのみ溶けるとされていた。しかし、ナノ粒子にすることで反応性が増大し、わずかに溶解しつつ水相に移ることを見出した。これに紫外線を照射すると、ナノ粒子表面の光化学反応によってチオグリコール酸が分解されて、保護層となるZnSの被覆が形成された。

|

|

図3.有機溶液法、水相への転換、水相中での光照射の3段階からなる水分散性高発光効率InP/ZnSナノ粒子の作製方法

|

このような3段階の反応によりInPをコア(核)とし、厚いZnSで被覆されたコアシェル型ナノ粒子が得られることがわかった。このナノ粒子は表面が界面活性剤で覆われているので水に良く分散し、水中で高い効率(緑~赤色領域で30%以上、最高68%(赤色))で発光した。吸収・発光スペクトルと紫外線照射時の発光の様子を図4に示す。

|

|

図4.水に分散したInP/ZnSナノ粒子の吸収(破線)および発光(実線)スペクトルと紫外線照射時の発光

|

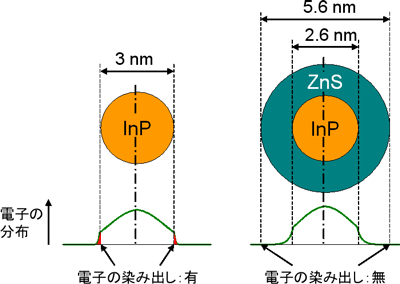

従来、CdSeナノ粒子でもZnSで被覆して発光効率を上げることは行われてきた。この場合は、有機溶液中でZnとSを熱分解により生じさせ、CdSe表面にZnSをエピタキシャル成長させている。このため厚い層を付けようとすると、格子定数の違いのために層が剥がれることがわかっている。また、CdSe/ZnSの場合、励起子の電子の染み出しが少ないために、0.5 nm 程度のZnSの厚みで十分であった。

そこで、過去にInPの場合も同じように有機溶液中でエピタキシャル法によりZnSの層を付けることが行われたが、十分に高い発光効率は得られなかった。今回、水相に移動させてから紫外線照射することによって表面化学反応を起こさせ、厚いZnS被覆(1.5 nm)を得ることに成功した。図5に示すとおり計算によっても、この材料で励起子の電子の染み出しを抑えるためには同程度の厚い被覆が必要なことが示された。

このZnS被覆は、発光効率を上げるだけでなくナノ粒子の化学的安定性を向上させるので、バイオ分野で用いられる高濃度の塩等を含む環境中で用いる上でも有利である。室温・大気中では、数ヶ月間の保存でも発光効率が変化せず、発光・吸収スペクトルの変化も見られなかった。

|

|

図5.InP/ZnSナノ粒子の、励起子の電子波動関数とZnSシェル厚との関係

|

組成分析の結果、作製したInP/ZnSナノ粒子は、III族(In)のV族(P)に対するモル比(III族原子数/V族原子数)が従来報告されている値(1.1程度)よりも大きい(1.8程度)ことが判明した。この作製法で作ったナノ粒子では、表面にInが多く配置していることになる。

2元系で緑色、赤色発光を示し、カドミウムのような強い毒性を持たない半導体材料は、周期律表からほぼInPに限られる。このInPで、安全な作製法により、水中で安定に高い発光効率が得られたため、実用上の意義が大きい。今後、バイオ分野での広い応用を目指して量産性の検討を行い、ベンチャー化に向けた準備を進めつつ、関連メーカーとの連携を図る計画である。