独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)光技術研究部門【部門長 渡辺 正信】は、東横化学株式会社【代表取締役社長 加藤 廣久】(以下「東横化学」という)と共同で、連続的に高効率で超偏極キセノンガスを生成できる新型の連続フロー型装置を開発し、既に製品化済の自動化された超偏極キセノンガス製造装置に組み込んで性能向上と小型化に成功した。

これは以前に産総研が開発した連続フロー方式の超偏極キセノンガス生成技術を基に、医療用核磁気共鳴(NMR)への応用を目指して開発を行ってきたものである。小型化された装置であり、またフレキシブルなキャピラリーで核磁気共鳴装置に連結できるので、燃料電池などの多孔質材料のナノポア解析、超高感度の磁気共鳴画像診断装置(MRI)による医用計測技術などへの応用が期待される。

|

|

|

写真:左:連続フロー型生成装置1号機、右:今回の開発装置(設置面積は約5分の1) |

また、今回開発した装置は、11月29日から12月1日に東京ビックサイトで行われる、「全日本科学機器展」において、展示される予定である。

磁気共鳴画像診断装置(MRI)は、測定対象を傷つけることなく内部構造を調べる方法として医療現場や産業現場で実用化されている。磁気共鳴が観察されるためには、水素核のように原子核が磁石としての性質を持っていなければならない。医療用に最もよく用いられているMRIは水素原子核(プロトン、1H)を対象として見ており、主に、生体組織中の水分や脂質の水素原子の密度を画像化している。肺のような水素原子の密度の低い臓器についてはほとんど利用例がなかった。

このような問題に対し、強力な電磁石による高磁場化、検出コイルやシーケンスの高効率化といった検出感度の向上を目指した研究が行われてきている。しかしさらなる高感度化ということになると、NMR現象の原理まで踏み込んだ新しい高感度化技術が必要である。

この方向の研究の一つとして、超偏極(Hyperpolarized)と呼ばれる状態の希ガスの利用が注目されている。希ガスはヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノンなど、最も化学反応しにくい安定な元素であり、生体に対する毒性の少ない安全な元素である。

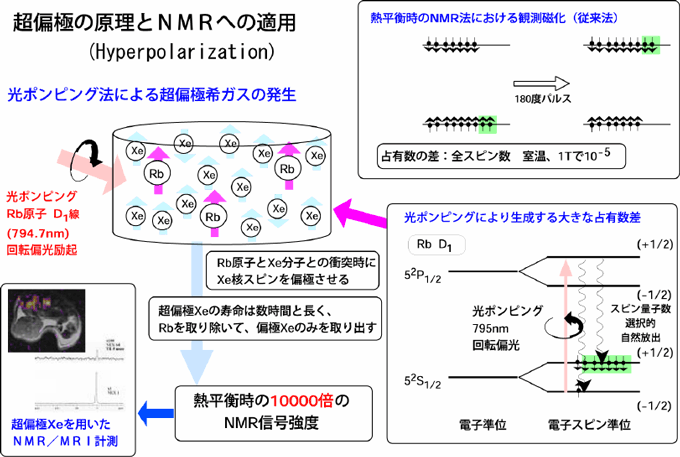

希ガスであるヘリウム3Heとキセノン129Xeは、そのままでは感度が悪くて実際上核磁気共鳴シグナルは観察されないが、光ポンピング法によって希ガスが非常に大きな核磁気共鳴を示すように変化させることができる。このような状態を超偏極(Hyperpolarized)という。この原理は磁場下(MRI装置の漏れ磁場程度でもよいが強い方がよい)において、磁場に平行に特殊なレーザー光(円偏光)を低沸点金属であるルビジウム(Rb)蒸気に照射すると、ルビジウムが円偏光を吸収して磁気的な性質が変化(偏極)し、この偏極が共存するヘリウム3Heとキセノン129Xeに伝わって、これら希ガスが超偏極状態になる。光ポンピングによって、ヘリウム3Heとキセノン129XeのNMR信号強度を数万倍に増強できるので、密度が低く従来は磁気共鳴の対象となっていなかった希ガスから、同体積の水と比べても100倍以上強い磁気共鳴信号を与える超偏極状態が得られる(図1参照)。

米国では、MRI診断用に大量発生を想定した、出力100W以上のダイオードレーザーを励起光源とし、Heをバッファーガスに用いて3気圧以上の高圧で129Xeを偏極させ、これを液体窒素でトラップして貯蔵する装置の開発が進められている。

|

|

図1 光ポンピング法による超偏極希ガス生成の原理とNMR/MRI計測への応用 |

現産総研グループは通商産業省工業技術院時代に、大阪大学医学部、産業医科大学と協力してわが国で初めて超偏極キセノンガスのMRI画像の取得に成功し、医療技術研究の現場でこのガスを生成できることを実証した。

その後、医療診断用以外にも燃料電池や触媒など多孔質体の微少な空洞を持つ物質中での空孔サイズ分布やガス動態の解析、高炉用耐火煉瓦内部の"す"の画像化など、産業用途への応用を目標として研究をおこなった。これまでに、東横化学との共同研究を通じて、偏極率2~3%の超偏極キセノンガスをバッチ式で連続供給する実用機を完成させ、いくつかの研究機関において実績を積みつつある。

本研究は、産総研の実施している「地域中小企業支援型研究開発事業」および独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「平成16年度産業技術研究助成事業」により実施された。

連続フロー方式の超偏極キセノンガス生成装置の開発

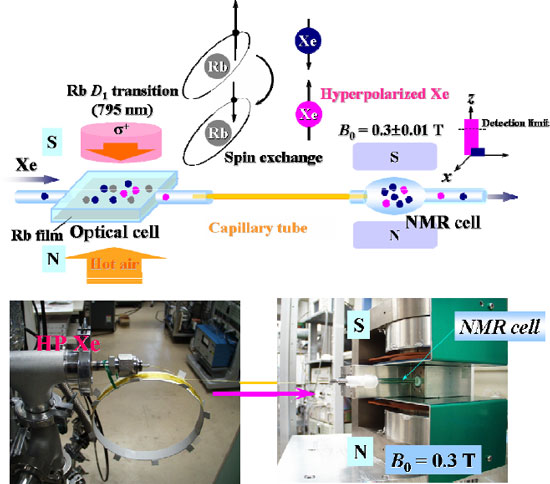

産総研では、フローセルを用いてガスを流しながら偏極希ガスを製造し、後方に核磁気共鳴装置を配置することで連続的に偏極希ガスを発生させた後、偏極率を減少させずに短時間でNMR・MRI測定を行える偏極装置を開発している。

以前の円筒状のオールガラス製容器を採用した偏極装置では、励起光強度は入射方向の入射面からの距離に依存して指数関数で減少するので効率が悪かった。

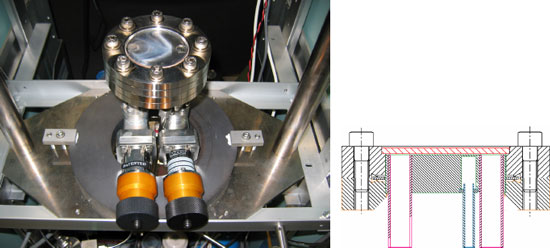

新しく開発した発生装置は金属製フランジと石英製ビューポートを利用した、連続フロータイプのセル(図2参照)で以下のメリットがある。

-

従来のガラスセルに比べ、内圧を10気圧以内まで加圧出来るので、偏極率と超偏極希ガス製造量を同時に増大できる。

-

長いキャピラリーを取り付けて内部の超偏極したガスを直接NMR装置へ導入することが可能(図3参照)

-

別途用意した真空マニュホールドにおいてルビジウム(Rb)金属を蒸着して、セル部分のみを交換する構成のため、NMR装置に真空機器を近づけないで済む。また、セルの再利用が従来のガラスセルに比べ容易。

|

|

図2 今回開発した新型の連続フロー型発生装置(左:実機写真、右:偏極セル部の断面図) |

|

|

図3 キャピラリー管による超偏極キセノンガスのNMR装置への導入実験 |

今後は、人間福祉医工学研究部門などと連携して、動物用のMRI装置等を使用して、超偏極磁化に最適化した高速な撮像法の開発して行く。また超偏極129Xeガスからの信号検出による空洞部分の画像化による肺機能診断や、NMRスペクトルの経時変化からの局所脳血流量(rCBF)測定など、組織中での動態解析を想定した計測技術の研究を進める予定である。