独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)光技術研究部門【部門長 渡辺 正信】ガラス材料技術グループ【グループ長 西井 準治】は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)ナノテクノロジープログラム ナノマテリアル・プロセス技術 ナノガラス技術(プロジェクトリーダー:京都大学 平尾 教授)の中で、有害なカドミウムを使わない半導体ナノ粒子を水溶液法で作製した。このナノ粒子は青色領域(ピーク波長450-460 nm)で高い発光効率(約30%)を示し、さらにこれをガラス中に分散させることで安定な蛍光を得ることが出来た(図1右参照)。

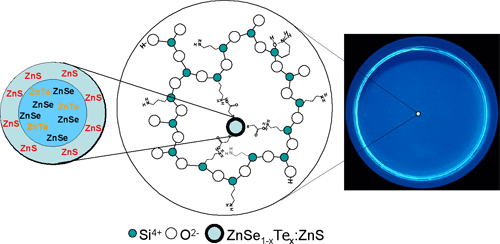

半導体ナノ粒子は新規発光材料として様々な分野への応用が期待されているが、人体に有害なカドミウムが含まれていることがネックになっていた。ZnSeナノ粒子は紫外域の発光を示すことが知られていが、今回、ZnSeに適量のTeを加え、さらに表面をSで被覆した複合構造(図1左)とすることで、青色領域で発光させることに成功した。

さらに、自己組織化法による薄膜形成技術を開発し極限の高濃度(0.01モル/リットル)にナノ粒子を分散させることに成功した。これにより、輝度が飛躍的に増加し、同じ厚みに換算した時には典型的な現行の蛍光体(P22-RE3)に比べて30倍程度の輝度を示した。今後、ディスプレイや照明用の蛍光体としての応用が期待される。

本技術の詳細は、2月21日~23日に東京ビッグサイトで開催されるnano tech 2006で発表される。

|

|

図1.ZnSeの内側にTe、外側にSを添加したナノ粒子(左)とそれを分散したガラスの模式図(中)、および、紫外線により発光させた写真(右)

|

蛍光体は今日、照明や表示材料として広く用いられて日常生活を支えている。この蛍光体としては、これまで色素や遷移元素イオン(遷移金属イオンや希土類イオン)を分散させた無機材料が用いられてきた。近年、2から5nm(ナノメートル、10億分の1メートル)程度の半導体ナノ粒子が、表面状態をうまく制御すると高効率で発光することが報告された。半導体ナノ粒子としては元素の周期律表でII-VI族化合物のCdSe(セレン化カドミウム)およびCdTe(テルル化カドミウム)がよく研究されている。半導体ナノ粒子は、量子サイズ効果により粒子の大きさによって発光波長を制御できることや、発光の減衰時間が短いために輝度を高いなどの特徴により、新しいタイプの発光材料として情報家電やバイオマーカーなど様々な分野への応用が期待されている。しかしながら、これらには人体に有害なカドミウムが含まれていることが応用上のネックとなっていた。

一方で、同じII-VI族のZnSe(セレン化亜鉛)は、紫外線波長領域の発光を示すが、可視光の領域、特に人間の目に鮮やかな青色に見える450 nm付近の発光を示すものは得られていなかった。

産総研では、2001年度より、前述のNEDO受託研究の中で、ガラス中にナノ粒子を分散して高輝度発光材料を得る研究を進めてきた。

ナノ粒子をガラス中に閉じ込めるためには水溶液から出発するゾル - ゲル法を用いるので、我々は水溶液法で水分散性のCdTeを合成した。その合成法を工夫して、従前の10倍近い発光効率のナノ粒子を合成した。さらにそれをガラス中に安定に分散させる方法を見出して、「ナノガラス蛍光体」を開発した。ところが、近年、環境に対する配慮からカドミウムの使用に対する制約が強まり、特に民生用の製品に関してはカドミウムフリーが必須条件となった。そこで、今までの研究成果をもとに、カドミウムフリーでしかも高輝度発光をするナノ粒子分散ガラス蛍光体を得ることを目標にして研究を進めた。

また、実用化に向けては高輝度特性が必要であるが、これまでに作製したガラス蛍光体中のナノ粒子の濃度は10-5モル/リットルのオーダーであり、高輝度発光をさせるためにはさらなる分散濃度の向上が望まれた。また、作製したガラスが現実に使われている蛍光体と比べてどの程度の明るさになるかを比較することも必要であった。

1)青色発光ナノ粒子の開発

上記の経緯の下、まずII-VI族の半導体(バルク体)の発光波長を系統的に調べてみると、図2のようであった。ここでは、構成原子が重くなるほど発光波長が長くなるという一般的な法則があることがわかる。今まで、青色発光を得るためには、CdSeが主に用いられてきたが、それ以外には、ZnTeが候補として存在することがわかる。

|

|

図2.II-VI族半導体(バルク体)の種類と発光波長。

|

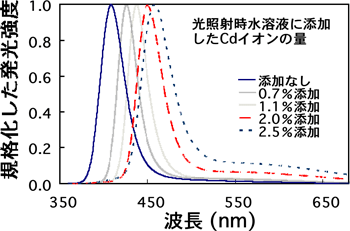

そこで、まずZnTeを用いて実験したが、反応条件の設定が難しく、また、学会でもこれまであまり良い成果が報告されていないことがわかった。一方、ZnSeについては、合成後の光照射により、発光効率が上昇することが最近報告されていた。われわれは、ZnSeに微少量のCdやTeを加えると発光波長が長くなることを見出した。これは図2に示した一般則により、重い元素が入ると発光が長波長に移動するためである。例えば、図3に示したように、ZnSe作製後の溶液を光照射する時にCdを僅かに加えることで、発光ピーク波長を450 nm の青色付近に移動させることが出来る。今回、Cdを用いず、その替わりにTeを適量、添加しさらに表面をSで被覆することで発光ピーク位置を450-460 nmの青色領域にシフトさせることに成功した。作製したナノ粒子の発光効率は30%程度であり、カドミウム含有材料の効率(50%前後)には及ばないものの、十分に明るい発光が得られた。合成されたナノ粒子の内部構造は、図1の左に示した通りであり、カドミウムを全く含んでいない。溶液のままでは不安定なので、これを今までの方法によりガラス中に分散、固定させると、図1の中および右に示したガラス蛍光体が得られる。

|

|

図3.ZnSe作製後の水溶液に添加するCdイオンの量と光照射処理による発光ピークの変化

|

2)自己組織化を用いた高濃度分散ガラス薄膜作製技術の開発

バルク体(目で見える大きさの塊)のガラス蛍光体では、ナノ粒子の分散濃度を上げようとすると、作製時に撹拌する際に凝集が起こる。このため、分散濃度の上限はおよそ10-5モル/リットルのオーダーであった。このため、輝度を上げるためにはさらなる工夫が必要であった。

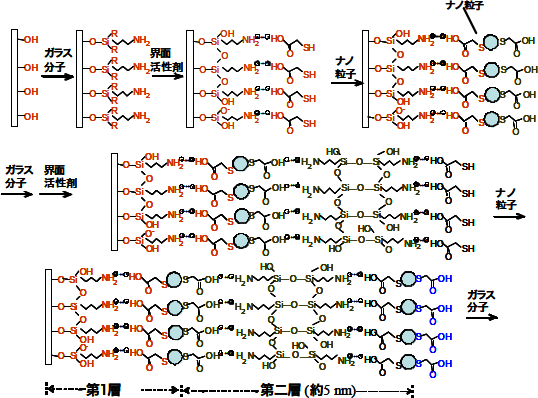

バルク体作製の研究から、ガラスの元になる分子としてナノ粒子の表面にある界面活性剤と馴染みやすいアミノ基(NH2基)を持ったものを用い、さらに、基板上に一層ずつガラス層とナノ粒子層を積み重ねていく方法を試みた。

その結果、図4に示したようにナノ粒子と単層のガラス膜が1層ずつ積み重なった薄膜を形成させることに成功した。1回のプロセスごとに5 nmずつ膜厚が厚くなった。この作製方法では攪拌の必要がないためにナノ粒子の分散濃度は非常に高くできる。作製条件によっては、分散濃度は10-2モル/リットルに達しており、これは、ナノ粒子同士の間で励起エネルギーのやり取りが起こって蛍光強度が頭打ちとなる濃度にほぼ近い。つまり、極限に近い高い分散濃度を達成できた。ナノ粒子の発光効率は24%程度になり、十分に明るい発光が得られる。また、基板表面に撥水性のインクを塗る等して親和性を変えると、所望の位置にだけナノ粒子をコートすることで微細なパターンを作ることもできた。

|

|

図4.自己組織化を用いた高濃度分散ガラス薄膜作製の模式図

|

3)性能比較

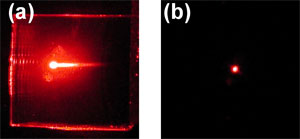

次に、作製したガラス薄膜の発光輝度を現行の蛍光体と比較した。励起光源の制約から赤色発光のナノ粒子を用いて厚み39nmのガラス薄膜を作製した。一方、現行の蛍光体としては、化成オプトニクス製P22-RE3を用いた。この蛍光体は、白色LED作製の候補となっている典型的な赤色蛍光体である。この蛍光体の平均の粒子径は数ミクロンであるので、0.1ミリ厚に固めてから輝度を測定し、それを39 nm厚の場合に換算するためにフィルターを入れて比較した。その結果を、図5に示す。

|

|

図5.ナノ粒子分散ガラス薄膜(a)と現行蛍光体(b)の輝度の比較。同じ励起光源を用い、同じ膜厚にしたときに換算して比較。

|

この図で示された通り、同じ厚みの場合はガラス薄膜は現行の蛍光体よりも高い輝度を示す。例えば紫外光の365 nm で励起した場合には、同じ膜厚の場合には約30倍の輝度が得られると計算された。このようにナノ粒子分散ガラス薄膜は、薄くて狭い領域から強い蛍光を得るのに適しており、今後、LEDの出力がさらに上がった場合に、照明やディスプレイに用いられると期待される。

薄くても高い発光輝度が得られることを利用して、LEDを用いた照明、ディスプレイへ応用するべく、いくつかのメーカーとの連携を図る計画である。