独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)エレクトロニクス研究部門【部門長 和田 敏美】先端シリコンデバイスグループ 遠藤 和彦 研究員らと、国立大学法人 東北大学【総長 吉本 高志】(以下「東北大学」という)流体科学研究所の 寒川 誠二 教授は共同で、シリコン基板に損傷を与えない中性粒子ビームを使って、超高集積が可能な起立型ダブルゲートMOSトランジスタの特性向上に初めて成功した。

半導体産業は世界的な競争のもと、新材料の導入や微細化研究が盛んである。特にシリコンは半導体産業の最大の牽引車であり、国際競争を勝ち抜くために、その高性能化の研究は極めて重要である。集積回路の高性能化には回路の微細化が不可欠であるが、現在の2次元平面的広がりを必要とする素子技術では、微細化した回路素子からのリーク電流による発熱が大きくなり過ぎて、技術世代32ナノメートル以降の超高集積回路の実現は難しいとされている。

これまで産総研では、この技術の壁を打ち破るため、発熱の原因となるリークを抑え、高集積が可能な3次元的構造の起立型ダブルゲートMOSトランジスタの開発を進めてきた。今回、東北大学 寒川 教授の開発した中性粒子ビームによるダメージのないエッチング技術と、産総研のトランジスタ技術を融合させることで、超高集積が可能な起立型ダブルゲートMOSトランジスタを実現した。試作したトランジスタはエッチング表面の平坦性が1ナノメータ以下であり、電子移動度も大きく、従来の加工技術と比べ、性能が約30%特性向上することを確認した。これは、2013年以降とされている、技術世代32ナノメートル以降の極微細回路技術の見通しも得られたことを意味する。

|

|

|

|

|

試作した起立型ダブルゲートMOSトランジスタ

|

本成果は、12月5日~7日に米国ワシントンDCで開催される国際電子デバイス会議(2005 IEDM: 2005 International Electron Device Meeting)で12月7日に発表された。

2013年以降に実用化されることが期待されている32ナノメートル・ノードの集積回路の場合、通常のプレーナー(平面)型バルクMOSトランジスタでは、動作オフ時のリーク電流を完全に遮断することが極めて難しくなるため、超高集積に限界があるとされる。そこで、起立したチャネルを持った、ダブルゲートMOSトランジスタのような3次元構造の素子が有望視され、世界的規模で開発が行われている。産総研では、世界に先駆け超高集積に適したXMOSと呼ばれるダブルゲートMOSトランジスタの提案(1984年)を行い、原理実証を行うと共に、最近では作製が比較的容易な3次元構造の起立型ダブルゲートMOSトランジスタの開発を進めてきた。しかし、3次元構造を有する起立チャンネルは、従来のプラズマエッチングによっては加工時のダメージや加工形状異常を受け易く、加工面が荒れる等で、極微細化に大きな障害を抱えていた。このような背景の下、極微細加工の課題を解決することが強く求められていた。

産総研は、旧電総研時代(1984年)に、XMOSと名付けられたダブルゲートMOSトランジスタを提案し、更にゲートを3次元立体構造にした起立型ダブルゲートMOSトランジスタへと研究を進展させてきた。この起立型ダブルゲートMOSトランジスタは、複数のゲートを正確に対向させることが容易で、トランジスタの微細化限界を打破できる究極の極微細構造トランジスタとして世界中で注目されている。しかし、これまで一般的に使用されてきたプラズマエッチング技術による微細加工では、加工表面を荒らすため極微細加工が難しく、その解決法を模索していた。

一方、東北大学 寒川 教授は、早くからプラズマエッチングのプラズマダメージや加工形状異常などの欠点に気づき、プラズマを電気的に中性化し、中性粒子ビームを使ったエッチングの研究を進めていた。そこで、負イオンを用いて効率の良い実用的な中性粒子ビーム生成技術を確立させ、シリコン基板を傷つけないソフトな中性粒子ビームによるエッチング技術の開発に成功した。

産総研と東北大学は、これらの技術を融合させて、中性粒子ビーム技術を新規に起立型(今回はフィン型と通称されるもの)ダブルゲートMOSトランジスタ作製に適用することを試みた。

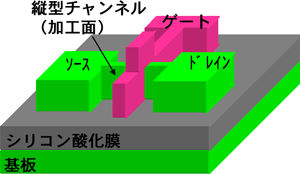

今回試作した起立型ダブルゲートMOSトランジスタの概略図を図1に示す。このトランジスタはチャンネルがシリコン基板に垂直にそそり立つ3次元構造(フィン構造)になっている。従来のプラズマエッチングでは、この極微細なフィン構造部を高エネルギーのプラズマやプラズマから発生する有害な紫外光照射が傷つける等で、極微細かつ高性能なトランジスタを実現できなかった。今回、産総研と東北大学は、電気的に中性で、しかも運動エネルギーの小さいソフトな中性粒子ビーム技術を、起立型ダブルゲートMOSトランジスタの作製に適用し、トランジスタの動作に世界で初めて成功した。

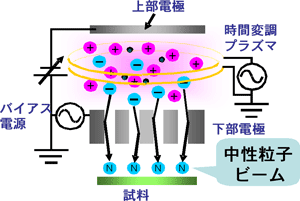

図2は今回の試作に用いた中性粒子ビーム発生装置の概略を示したものである。時間変調塩素プラズマにより、塩素の負イオンを効率よく発生させ、加速した負イオンを下部電極であるカーボンプレートで効率よく中性化し、基板に照射する。またバイアス電圧を制御することで粒子の運動エネルギーも自在に調整することができる。これにより、シリコン基板を全く傷つけずに、自由にエッチングすることが可能になり、極微細な3次元構造体であるフィン部分の作製に成功した。

図1 起立型ダブルゲートMOSトランジスタの模式図(このタイプはフィン型とも呼ばれている)

|

|

図2 中性粒子ビーム発生装置

|

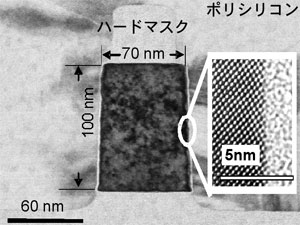

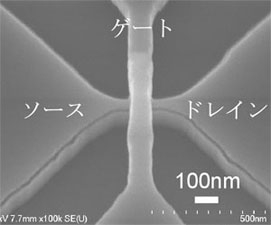

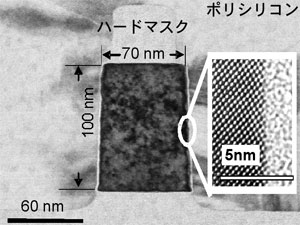

図3は実際に試作した起立型ダブルゲートMOSトランジスタのSEM写真を示したものである。また、図4は試作したトランジスタのチャネル部分の断面のTEM写真である。この写真中の拡大写真にあるように、電子が通るチャネルが原子レベル(黒い丸がシリコン原子)で平坦になっており、シリコン基板を殆ど傷つけずに加工していることが分かる。

図3 作成した起立型ダブルゲートMOSトランジスタのSEM写真

|

|

図4 チャンネル断面のTEM写真

|

図5は試作したトランジスタのチャンネル内電子移動度を求めたものである。チャンネル内の電子の動きやすさを表す電子移動度は、トランジスタ性能を表す大切な指標であり、この値が大きければ、性能を落さずに低電圧でトランジスタを動作できる。低電圧で動作すると超高集積回路で問題になっている素子の発熱を小さくできるため、チャンネル内電子移動度は重要な指標の一つである。

今回試作したトランジスタは、従来のトランジスタに比べて、電子移動度が約30%(黒線と赤線のピーク値の差)向上しており、電子移動度の理想値にほぼ近い値を達成できていることが分かる。これは、実現が難しいとされていた32ナノメートル・ノードのデバイス作製に立ちはだかる壁を打ち壊すことを意味し、超高集積化に解決の糸口が見えたことを意味している。

|

|

|

図5 中性粒子ビームエッチングによる今回のトランジスタと、プラズマエッチングによる従来のトランジスタの反転電荷の関数としての電子移動度の比較。約30%の向上(ピーク値)が見られ、理想値に近い値が得られている |

|

|

|

|

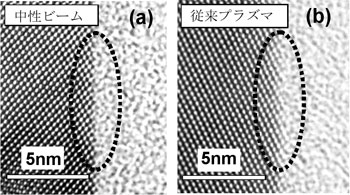

図6 エッチング後のシリコン側壁の断面TEM写真

|

今回、このように電子移動度が改善できた理由は、図6に示すように、従来のプラズマエッチングに比べて、エッチング後のチャンネル表面を原子レベルで平坦にできたためである。チャンネルを原子レベルで平坦にできれば、電子は散乱することなくチャンネル内を移動できるので、電子移動度が大きく改善されたと考えている。

中性粒子ビームは、シリコン基板表面に欠陥を作らず、表面の平坦性も1ナノメートル以下と極めて優れている究極のダメージレス加工であり、また従来から使用されているプラズマエッチング装置を発展させたものであるので、その大型化や量産対応も容易である。また、試作した極微細な起立型ダブルゲートMOSトランジスタも理論通りの高性能特性を示したので、技術的に難しいとされていた32ナノメートル以降の超微細デバイスの開発に向けて大きく前進できたと言える。今後、この極微細加工技術を基に、国際競争が激しい半導体産業の中で、我が国が再びトップランナーに立てるように研究を続ける予定である。