独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)ヒューマンストレスシグナル研究センター【センター長 二木 鋭雄】と、独立行政法人 国立環境研究所【理事長 合志 陽一】内分泌かく乱化学物質及びダイオキシン類のリスク評価と管理プロジェクト【代表 森田 昌敏】は、脳に影響を及ぼす環境化学物質を高精度に特定することのできるスクリーニング技術の開発に成功した。

近年、樹脂関連化学物質や、プラスチック可塑剤、農薬など、環境中に存在する化学物質が生体に及ぼす影響が注目されるようになってきた。このうち、動物の生殖機能に関する内分泌をかく乱するものが多数見いだされており、これらは、内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)と呼ばれている。このため、これまでは、環境化学物質が動物の生殖器に及ぼす影響を中心に研究が進められてきた。しかし、最近になり、環境中に存在する化学物質が心の病気を引き起こす可能性についても懸念され始めており、環境化学物質の中からこれらの危険因子を容易に特定する方法が求められていた。

今回開発したスクリーニング技術の特徴は、環境化学物質を幼若期ラットに投与した後、行動量を測定するといった簡便な方法により、これまで評価が難しかった心の病気に関わる可能性が高い化学物質を見いだすものである。化学物質の評価では、一般的には、妊娠ラットに化学物質を摂取させ、仔ラットへの影響を調べるという手法がとられているが、母体に生じる変化の影響など、その機構は複雑であるため、脳に及ぼす影響を評価することは困難であった。

当スクリーニング技術は、心の病気のうち自閉症を含む広汎性発達障害(PDD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)などの脳の発達障害に関与すると考えられる物質について、高精度に特定することに有効である。産総研らの研究グループでは、対象となる化学物質を直接投与したラットと、脳の発達障害モデルラットの行動科学的解析及び脳の組織学的解析を行うことで、脳の発達に影響を与える可能性がある化学物質に関する知見を得ており、その有効性が実証されている。

今後、今回開発した技術の応用により、脳の発達に影響を及ぼす化学物質の規制基準の策定に資するばかりでなく、より良い化学物質の創製や心の病気の予防・治療に有効な新薬の開発に貢献するものと期待される。

現代生活で我々が化学物質の恩恵に浴していることは疑いのない事実である。しかし、最近、環境中に存在する化学物質が生体に及ぼす影響について盛んに研究されるようになり、いろいろな不都合があることも分かってきた。

一方、心の病気が社会的に注目されるようになってきた。自閉症を含むPDDやADHDは、その場にふさわしくない多動性、衝動性、不注意、コミュニケーションの困難さなどを特徴とし、特に幼児期~学童期に多動性障害を示す。これらの中枢神経系疾患群は脳の発達障害といわれているが、その原因は不明であり、残念ながら治療法は確立されていない。

現在、環境化学物質が心の病気を引き起こす可能性が懸念され始めているものの、中枢神経系疾患のメカニズムがよく分かっていないため、環境化学物質の中から危険因子を見いだすのは容易なことではなく、高精度かつ簡便なスクリーニング技術が求められていた。

今回導入された幼若期ラットの脳に環境化学物質を直接投与するという実験手法は、現在、他機関では行われていない。

一般的に行われている妊娠ラットへ化学物質を投与した場合に生じる仔ラットの変化を調べる手法の方が、実際に自然界で起こっていることに近いと考えられる。しかし、この場合、仔ラットに移行した化学物質による影響と母体に生じた種々の変化による影響が複合したものであり、仔ラットに認められる変化の原因が極めて複雑なものであることは明白である。

産総研らの研究グループでは、環境化学物質を仔ラットの脳に投与した後の変化を行動科学的・組織学的に解析しており、その結果得られた知見は、化学物質が脳に直接作用した場合の神経毒性として科学的に意義のあるものと考えられる。研究グループでは、こうした基礎的データを蓄積していくことが、化学物質の妊娠ラットへの投与による影響を解明する鍵を握るものと考えている。また、化学物質の仔ラットへの移行性を明らかにしつつ解析を行うことが重要であると考えている。

実際にこの技術を用いて、環境化学物質ストレスが心の病気に関与している可能性を調べるため、環境化学物質が実験動物(ラット)の脳に及ぼす影響を解析した。

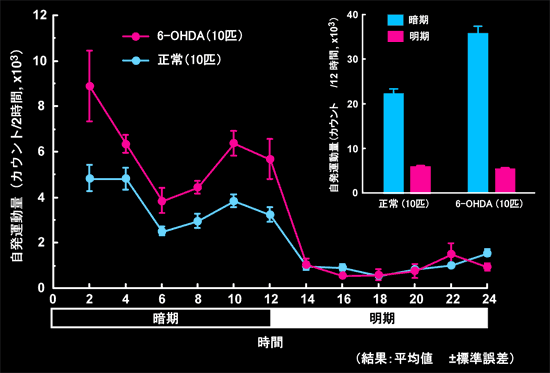

今回、脳の発達障害患者に認められる多動性障害との関連を考え、自発運動に重要な役割を果たしているドーパミン神経に及ぼす影響を中心に解析した。比較対照として、神経毒の一つである6-ヒドロキシドーパミン(6-OHDA)によってドーパミン神経の発達を阻害した多動性障害モデルラットを用いた【図1】。

ラットの運動量の測定は、防音箱、センサー、行動量をデジタル信号に変換するインターフェースから構成される自発運動量測定システムを用いて行った【写真1】。

防音箱(12時間毎に明期/暗期となり、雑音が聞こえない実験用の箱で、餌や水は自由に摂取できるようにしてある。)の中のラットの動きは、防音箱の天井部に装備されたセンサーに捕えられ、その信号はインターフェースにより動いた回数としてデジタル信号に変換される。得られた信号はパソコンを用いて解析した。

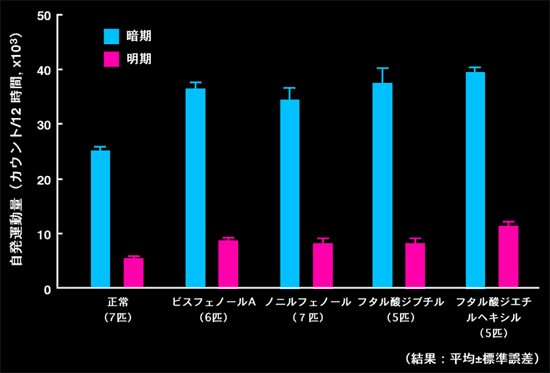

環境化学物質を生後5日齢のラット脳に投与した後、ヒトの学童期に相当する4-5週齢で自発運動量を測定したところ、フェノール類、フタル酸エステル類のいくつかは、6-OHDAと同様に自発運動量を増加させた【図2】。用量としては、例えばビスフェノールAの場合、0.2µg(マイクログラム、1µgは100万分の1g)という微量でラットは有意な多動を示した【図3】。

また、脳の組織学的解析から、ビスフェノールA、ノニルフェノール、p-オクチルフェノールなどはドーパミン神経の発達を阻害することが分かった【写真2、3】。

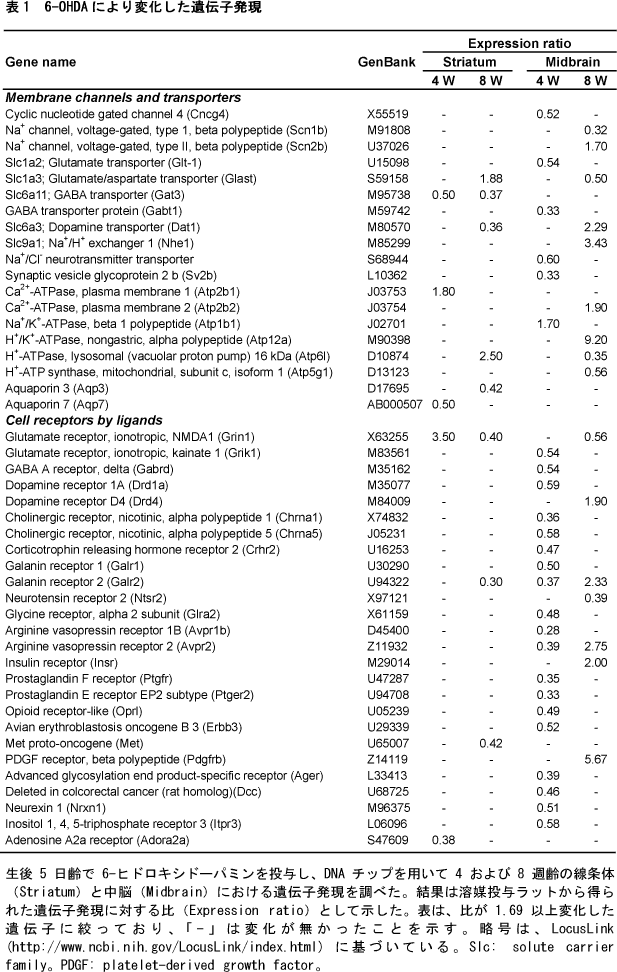

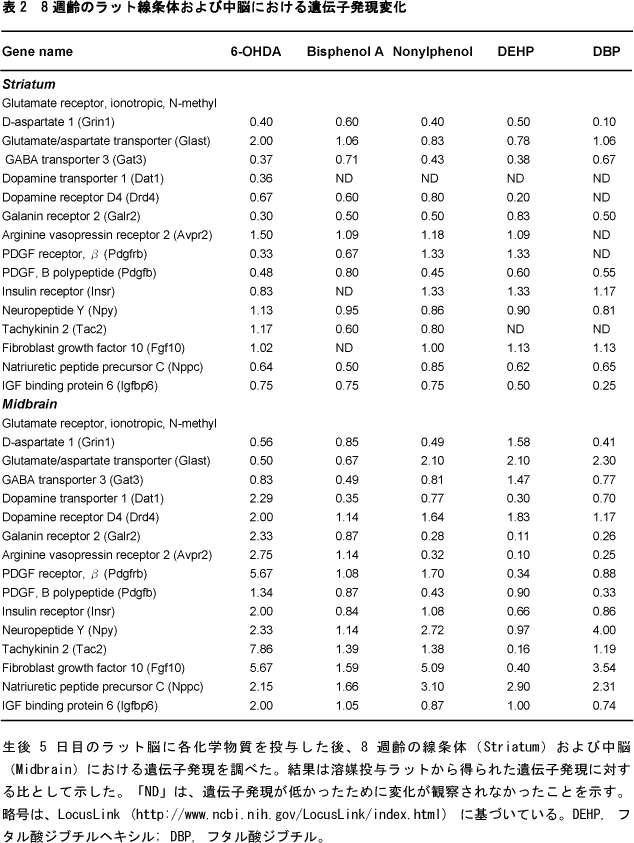

さらに、DNAチップを用いて脳内の遺伝子発現を網羅的に調べたところ、6-OHDAによるモデルラットの場合、多動になる時期(4週齢)にはグルタミン酸受容体の一種であるNMDA受容体遺伝子の発現量が増えており、その後(8週齢)はグルタミン酸トランスポーター、ドーパミントランスポーター及びドーパミンD4受容体などの遺伝子発現亢進が認められた【表1】。しかし、環境化学物質による多動ラットの遺伝子発現変化は多動性障害モデルラットと異なるパターンを示し、化学物質によるばらつきも大きかった【表2】。

このことから、環境化学物質は、ドーパミン神経だけでなくノルアドレナリン神経やセロトニン神経など多種類の神経に対して毒性を示すものと考えられる。

環境化学物質の評価試験は、ほとんどの場合、妊娠ラットに化学物質を摂取させた後の仔ラットを調べるといった方法が取られている。しかし、現時点では環境化学物質の仔ラット脳への移行性が不明であるため、産総研らの研究グループでは、脳へ直接投与した場合の影響についての基礎データを蓄積している段階である。

当スクリーニング技術を用いた研究で環境化学物質に神経毒性が認められたからといって、短絡的にその化学物質をヒトの疾患の原因であるとはいえない。今後、環境化学物質の脳への移行性を含めた詳細な検討を行う必要がある。しかしながら、当技術は実験動物の行動異常を指標にしていることから、神経毒性を有する環境化学物質を見いだすための有効なスクリーニング技術として期待される。

|

|

写真1 自発運動量測定システムの構成

|

|

|

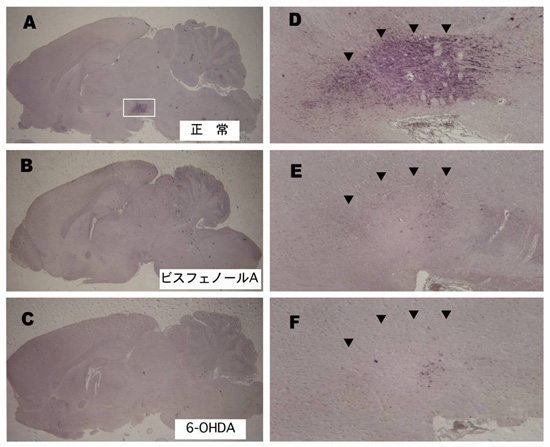

写真2 ビスフェノールA、6-ヒドロキシドーパミン投与後のチロシン水酸化酵素免疫活性

|

|

生後5日目のラット脳に溶媒(A, D)、ビスフェノールA(B, E)、及び6-OHDA(C, F)を投与した。8週齢で脳を摘出し、抗チロシン水酸化酵素(TH)抗体を用いて免疫組織化学染色を行った。D, E, FはAに四角で示す部位(中脳)を拡大したもの。溶媒を投与した正常動物では中脳腹側部(黒質及び腹側被蓋野)のドーパミン神経が濃く染まっている(D, 矢印)。ビスフェノールAは6-OHDAと同様にTH免疫活性を低下させた(E及びF, 矢印)。この結果は、ドーパミン神経の発達が阻害されていることを示す。

|

|

|

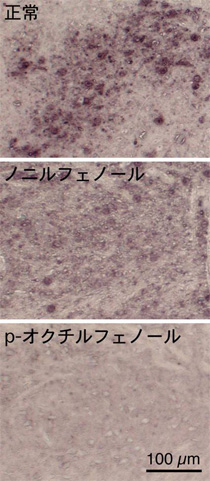

写真3 ノニルフェノール、p-オクチルフェノール投与後のチロシン水酸化酵素免疫活性

|

|

生後5日目のラット脳にノニルフェノール及びp-オクチルフェノールを投与し、8週齢で抗TH抗体を用いて免疫組織化学染色を行った。写真は、中脳腹側部を示す。両化学物質ともにTH免疫活性を低下させていることから、ドーパミン神経の発達が阻害されたと考えられる。

|

|

|

図1 6-ヒドロキシドーパミンがラットの自発運動量に及ぼす影響

|

|

生後5日目のラット脳に6-ヒドロキシドーパミン(6-OHDA)を投与した後、4-5週齢の自発運動量を測定した。測定は12時間/12時間の明暗条件下で行い、各点は2時間毎の運動量を示す。12時間毎の運動量を比較するため、右上に棒グラフを示す。ラットは夜行性であるため、暗期の活動性が明期に比べて高いが、6-OHDA投与ラットの自発運動量は、6-OHDAの溶媒を投与した正常動物に比し、暗期で有意に増加した。明期では両グループ間に差は認められなかった。

|

|

|

図2 環境化学物質がラットの自発運動量に及ぼす影響

|

生後5日目のラット脳に環境化学物質を投与した後、4-5週齢の自発運動量を測定した。測定は、12時間/12時間の明暗条件下で行い、図の各カラムは12時間毎の運動量を示す。環境化学物質であるビスフェノールA、ノニルフェノール、フタル酸ブチル、フタル酸ジエチルヘキシル投与後の自発運動量は、環境化学物質の溶媒を投与した正常動物に比し、暗期及び明期において有意な増加を示した。明期での過活動は、6-OHDAによるドーパミン神経の発達阻害では認められなかったものであり、明期における入眠困難が示唆される。

|

|

|

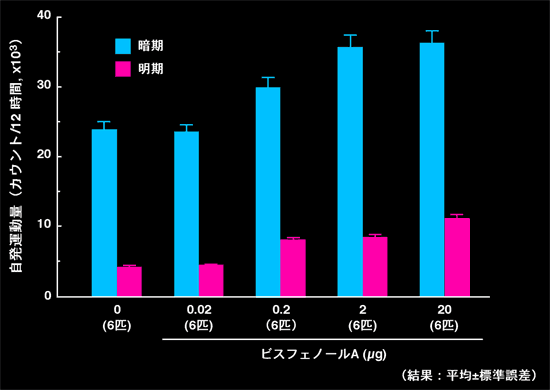

図3 ビスフェノールAがラットの自発運動量に及ぼす影響

|

生後5日目のラット脳にビスフェノールAを投与した後、4-5週齢の自発運動量を測定した。測定は、12時間/12時間の明暗条件下で行い、図の各カラムは12時間毎の運動量を示す。ビスフェノールAを0.2µg以上投与した場合、自発運動量は暗期及び明期において有意に増加した。結果から、ビスフェノールAは用量依存的に行動量を増加させることが分る。

|

|

|

|

|

幼若期の脳は脆弱であることから、化学物質による神経毒性が顕著に現れる可能性は否定出来ない。最近では、高齢化社会を反映して、脳梗塞・心筋梗塞などによる血管性痴呆やアルツハイマー病及びパーキンソン病などの神経変性疾患も社会的に大きな問題になっている。これらの疾患は神経細胞死によるものであるが、その原因は不明である。産総研らの研究グループでは成熟ラットに化学物質を投与した場合の影響も調べており、現在、パーキンソン病モデル動物と同様な神経細胞死を生じさせる化学物質を数種見いだしている。今後、さらに研究を進め、神経変性疾患に関わる可能性が高い化学物質のスクリーニング技術の開発を目指す。