独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という) 計算科学研究部門【部門長 池庄司 民夫】と超臨界流体研究センター【センター長 新井 邦夫】は、国立大学法人 筑波大学 数理物質科学研究科【研究科長 細見 彰】及びナノサイエンス特別プロジェクト【プロジェクト長 押山 淳】、チューリッヒ工科大学 化学応用生物化学科 USI-Luganoキャンパス計算科学グループ【代表 Parrinello Michele】と、超臨界水中では濃硫酸を使うことなく、シクロヘキサノンオキシムからε-カプロラクタムを生成するベックマン転位反応の機構が、超臨界水の特異な密度特性(液体でもガスでもない中間の密度とその揺らぎ)のために起こる不完全な水素結合ネットワークにあることを、第一原理分子動力学を用いた計算シミュレーションにより、世界ではじめて解明した。このような反応機構は、これまで実験的に見いだされた超臨界水中の他の特異な反応(強酸や強アルカリを必要とする種々の反応が、超臨界水中では添加物なしに進む)にも適用可能である。

ナイロンの原料であるε-カプロラクタムは、工業的には濃硫酸を用いてシクロヘキサノンオキシムのベックマン転位反応により合成されているが、超臨界水中では、濃硫酸を使うことなく、ベックマン転位反応が起こることが産総研 超臨界流体研究センターにより見いだされている。しかし、その反応機構には不明なことが多く、生産に最適な条件を見いだすのが、困難であった。

第一原理分子動力学を用いた計算シミュレーションの結果、超臨界水と同じ温度400℃でありながら、密度が1g/cm3の水の中では、水素イオンは水分子に取り囲まれ完全な水素結合ネットワークにより安定しており、ε-カプロラクタムを生成する反応は起こらなかった。一方、密度0.7g/cm3の超臨界水中(温度400℃)では、水素結合ネットワークが十分に発達しておらず、水素イオンはより少ない水分子で取り囲まれている。その結果、水素イオンは活性の高い状態になり、シクロヘキサノンオキシムと反応し、ε-カプロラクタムが得られた。このことから、超臨界水中でのε-カプロラクタムの生成については、超臨界水の特異な密度特性のために起こる不完全な水素結合ネットワークにあることが明らかとなった。

今回の計算シミュレーションにより、これまでの工業的に一般的な濃硫酸を用いたε-カプロラクタムの合成法が、超臨界水中での合成反応に置き換わる可能性がさらに大きくなった。また、今回の計算手法である第一原理分子動力学を用いることにより、高温高圧で危険性のある実験が必要な超臨界状態の種々の化学的性質が、このような危険性なく予測可能であることが明らかとなった。

※ 本研究成果は、米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」(2004年6月2日号)に掲載される予定である。また、同誌のウェブサイト(4月28日付)でオンライン発表された。

ナイロンの原料であるε-カプロラクタムは工業用には主に、濃硫酸を用いてシクロヘキサノンオキシムのベックマン転位反応により大量に合成されている。しかし、その製造工程において硫安(硫酸アンモニウム)が大量に副成する。硫安は有害ではないが、廃棄場所に困るほどに生成する。また、高温の濃硫酸を使う必要があるため、環境負荷低減、安全性の観点から、濃硫酸を使わないε-カプロラクタムの合成方法が以前から求められていた。

産総研 超臨界流体研究センターの 生島 豊 副研究センター長らは、超臨界水中においては濃硫酸を使うことなく、シクロヘキサノンオキシムからε-カプロラクタムが生成するベックマン転位反応が起こることを見いだした。

しかし、その反応機構については、これまで十分には解明されていなかったため、生産最適条件の設定、新たな反応の探索に支障があった。超臨界状態は高温高圧のため、実験は困難であるが、計算シミュレーションには、そのような状態でも計算時間の問題があるものの容易に計算により解析できるメリットがある。このため、計算シミュレーションを用いた超臨界状態での反応機構解明の研究を行った。

(1) 水素結合ネットワークと反応性

計算シミュレーションには、水分子と反応する分子の動きをピコ秒(1

ピコ秒:10

-12秒)のオーダーで第一原理から計算できる第一原理分子動力学法(

Car-Parrinello法)を用いた。この方法は計算負荷が非常に高いので、水分子60個の中に、原料のシクロヘキサノンオキシム1分子と反応を起こさせるための水素イオン1個を入れて温度400℃に設定して、数ピコ秒の反応時間の計算を行った。日本シリコングラフィクス(SGI)製

Originのコンピュータ(40cpuを使用)を用いて、数週間(1ピコ秒のシミュレーションに約3日)の計算時間が必要である。

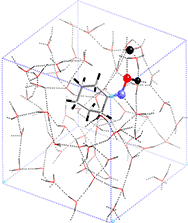

計算シミュレーションの解析の結果、まず超臨界水(温度400℃、密度0.3~ 0.7g/cm

3)の基本的な性質として、水素結合ネットワークはゼロではないが十分には発達していないことがわかった。すなわち、超臨界水と同じ温度400℃であるが密度1g/cm

3の

亜臨界相当の水(温度400℃、密度1g/cm

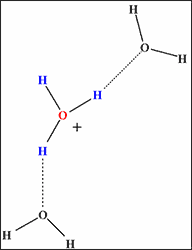

3の水は厳密に言えば超臨界水であるが、ここでは便宜上、亜臨界相当という。)の中では、水素イオンは水分子に取り囲まれ完全な水素結合ネットワークにより安定しており(図1b)、ε-カプロラクタムを生成する反応に導くことはなかった。一方、密度0.7g/cm

3の超臨界水中(温度400℃)では、水素結合ネットワークが十分に発達しておらず、水素イオンはより少ない水分子で取り囲まれている(図1a)。その結果、水素イオンは活性の高い状態になり、シクロヘキサノンオキシムと反応し、ε-カプロラクタムが得られることがわかった。これが通常の濃硫酸を用いてε-カプロラクタムを合成する際の濃硫酸(強酸)における、活性の高い水素イオンの役割をすると考えられる。

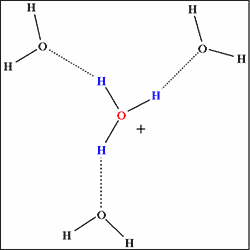

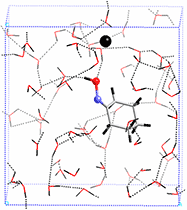

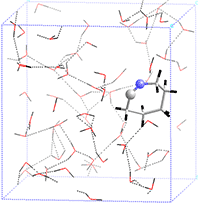

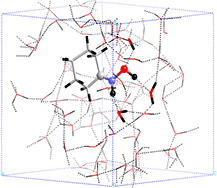

実際に、温度400℃、密度0.7g/cm

3でシミュレーションを行うと、シクロヘキサノンオキシムは水素イオンと1ピコ秒以内に反応して、中間体を経て最終的にε-カプロラクタムが得られた(図2a)。しかし、同じ温度でも密度1.0 g/cm

3では、3.4ピコ秒たっても何も反応しなかった(図2b)。温度400℃で密度1.0g/cm

3という状態では高圧のため実験は困難であるが、亜臨界状態というやや温度・圧力が低く密度が1.0g/cm

3に近い状態では、ε-カプロラクタムは得られないことが実験的に知られている(加水分解してシクロヘキサノンが生成する)。

|

|

|

a) 超臨界水中

(ネットワークが不完全)

|

b) 液体水中

(完全な水素結合ネットワークの中にいる)

|

|

図1 水素イオン(水和した形H3O+)の周りの水素結合ネットワーク

|

|

|

|

|

|

a) 超臨界水中(密度0.7g/cm3)初期

|

0.9ピコ秒後:反応が進んでいる

|

|

|

|

|

b) 亜臨界相当(密度1g/cm3)初期

|

3.4ピコ秒後:反応が進んでいない

|

|

図2 水素イオンを1個入れた時の計算シミュレーションによる化学反応

|

|

(黒丸:水素イオン、赤丸:酸素原子、青丸:窒素原子、灰色:炭素原子同士の結合、黒:水素原子の結合、点線:水素結合。水分子(60個)は赤と黒の線で示している。シクロへキサノンオキシム分子(1個)は分子の形で示している。)

|

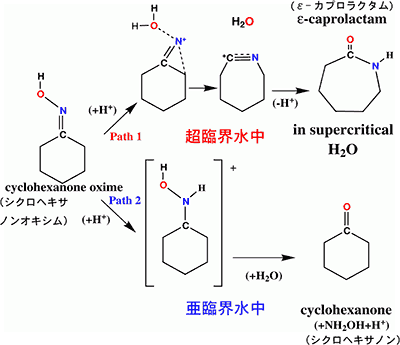

(2) 反応の選択性

超臨界水と亜臨界相当の水で、異なる反応が起こるもう一つの原因もわかった。通常の水の密度1g/cm

3の中では、分子はどこも水分子に取り囲まれている。しかし、超臨界水中では密度が低いため、必ずしもどこにでも水分子があるのでなく(この密度の揺らぎ(不均一性)が超臨界状態の特徴)、ある部分は、水分子に取り囲まれないでドライな状態にある。シクロヘキサノンオキシムの窒素原子Nは、超臨界水中でドライであり、水素イオンは近づけないが(水素イオンは水分子を伝わって近づく)、酸素原子はウェットであり、前述のように水素イオンと反応して最終的にε-カプロラクタムが生成される。一方、亜臨界相当の密度1g/cm

3水では、どこも水分子に取り囲まれてウェットであり、水素イオンはシクロヘキサノンオキシムの窒素原子Nと相互作用する。その結果、亜臨界相当の水では加水分解してシクロヘキサノンが生成すると考えられる。(酸素原子もウェットであり、水素イオンは近づけるが、水素イオンの交換反応がおこり、ε-カプロラクタムを生成しない。)

(3) 超臨界状態の必要性

超臨界水の0.3~ 0.7g/cm

3という密度が重要である。そのような状態は臨界温度以下では達成できない(必ず、密度1g/cm

3の水と気体に分離する)。そのため、ベックマン転位反応を水中で起こさせるためには超臨界という状態が必須である。超臨界状態では、分子が均一に分散しているのではなく、小さな塊(クラスター)になって分散しているという特徴的な構造(クラスターは、時間的に揺らいでおり、水素イオンの安定領域と不安定領域ができる。)も、今回の超臨界水中の反応に重要である。

(4) 反応のまとめ

超臨界水中では、密度が低いために水素結合ネットワークが十分に発達しておらず、水素イオンの活性が高いので、シクロヘキサノンオキシムの酸素原子と反応して、プラス1価の中間体となる。最終的には水分子を介した水素移動でε-カプロラクタムが生成する。亜臨界相当の水の中では、密度が高いので、完全な水素結合ネットワークにより水素イオンは安定化しており、通常の酸アルカリ反応と同様に、窒素と相互作用して、シクロヘキサノンに加水分解すると考えられる。

|

|

図3 反応のまとめ

|

-

path1(超臨界水中の反応):酸素原子Oの周りに水がある(ウェット)ので、水素イオンがジャンプしてきて、Oをアタックする。窒素原子Nの周りには水はない(ドライ)ので、反応しない。

-

path2(亜臨界相当での反応):OもNもウェットであるが、安定な水素イオンがNをアタックする。(Oは安定な水素イオンとは反応しない。)

|

今後は、超臨界水を用いた、ナイロンの原料であるε-カプロラクタムを合成する反応場として利用するために、種々の条件での計算を行い、工業的に最適な操業条件を検討する。また、最近見いだされている触媒やイオン性流体で起こるベックマン反応の機構を解明して、さらにマイルドな環境でベックマン反応が起こる条件を探索する予定である。