独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)光技術研究部門【部門長 渡辺 正信】は、神戸大学【学長 野上 智行】と共同で、タンパク質を構成するアミノ酸などの生体高分子の立体構造測定へ適用するための円偏光二色性測定技術を、140nm(1ナノメートル:10億分の1メートル)より短波長の真空紫外領域で実用化することに世界で初めて成功した。これは産総研独自の交流偏光変調可能な偏光アンジュレータから得られる放射光を利用した画期的成果である。

本技術によって、従来、不可能であった真空紫外領域における円偏光二色性の測定が可能となり、生体高分子の立体構造決定や、薬害を無くすためのキラル医薬品の開発を加速する技術として期待される。

○ 円偏光二色性は生体高分子の立体構造解析法として広く利用されている。

円偏光二色性測定は、測定試料の偏光による応答の違いを利用した光学的な測定方法である。円偏光二色性は分子の構造による左右円偏光に対する応答の違いにより生じ、生体高分子の立体構造を敏感に反映したスペクトルを示す。円偏光二色性測定はX線結晶構造解析と並んで生体高分子の立体構造を非経験的に決定する事が出来る重要な構造解析法となっている。実際多くの生体高分子の立体構造が円偏光二色性測定によって決定されてきた。現時点での円偏光二色性測定可能波長領域は、赤外、可視、紫外領域だが、真空紫外領域へと拡張する事が出来れば、今まで測定できていた生体高分子については、より詳細な構造が分かるようになり、更に赤外から紫外領域では測定が出来なかった生体高分子、特にタンパク質を構成するアミノ酸などについては測定が可能になる。

○ これまで不可能であった140nmより短波長の真空紫外領域における高感度な円偏光二色性測定が可能になった。

水銀ランプやキセノンランプなどの従来の光源を用いた市販の円二色分散計では短波長側190nm程度までしか測定できなかった。そこで、近年では放射光と偏光変調素子を用いて真空紫外領域での円偏光二色性測定が試みられており、放射光を光源とした真空紫外領域での円偏光二色性測定技術の開発が世界中の放射光施設で競って取り組まれている。しかしこれまでの測定法では、偏光変調素子として透過型のフッ化カルシウムやフッ化マグネシウムを使用していたため、原理的には120nm、実用上140nmより短波長の真空紫外領域での測定は不可能であった。

産総研は、透過型の偏光変調素子を使わずに、光源自体において偏光変調することによる円偏光二色性測定技術を開発し、140nmより短波長の真空紫外領域での円偏光二色性の測定が可能となった。

○ 交流偏光変調可能な偏光アンジュレータを用いて、従来の波長限界を超える波長領域で、真空紫外円偏光二色性スペクトルの測定に成功した。

産総研では、小型電子蓄積リングTERASにおいて、1986年に他機関にない産総研独自構造の交流偏光変調可能な偏光アンジュレータ(放射光光源装置)を開発している。今回、この偏光アンジュレータを利用することによって、従来の透過型偏光変調素子の波長限界を越える短波長領域において、交流的に偏光変調された放射光を用いた円偏光二色性測定技術を開発し、アミノ酸の真空紫外円偏光二色性測定に成功した。これは、透過型の偏光変調素子を使わずに、光源自体で左右円偏光を交流的に発生させる手法である。今回の手法を用いることにより、現時点で既に従来法の限界を超える130nmまでの波長領域での測定に成功している。また、TERASにおいては40nmまでの波長の交流的に偏光変調された放射光を発生することが可能であり、40nmまでの波長の真空紫外領域での円偏光二色性測定を行えることが確実となった。

○ 生体高分子の立体構造測定や反応機構追跡が可能であり、キラルな医薬品の開発にとって重要な分析技術。

薬の働きを詳しく理解するためには、まずその薬が働く相手の分子(タンバク質、核酸など)の立体構造および薬の分子の立体構造を詳しく知る必要がある。薬の作用は、受け手になる生体分子と薬の分子の構造によって決まるといって良い。生体高分子の構造解析は、現在主にX線結晶構造解析法で行われているが、試料を単結晶にする必要があり、大きな分子になるほど測定量と計算量が飛躍的に増大するといった難点がある。円偏光二色性測定による構造解析はX線結晶構造解析に比べて少ない労力で測定・解析が出来る上、特定の波長において円偏光二色性強度の時間変化を記録すれば、分子内の特定の構造に注目して経時変化を追跡する事に対応し、反応機構追跡なども可能となる。円偏光二色性測定は生体高分子の立体構造を知るための有力な手段となり、薬害を無くすためのキラル医薬品の開発に寄与できるものと期待されている。

本研究は、原子力委員会の評価に基づき、文部科学省原子力試験研究費により産総研で実施したものである。

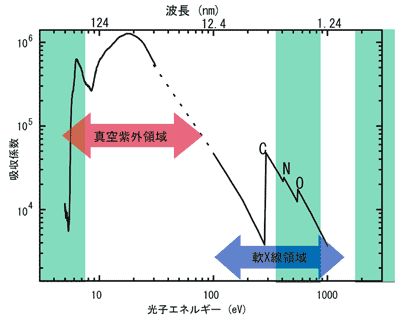

円偏光と物質との相互作用の研究は、放射光技術の発展により新たな局面を迎えている。現時点での円偏光二色性測定が可能な波長領域を【図1】に示す。赤外、可視、紫外から始まった円偏光二色性測定は真空紫外領域に次第に拡大しているが、軟X線領域までには大きなギャップがある。【図1】にはタンパク質を構成するアミノ酸の一つであるフェニルアラニンの光吸収スペクトルも示してある。アミノ酸の光吸収の主要な部分が真空紫外領域にあり、この波長領域において主要な円偏光二色性を示すと考えられている。円偏光二色性は分子の立体構造を敏感に反映し、生体高分子の重要な構造解析法となっているX線結晶構造解析と同様に信頼性が高く、これら二つの方法によって得られた結果はお互いに一致している。実際多くの生体高分子の立体構造が円偏光二色性によって決定されてきた。円偏光二色性測定を真空紫外領域へ拡張することが出来れば、高エネルギー遷移に基づいた構造解析が可能となり、生体高分子についてより詳細かつ新規な情報が得られる。円偏光二色性測定による構造解析は試料の結晶化の必要がない上、X線結晶構造解析に比べて少ない労力で測定・解析が出来るため、詳細な構造データが得られていない生体高分子の構造決定にとても有効な方法と考えられている。このため、放射光と透過型偏光変調素子を用いて真空紫外領域での円偏光二色性測定技術の開発が世界中の放射光施設で競って取り組まれている。しかしこれまでの測定法では、円偏光変調素子として透過型のフッ化カルシウムやフッ化マグネシウムを使用しており、140nm以下の波長において急激な屈折率の変動があり、素子の透過波長限界が120nmであるため、原理的には120nm、実用上140nmより短波長の真空紫外領域での測定は不可能である。

|

|

図1 従来の手法による円二色性測定可能範囲(緑色の部分)とタンパク質を構成するアミノ酸の一つであるフェニルアラニンの吸収スペクトル

|

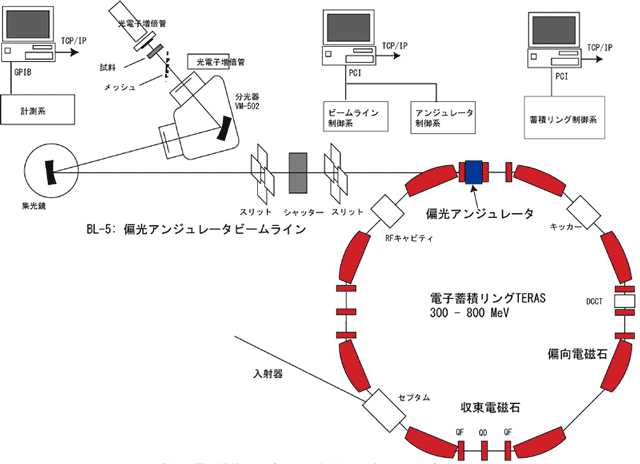

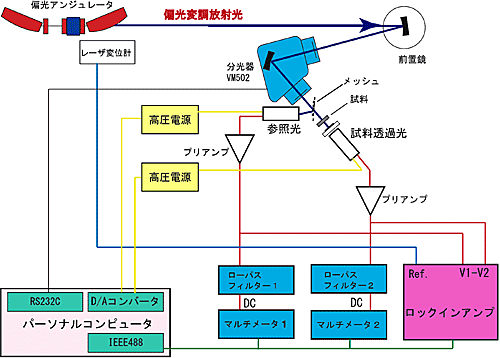

産総研では、小型電子蓄積リングTERAS【図2参照】において、1986年に他機関にない産総研独自構造の交流偏光変調可能な偏光アンジュレータ(放射光光源装置)【図3参照】を開発している。今回、この偏光アンジュレータを利用することによって、従来の透過型偏光変調素子の波長限界を越える短波長領域において、交流的に偏光変調された放射光を用いた円偏光二色性測定技術【図4参照】を開発し、タンパク質を構成するアミノ酸の一つであるアラニン薄膜の真空紫外領域における円偏光二色性の測定に成功した。これは、透過型の偏光変調素子を使わずに、光源自体で左右円偏光を交流的に発生させる手法である。

今回はTERASの蓄積電子エネルギー400MeV(メガ電子ボルト)で測定を行い、従来法の限界を超える130nmまでの波長での測定に成功している。多くの放射光共同利用実験施設では、蓄積電子エネルギーを固定したいくつかの運転モードに限定して運転されている上、偏光アンジュレータからの放射光は、蓄積電子エネルギーが固定されているため、アンジュレータ光で利用できる範囲の波長が極めて狭い範囲に限定されているのが現状である。産総研のTERASでは、実験の目的に応じて蓄積電子エネルギーや電子ビームの軌道を自在に変えることが出来るシステム構築を行い【図2参照】、300MeV~800MeVまでのエネルギー範囲で蓄積電子エネルギーを変える事が出来る。蓄積電子エネルギーを上げればより短波長のアンジュレータ光が発生し、TERASにおいては40nmまでの交流的に偏光変調された放射光を発生することが可能であり、40nmまでの真空紫外領域での円偏光二色性測定を行えることが確実となった。

生体高分子の基本構成要素であるアミノ酸や糖では、主に波長200nmから10nmの真空紫外領域の光と強く相互作用するため、これにより測定対象となる生体高分子の種類は劇的に増加し、生命科学分野に革新的な進歩をもたらすものと期待される。

|

|

図2 産総研電子蓄積リングTERASと偏光アンジュレータビームライン

|

|

電子蓄積リング、アンジュレータ、ビームライン光学系、実験計測系がネットワークで結ばれたコンピュータにより系統的に制御されるシステムが構築されている。

|

|

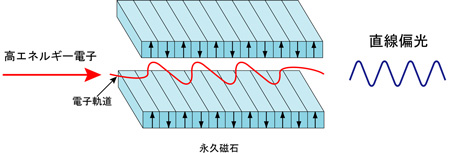

従来のアンジュレータ

|

|

永久磁石を極性を変えて並べて電子ビーム軌道上に振動磁場を発生させるようにしたもの。通過した高エネルギー電子は蛇行運動をし、電子ビーム方向に強い放射光を発生する。

|

|

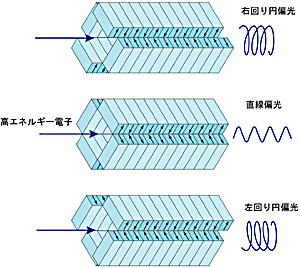

偏光アンジュレータの磁石配置

二つのアンジュレータを直交させて配置し、お互いの位相を変える事により螺旋磁場を発生させる。

|

TERASに挿入された偏光アンジュレータ

全長 320mm

磁場周期長 80mm

周期数 4

磁石材質 Nd-Fe-B合金

|

|

図3 偏光アンジュレータは永久磁石を多数配列したもので電子ビーム軌道上に直線振動磁場や螺旋磁場を自在に発生させる装置である。

螺旋磁場中を通過した電子は螺旋運動し円偏光を発生する。

|

|

|

|

図4 偏光アンジュレータで発生した交流偏光変調放射光を鏡で集光し、分光器で単色化した後、試料に入射する。試料を透過した光は光電子増倍管で電気信号に変えられ、ロックインアンプで信号の交流成分(偏光による吸収の差分)が高感度増幅される。

|

生物をアミノ酸や核酸といった分子のレベルで見ると非対称である。この非対称性は、薬の効果や食物の味や香りの違いとして現れる。薬の働きを詳しく理解するためには、その薬が働く生体高分子(タンバク質、核酸など)と薬の分子の立体構造を詳しく知る必要がある。真空紫外円偏光二色性は生体高分子の立体構造を知るための有力な手段となり、この基礎知識は薬の働きを理解する上で非常に重要であり、キラル医薬品の開発にとって重要な分析技術になると期待される。また、本測定法は、生体高分子だけでなく、磁性材料など他分野の材料分析にも有効であると考えられることから、これらの材料開発にも応用が可能であると考えられる。さらに、真空紫外線は物質との相互作用が最も大きく、最も浅い侵入深さで、激しく物質を加工できるので、円偏光加工、円偏光書き込みという新しい可能性を開くものと期待される。