東北大学【総長 吉本 高志】電気通信研究所【所長 中村 慶久】(以下「東北大通研」という)の鈴木 陽一 教授をコーディネータとし、独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)技術情報部門 蘆原 郁 リサーチャー(旧:人間福祉医工学研究部門【部門長 斎田 真也】主任研究員)、国立仙台電波工業高等専門学校【校長 渡辺 英夫】(以下「仙台電波高専」という)電子工学科 竹島 久志 助教授、山梨大学【学長 吉田 洋二】(以下「山梨大」という)工学部【工学部長 中川 恭彦】小澤 賢司 助教授らと、ドイツ、デンマーク、アメリカの5名の外国人研究者とからなる国際共同研究グループは、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構【理事長 牧野 力】)(以下「NEDO技術開発機構」という)(旧:新エネルギー・産業技術総合開発機構)の国際共同研究助成事業の助成をうけ、平成12年度から3年間、音の等ラウドネスレベル曲線の精密決定に関する研究を進めてきた。その成果に基づいた国際規格案が、国際標準化機構(ISO:International Organization for Standardization)において、2003年8月15日付けで新しいISO226として国際規格化された。

等ラウドネスレベル曲線とは、様々な周波数の音が感覚的に同じ大きさ(ラウドネス)に聞こえる音圧レベル(等ラウドネスレベル)を結んで作られる周波数特性である。これはいわば聴覚の基本的な周波数感度特性を示す等感曲線ともいえ、聴覚における最も基礎的な特性の一つである。この特性はISO226として国際規格化されていたが、この特性には大きな誤差が含まれていることが明らかになっており、1985年から改正作業が続けられていたが改正完了には至っていなかった。このため規格の改正完了が強く望まれていたものである。

今回、本国際共同研究グループの研究成果に基づく新しい等ラウドネスレベル曲線が国際規格(ISO 226:2003)として採用されることとなった。

新規格の特徴は以下のとおり。

○従来規格が1950年代の英国のデータだけに依存していたのに対し、新規格はドイツ、デンマーク、日本、イギリス、アメリカの共同研究に基づくものであり、日本は全体の4割のデータを提供するなど、学術的にも大きく貢献している。

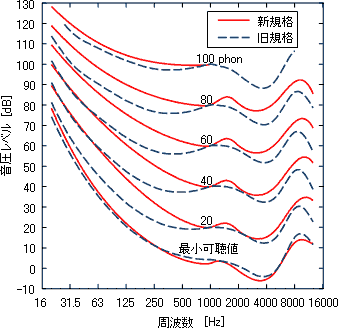

○新旧規格間には、特に1kHz以下の低い周波数帯域の広い範囲において、10~15dB(デシベル)に及ぶ極めて大きな差がみられる(10dBは音の強さ換算で10倍、15dBは30倍の差に相当)【図1】。

新規格は音楽のディジタル信号を効率的に情報圧縮する特性の決定、高音質音楽再生システムの周波数特性の補正方法など、ディジタル時代の高精度音情報提示技術の開発を支える基礎データとしての活用が期待されている。

また、等ラウドネスレベル曲線は騒音レベルの測定とも深い関係をもっている。現在、騒音レベル(いわゆるデシベル値)の測定は、人間の聴覚感度特性を反映したA特性と呼ばれる周波数補正特性を用いて測定されている。今回の研究の結果、 A特性が新規格の等ラウドネスレベル曲線とよい対応を示すことが明らかになった。これは現在の騒音評価法に根拠を与えたものとして大きな成果である。また今後、より精密な騒音評価法を開発するための重要な基礎となるものである。

|

|

|

図1 等ラウドネスレベル曲線の新旧特性の比較。低い周波数域で大きな差がみられる。

|

○等ラウドネスレベル曲線

音の大きさの感覚はラウドネスと呼ばれ、音の高さ(ピッチ)、音色と並び、聴覚系を通して知覚認識される情報の中でも、もっとも基本的なものと考えられる。このラウドネスは物理的な音の強さ(あるいは音圧)と密接に関係し、音の強さ以外の条件が同じであれば強い音ほど感覚的にも大きな音として感じられる。しかし、ラウドネスは音の強さだけに関係しているのではなく、音の強さが同じであっても周波数スペクトルが異なれば異なったものとなる。

純音について音の強さを一定に保ったまま周波数を変化させると、感覚的な音の大きさであるラウドネスは大きく変化する。そこで逆に周波数を変化させたときにラウドネスが同じになるような音の強さのレベル(または音圧レベル)を周波数の関数として求めることができる。このラウドネスが等しいレベルを結んでいった等高線を等ラウドネスレベル曲線、あるいは等ラウドネス曲線と呼ばれている。この特性はまた、聴覚系が等しい感度を持つレベルを結んだものと考えられることから、聴覚の等感曲線などとも呼ばれている。

等ラウドネスレベル曲線は聴覚における最も基礎的な特性の一つである。そのため1930年代の米国ベル研究所におけるフレッチャー氏とマンソン氏による測定など古くから研究が行われてきた。また、等ラウドネスレベル曲線はISO226として古くから国際規格化されてきた。この番号の若さからもこの特性がいかに基礎的特性として重要かが読み取れる。

このISO226は1950年代に英国国立物理学研究所(NPL)のロビンソン氏とダッドソン氏によって求められた測定値に基づいたものである。

しかし1985年にドイツの研究者によって、この特性には1kHz以下の周波数領域に大きな誤差が含まれている可能性が示されたことにより、同年、新規格の策定作業がISOの第43専門委員会(音響関係の規格化を担当する委員会)において開始された。これを受けてドイツ、デンマークなどで等ラウドネスレベル曲線の精密測定が開始され、日本でも東北大通研の曽根敏夫 教授(当時)が産総研(旧:工業技術院電子技術総合研究所)との共同研究を開始した。これらの研究により多くのデータが集まり、1kHz以下の周波数帯域では15dBに及ぶ誤差が含まれていることが明らかになってきた。15dBは音の強さ(パワー)に換算して30倍に及ぶ極めて大きな誤差であり、1990年代半ばには新しい規格の制定が強く望まれるようになった。

等ラウドネスレベル曲線は、周波数と音圧レベルの2変数によって定まる2次元の等高線であり、この曲線を人間の可聴範囲全域にわたって精密に求めるのは極めて困難な作業である。また、研究の背景で述べた各国の研究は必ずしも密接な連携のもとに行われたわけではなく、そのため全周波数帯域にわたって満遍なくデータ測定が行われず一部に偏りのあることや、研究者間でデータにある程度のばらつきがみられるとの問題があった。また、日本においては(旧)文部省科学研究費補助金による複数回の助成などもあって積極的な研究遂行が可能であったが、諸外国においてはほとんど公的な補助が得られない状況であったため、1990年代後半になるとドイツ、デンマークなどにおける研究の進展があまりみられなくなり、国際規格改正作業が滞りがちとなっていた。

そこで、この規格の改正を担当するISOの第43専門委員会では1999年4月にプラハにおいて開催された全体会議において、東北大通研ブレインコンピューティング研究部門の鈴木 陽一 教授(ISO第43専門委員会の日本代表委員の一人)をプロジェクトリーダーに指名し、改正作業を強力推進することとなった。同年6月、鈴木 陽一 教授をリーダとし、産総研技術情報部門 蘆原 郁リサーチャー(当時:工業技術院電子技術総合研究所主任研究官)、仙台電波高専電子工学科の 竹島 久志 助教授、山梨大工学部コンピュータ・メディア工学科 小澤 賢司 助教授、ドイツのドイツ物理工学研究所【President Ernst Otto G_bel】(PTB)Utz Richiter博士、同国オルデンブルク大学【President Siegfried Grubitzsch】物理学部Volker Mellert教授、デンマークのデンマーク標準協会【Managing Director Jacob Holmblad】Leif Nielsen氏、同国オールボ大学【director Peter Plenge】通信工学部Henrik M_ller教授、アメリカのノースイースタン大学【President Richard M. Freeland】心理学科Rhona Hellman助教授の9名の研究者からなる国際共同研究グループが組織された。

この国際共同研究グループは、それまでの研究の結果明らかになっていた問題点を解決し、新しい高精度の等ラウドネスレベル曲線を作成し、早期の国際規格改正を目指して研究を開始した。この研究プロジェクトは2000年7月にNEDO技術開発機構の国際共同研究助成事業の国際標準創成分野「2次元等ラウドネス曲線の全聴野精密決定」に採択され、本格的に研究を開始した。

この研究では、ある周波数の純音の感覚的な音の大きさ(ラウドネス)を基準となる1kHzの純音のラウドネスと比較する聴取実験が主体となる。したがって、この聴取実験では、純音の周波数を人間の可聴範囲ほぼ全域にわたって変化させ、それを予め設定された音圧レベルで聴取者に提示し、それを1kHzの純音と比較させることになる。ちなみに今回の研究に参加した聴取者は延べ約19,000人、また実験中の音の大きさの判断回数、すなわち総聴取回数はおよそ200万回にも及ぶ極めて大規模な測定であった。

この際、音をひずみなく、かつ、精密なレベル設定を行った上で、音が反射や回折なしで伝わる空間、すなわち自由空間中で聴取させることが必要になる。このためには自由空間を実現する無響室が極めて重要であり、日本における実験では世界的にみても有数の自由空間特性を持つ産総研計測標準研究部門の大無響室を全面的に使用した。【図2】に大無響室における測定実験の様子を示す。

この国際共同研究グループは、まず2000年に第43専門委員会としての原案(CD, Committee Draft)を作成した。この原案は2001年5月にパリで開催された第43専門委員会総会(総会はほぼ18ヶ月ごとに開催される)において、国際規格原案(DIS, Draft International Standard)として採択され、メンバー各国の投票に付された。その結果、反対はほとんどなく原則的に採択されたものの、多くの指摘事項があった。そこで、必要な追加実験等を行い、研究最終年度である2002年に最終国際規格原案(FIDS, Final Draft International Standard)を策定した。この案は2003年3月に、5月を締め切りとしてISOメンバー各国の投票に付された。その結果、満票の賛成を得て国際規格となることが承認された。新しい規格は2003年8月15日付けでISO226:2003として発行された。

前にも示した【図1】が、これまでの規格と新規格とを比較したものである。新規格の特徴は以下のとおり。実線が新規格、点線がこれまでの規格を示している。

-

従来規格が1950年代の英国のデータだけに依存していたのに対し、新規格はそれ以降、特に1985年から2002年までの間、ドイツ、デンマーク、日本、イギリス、アメリカおいて行われた精密な測定に基づいている。日本は全体の4割のデータを提供している。

-

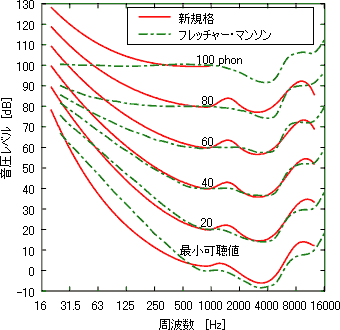

今回の新規格は中レベルにおいて、むしろ1930年代に米国ベル研究所のフレッチャー氏とマンソン氏によって求められた等ラウドネスレベル曲線に近いものとなった。【図3参照】

-

新旧規格間には、特に1kHz以下の低い周波数帯域の広い範囲において10~15dBに及ぶ極めて大きな差がみられる(10dBは音の強さ換算で10倍、15dBは30倍の差に相当)。

新規格は音楽のディジタル信号を効率的に情報圧縮する特性の決定、高音質音楽再生システムの周波数特性の補正方法など、ディジタル時代の高精度音情報提示技術の開発を支える基礎データとしての活用が期待されている。

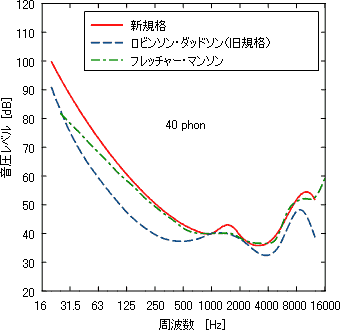

また、等ラウドネスレベル曲線は、騒音レベルの測定とも深い関係をもっており、現在騒音レベル(いわゆるデシベル値)の測定は人間の聴覚感度特性を反映したA特性と呼ばれる周波数補正特性を用いて測定されている。このA特性はフレッチャー氏とマンソン氏による等ラウドネスレベル曲線の40phon曲線を元に作られているが、旧規格の基となったロビンソン氏とダッドソン氏による40phon曲線が、これとは大きく異なっていることが騒音評価の分野では問題になっていた。今回A特性が新規格の等ラウドネスレベル曲線の40phon曲線と比較的よい対応を示すことが明らかになった。【図4参照】これは現在の騒音評価法に根拠を与えたものとして大きな成果である。また今後のより精密な騒音評価法を開発するうえで重要な基礎となることが期待される。

|

|

|

図2 測定実験の様子(産業技術総合研究所 大無響室)

左側に吊されたスピーカーから出力された音の大きさを右側に座る被験者が比較判断する。

|

|

|

図3 新規格とフレッチャー・マンソンによる等ラウドネスレベル曲線の比較:

20, 40phon の100Hz以上において両者は比較的よく一致している。

|

|

|

図4 騒音計のA特性の元であるフレッチャー・マンソンの40phon曲線と、

新規格およびロビンソン・ダッドソン(旧規格)の40phon曲線

|

繰り返し述べたように、本規格は人間の聴覚系における最も基本的な特性に関するものである。新旧規格は特に低い周波数域において大きく異なっていることから、音響信号処理、騒音評価などの分野において新規格が浸透するように努力を続けていきたい。

また、新規格に基づく高効率ディジタル音信号圧縮技術、騒音評価技術などの開発を行っていく予定である。