独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)光技術研究部門【部門長 小林 直人】の 榊原 陽一 主任研究員 およびナノテクノロジー研究部門【部門長 横山 浩】の 徳本 圓 研究グループ長は、東京都立大学【総長 荻上 紘一】(以下「都立大」という)の 片浦 弘道 助手、阿知波 洋次 教授や、株式会社アルネアラボラトリ【代表取締役社長 増田 義雄】(以下「アルネアラボラトリ」という)の セット ジ イヨン 主席研究員、田中 佑一CTO(Chief Technical Officer:最高技術責任者)と共同で、光通信で利用される波長(1.55µm:µmは1ミリの1000分の1)付近でカーボンナノチューブの光吸収率が、光強度が大きくなると低下する現象(可飽和吸収効果)を利用して、波長1.55µmでパルス時間幅1.1ピコ秒(ピコは10の-12乗)の超短時間パルスレーザーを発振させることに成功した。

今回の成果は、産総研、都立大および技術研究組合 フェムト秒テクノロジー研究機構【理事長 庄山 悦彦】(経済産業省の産業技術研究開発プログラムに基づく、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託先研究機構、以下「FESTA」という)の共同研究により明らかにされた「カーボンナノチューブのもつ可飽和吸収効果」(既発表:産総研プレスリリース2002年10月3日付)を応用したものであり、これまでにエレクトロニクス応用を中心に多彩な機能が開拓されているカーボンナノチューブが、光通信に関連する光学的応用においても実用レベルで有用であることを実証するものである。

さらに、現在普及している「モード同期超短時間パルスレーザー光源(高価・不安定・大型)」を、安価(類似製品と比べて販売価格1/2)で、安定、かつコンパクト化(類似製品と比べて体積1/5)することを可能とする画期的な成果であり、今後は製品化に向けた研究開発を展開する予定である。

なお、本研究成果は、米国アトランタで開催中の、光ネットワーク業界で最大規模である国際会議「光ファイバー通信国際会議 / OFC2003(Optical Fiber Communication 2003:2003.03.23-28)」において3月28日にアルネアラボラトリが発表し、国内では、仙台で開催される「日本物理学会第58回年次大会(2003.03.28-31)」において3月31日に産総研が発表する予定である。

|

|

今回試作した「カーボンナノチューブを用いたモード同期超短時間パルスレーザー光源(右側の箱)」と観測装置

【 光ファイバーに出力されたパルス光を高速フォトダイオードで電気信号に変換し、オシロスコープで観測 】

|

非常に短い時間だけ瞬間的にパルス光を発振する「超短時間パルスレーザー」は、超高速物理現象や化学現象の観測に有効であるのみならず、光エレクトロニクスや加工技術、医療分野等への幅広い応用も期待されることから、レーザー技術開発の極めて重要なテーマとして、高度で先端的な研究開発が展開されてきた。その結果、パルス時間幅を短くする各種技術が開発され、現在では数十フェムト秒(フェムトは10の-15乗)台の超短時間パルス光を発振させることも容易になってきている。

数ピコ秒以下の超短時間パルス光を生成する方法としては「モード同期法」が広く普及しており、モード同期を実現するために可飽和吸収材料を利用する方法が、容易で簡便な方法として多用されている。しかし、従来の可飽和吸収材料は可視波長用色素が中心であり、光通信で利用される波長1.55µm付近で作動する可飽和吸収材料としては、1995年頃から実用化された「化合物半導体の多重量子井戸系」があるだけである。化合物半導体の多重量子井戸系の可飽和吸収材料は、高製造コストで、光耐損傷性の脆弱さもあり、そのことが光通信用の超短時間パルスレーザーを高価で壊れやすいものにしている。そこで、低製造コストで、光耐損傷性に優れた可飽和吸収材料の開発が望まれていた。

産総研は、都立大およびFESTAとの共同研究により、カーボンナノチューブが光通信波長帯で優れた可飽和吸収効果を示すことを明らかにした(既発表:産総研プレスリリース2002年10月3日付)。その後、産総研と都立大は、この効果の実用化に向けた研究開発を行うことを目的として、光通信関連のデバイス装置開発ベンチャーであるアルネアラボラトリとの共同研究を開始し、産総研と都立大の持つカーボンナノチューブ材料技術と、アルネアラボラトリの持つファイバーレーザー技術の融合による超短時間パルスレーザーの実現に向け研究開発を進めてきた。

可飽和吸収効果の発現には、物質が当該波長で強い光学吸収を持つことが必須であるが、カーボンナノチューブのうち半導体的性質を示す単層カーボンナノチューブ(SWNT)が、光通信波長領域でこの条件を満たす。 SWNTは炭素六角網目のシート状の構造がチューブ状になって管を形成しているが、この構造に起因して、近赤外波長領域(1.2~2.0µm)に非常に強い光吸収帯が存在するためである。この吸収帯の波長は、SWNTの直径にほぼ比例して大きく変化するが、レーザー発振のためには吸収帯波長が発振波長(今回は1.55µm付近)と一致することが望ましい。そこで、直径の揃ったSWNTの作製に適したレーザーアブレーション法を用いてSWNTを作製し、精製後ガラス基板上に薄膜化し、吸収ピークが1.5µm付近となる可飽和吸収薄膜素子を作製した。

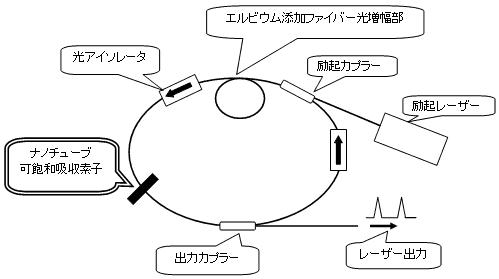

従来の半導体可飽和吸収材料では、製造技術上の制約から可飽和吸収材料を高反射ミラー上に形成する必要があり、モード同期レーザーを実現するために2枚のミラー(そのうちの1枚の表面に可飽和吸収材料を形成する)を向かい合わせに配置したリニア型共振器構造が採用されてきたが、今回のカーボンナノチューブ可飽和吸収素子では、透明なガラス基板上に薄膜素子化することが可能なため、可飽和吸収材料をミラー上に形成せずにレーザー共振器中に設置することが可能になった。そこで、ミラーを使用せず光の進行方向が一定となるリング型共振器構造を採用し、その共振器中にカーボンナノチューブ可飽和吸収素子を挿入することにより、モード同期レーザー発振を試みた。【図1】にレーザーの基本構成を示す。エルビウム添加光ファイバーを光増幅媒質として使用し、光を一方向に進行させるためのアイソレーターと、光を取り出すための出力カプラーが、通常の光ファイバーによりリング状につながれて共振器を構成している。

|

|

図1 リング型レーザーの基本構成 |

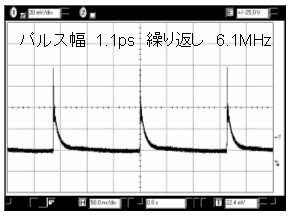

このリング型共振器中にカーボンナノチューブ可飽和吸収素子を挿入すると、挿入しない場合には連続状態の光を発振していたレーザーが、過渡的なパルス発振を始め、数秒後には【図2】に示すように、安定な周期的パルス発振状態に到達した。このときの代表的なパルス発振条件は、波長1.55µm、パルス幅1.1ピコ秒、繰り返し6.1MHz、平均出力0.25mWであった。

|

|

図2 レーザーの周期的パルス発振の様子 |

さらに、カーボンナノチューブ薄膜をミラー上に形成することも可能であるので、ガラス基板上に高反射ミラーを形成し、その上にカーボンナノチューブ薄膜を形成するミラー一体型可飽和吸収素子も作製し、リニア型共振器構造によるモード同期レーザー発振も試みた。この場合もリング型共振器と同様の安定なパルス発振に成功した。

このように、1ピコ秒程度のパルス発振に成功した最大の理由は、カーボンナノチューブの可飽和吸収の回復時間が1ピコ秒以下という超高速であることである。また、カーボンナノチューブ可飽和吸収素子は、実用に十分耐えうる極めて優れた光耐損傷性を示している【安定性】。さらに、カーボンナノチューブが持つ優れた材料加工性(ガラス基板等の上に容易に薄膜形成)により、リング型およびリニア型両方の発振に成功し、従来に比べレーザー構成の自由度を増やしたこと【低コスト・コンパクト化の可能性】もくわえ、これらのことが、カーボンナノチューブのモード同期超短時間パルスレーザー用可飽和吸収材料としての、特筆すべき特性といえる。

今回の成果は、カーボンナノチューブが光通信波長帯における可飽和吸収材料として実用レベルで有用であることを実証する画期的なものである。今後、産総研および都立大により材料デバイス作製技術の高度化を図るとともに、アルネアラボラトリにより、パルス幅の短時間化、繰り返し周波数の増加、平均出力の増大のための研究開発を進め、現在は高価、不安定で大型な超短時間パルスレーザー光源に代わる、安価(類似製品と比べて販売価格1/2)で、安定、かつコンパクト化(類似製品と比べて体積1/5)した超短時間パルスレーザー光源の製品化を実現し、新しい光応用を開拓していく予定である。